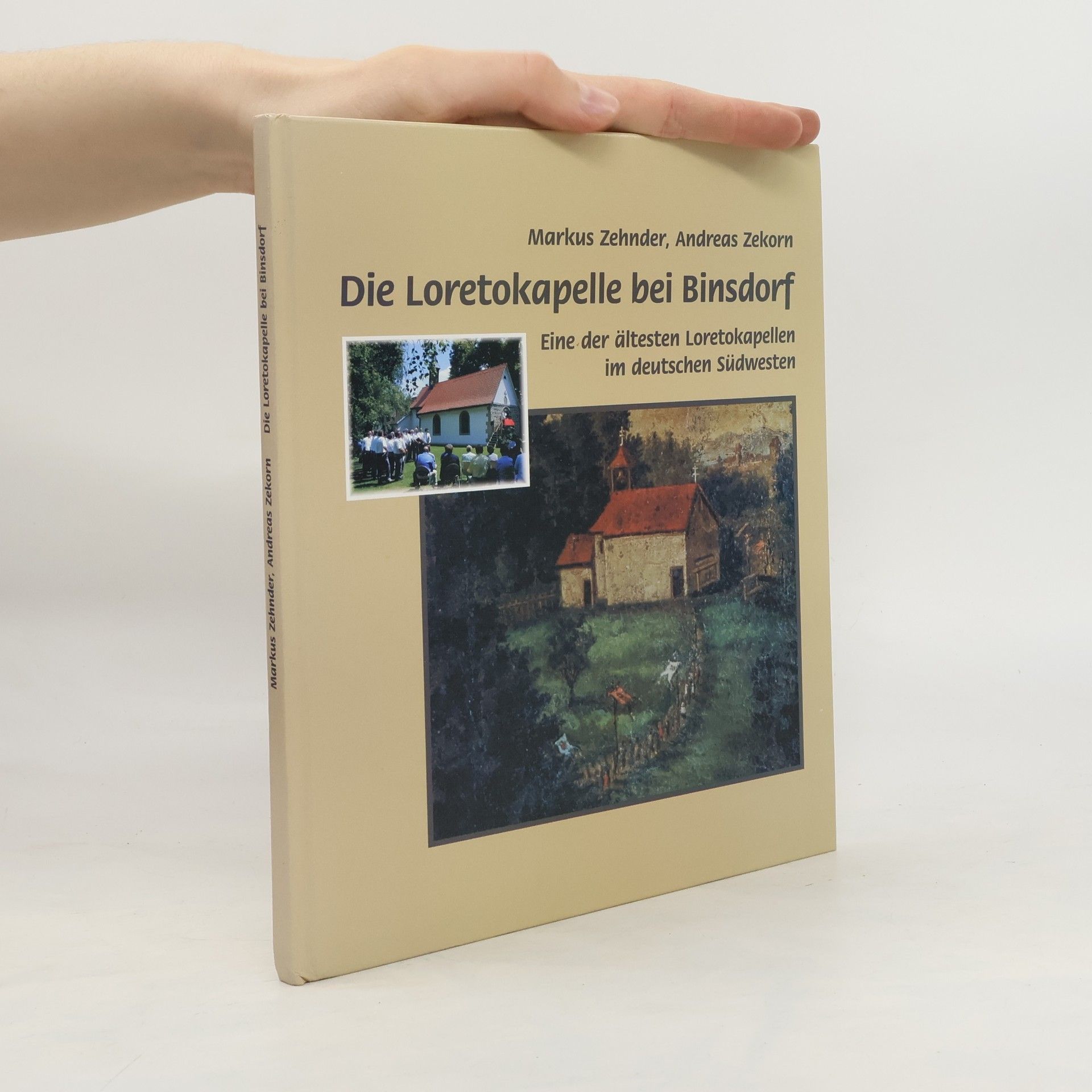

Die Loretokapelle bei Binsdorf

eine der ältesten Loretokapellen im deutschen Südwesten

eine der ältesten Loretokapellen im deutschen Südwesten

57./58. Band 2021/2022

Der aktuelle Band bietet eine Abhandlung zu römischen Straßen beim Kastell Mengen-Ennetach. Es werden Überlegungen zu verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Grafen von Urach, von Vaihingen und von Zollern im Hochmittelalter angestellt und Baudetails des Klosters Beuron vor dessen barocker Umgestaltung im Jahre 1694 rekonstruiert. Breiten Raum nimmt die Zeitgeschichte ein: Am Beispiel von Albert Einstein und seiner Hechinger Verwandtschaft zeigt ein Beitrag jüdische Familiensolidarität auf. Innerparteiliche Machtkämpfe in der Frühphase des Nationalsozialismus in Hohenzollern sind ebenso Gegenstand des Bandes wie die französischen Vichy-Kollaborateure und ihre Rückzugsorte Sigmaringen und Mainau am Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein Aufsatz über die Militärstandorte zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart beschließt den Band.