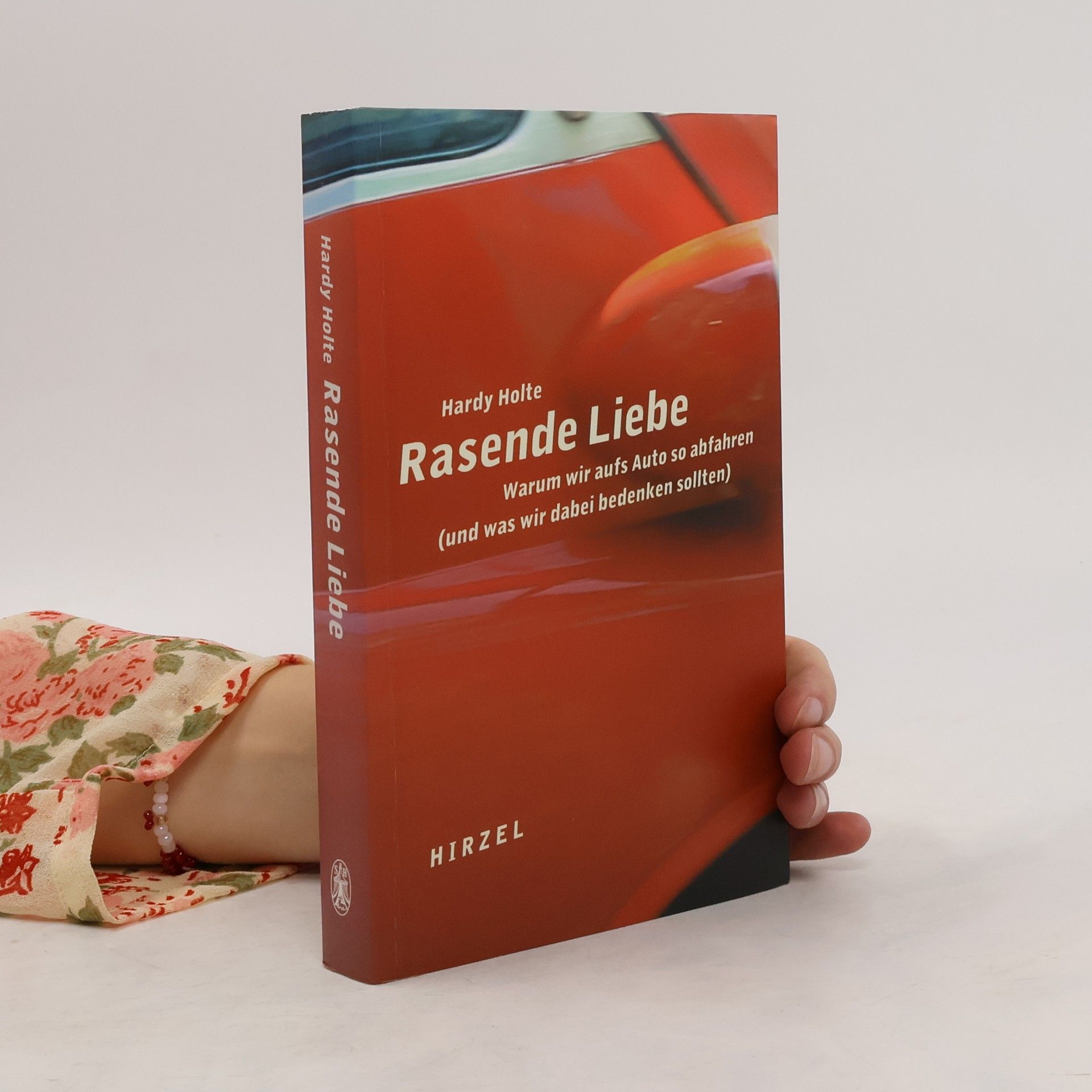

Rasende Liebe

- 267pages

- 10 heures de lecture

Menschen fahren wie sie leben.Menschen pflegen liebevolle Beziehungen zu anderen Menschen, zu Hunden oder Katzen. Eine der ungewöhnlichsten Beziehungen unterhalten sie zu ihrem fahrbaren Untersatz - dem Automobil. Stippvisiten in die Biologie, die Psychologie und Soziologie sollen ein facettenreiches Bild über den tiefen Ursprung der Autoverbundenheit und der Fahrfreude vermitteln. Mit einer Prise Witz und Ironie wird die Lebensgeschichte von Mensch und Wagen mit dem Evolutionsgedanken verknüpft. Dabei wird beleuchtet, wer die ersten Fahrer waren, was den Reiz des Autofahrens ausmacht, warum Männer ein größeres Fahrrisiko eingehen als Frauen, welche Charaktereigenschaften Einfluss auf die Unfallgefährdung haben und warum brave Bürger als Asphalt-Rambos entgleisen. Gelegentliche Abstecher in die Tierwelt und Kulturgeschichte lassen die zentralen Phänomene der Fortbewegung (Geschwindigkeit, Beschleunigung und Mobilität) zeitlos und universell erscheinen.