Sabine Kramer Livres

Effektives Lehren in der Erwachsenenbildung

- 160pages

- 6 heures de lecture

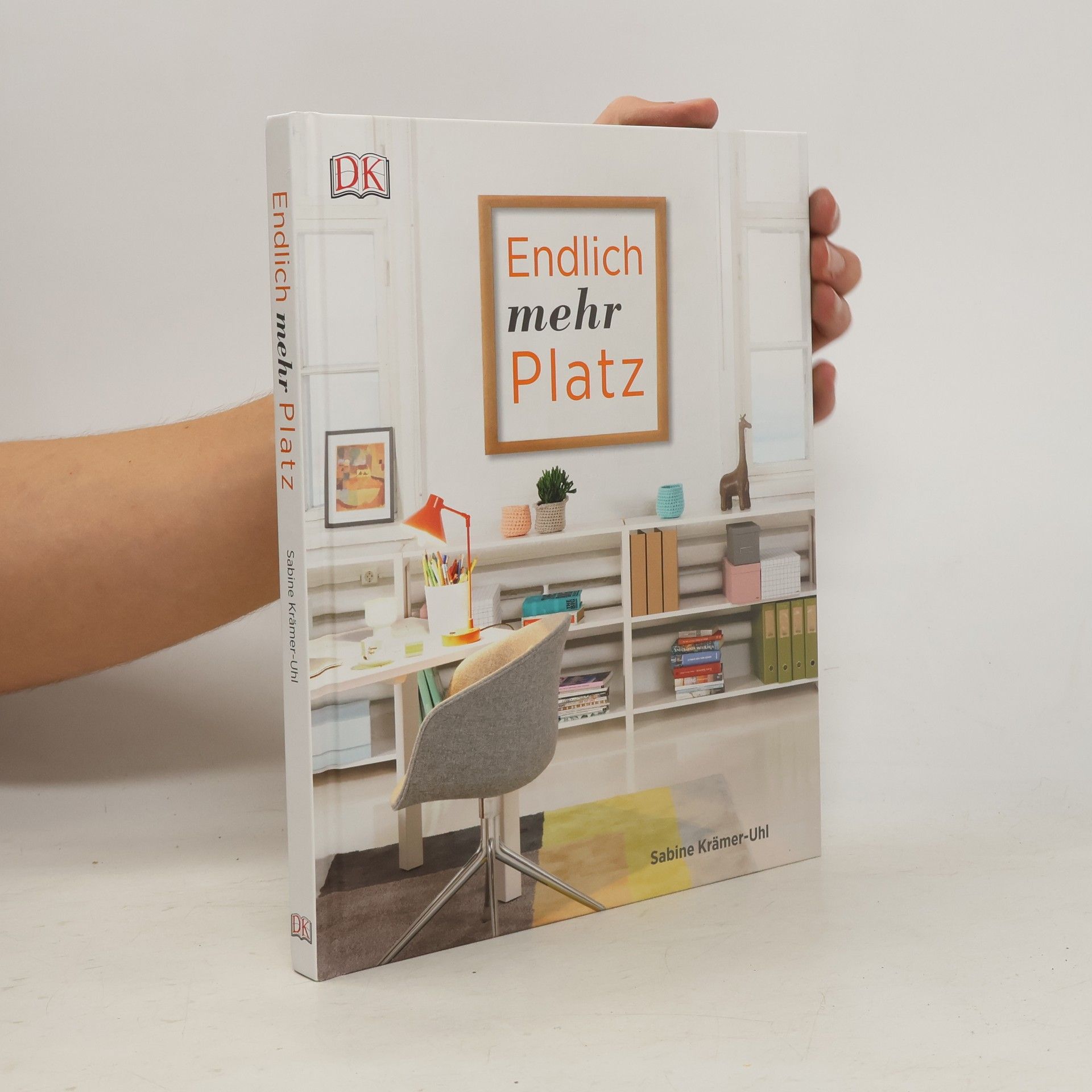

Sie wollen Ihren begrenzten Wohnraum so effektiv wie möglich nutzen? Diese intelligenten und platzsparenden Einrichtungsideen machen Schluss mit dem ewigen Kampf um die Quadratmeter! In diesem Buch finden Sie große Ideen für kleine Raumwunder, die durch Flexibilität, Multifunktionalität und Wandelbarkeit Ordnung in Ihre vier Wände bringen. Schrauben Sie die Anforderungen an Ihre Wohnsituation nicht herunter, sondern denken Sie um – die detailreich visualisierten cleveren Strategien helfen Ihnen dabei! Optimieren Sie Ihren Wohnraum mit multifunktionalen Möbeln und cleveren Ordnungssystemen, nutzen Sie einen begehbaren Kleiderschrank als Raumteiler, finden Sie clevere Einrichtungsmöglichkeiten für schwierige Raumsituationen wie Dachschrägen und Ecken, vergrößern Sie kleine Räume optisch oder schaffen Sie eine Spielecke für Ihre Kinder – mit den originellen Anregungen und Tipps finden Sie die perfekte Lösung für jede Wohnsituation und jedes Budget!