Ursula Schulze Livres

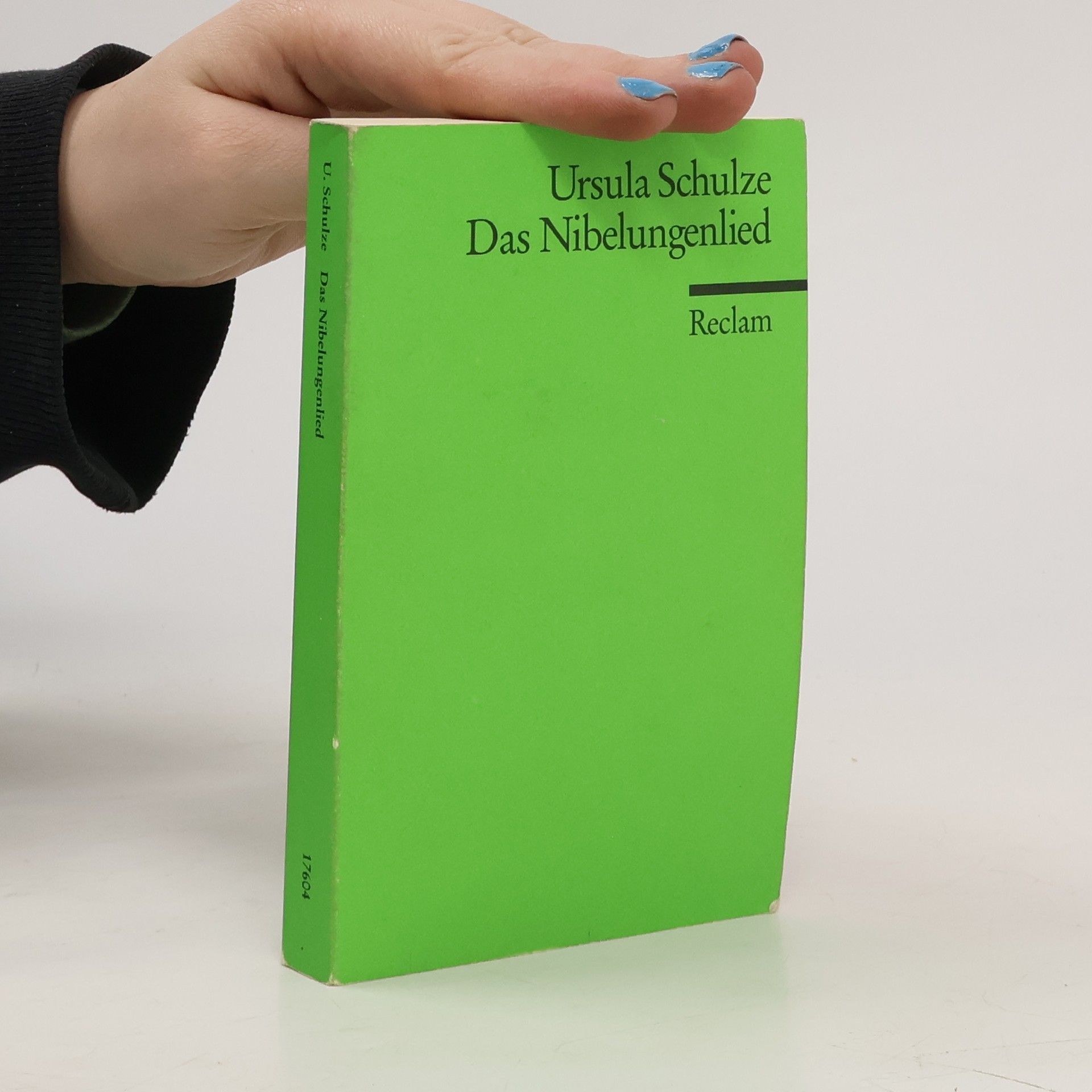

Das Nibelungenlied

- 336pages

- 12 heures de lecture

Eine weitgespannte Darstellung, die von der Stoffgeschichte und der Geschichte der Überlieferung des Werkes bis hin zur heiklen Rezeption dieses „Nationalepos“ in der Moderne reicht. In ihrem Zentrum steht eine ausführliche und facettenreiche Analyse des Textes. Dabei werden vor allem das archaisch-heroische Substrat und die für die hochmittelalterliche Gesellschaft aktualisierte, höfische Schicht herausgearbeitet und in ihrem spannungsvollen Verhältnis für die Interpretation fruchtbar gemacht.

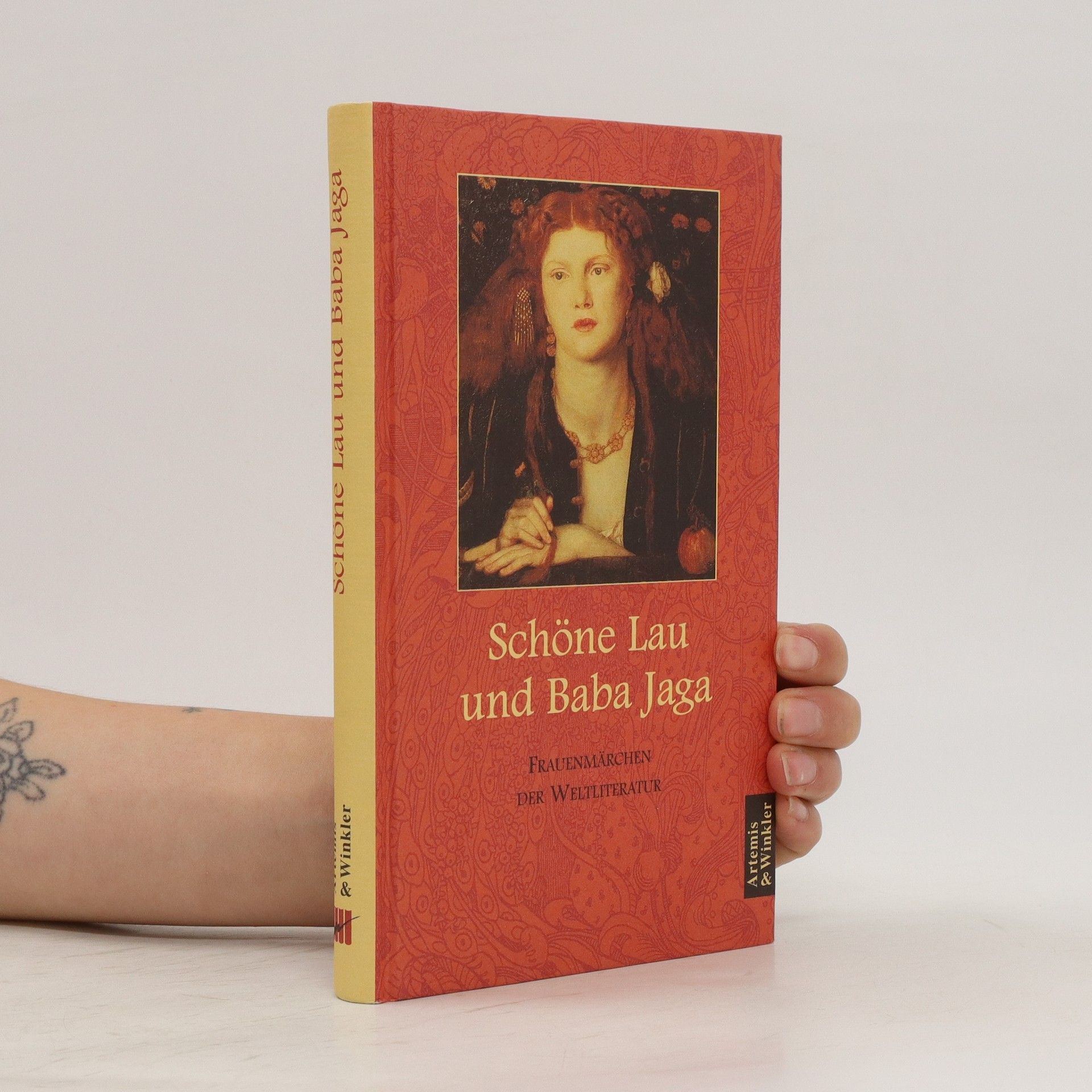

Auch wer noch nie etwas von Baba Jaga oder der schönen Lau gehört hat, dem werden viele der Frauengestalten in diesem Märchenband bekannt vorkommen: Diese Zusammenstellung von Märchen präsentiert einerseits eine Auswahl bislang eher unbekannter Texte, zeigt aber andererseits die weltweite Verwandtschaft vieler Märchenfiguren. Von Irland nach Finnland und Russland, über Italien und Spanien bis nach Nordamerika: An den unterschiedlichsten Ecken der Welt begegnet der Leser den zauberhaften Frauengestalten. Sie treten auf als Meerfrauen oder Hexen, als schöne, arme Mädchen oder Königstöchter, als Vampirinnen oder Menschenfresserinnen. Teils von namhaften Literaten verfasst, bieten diese verzaubernden Märchen spannenden Lesegenuss.

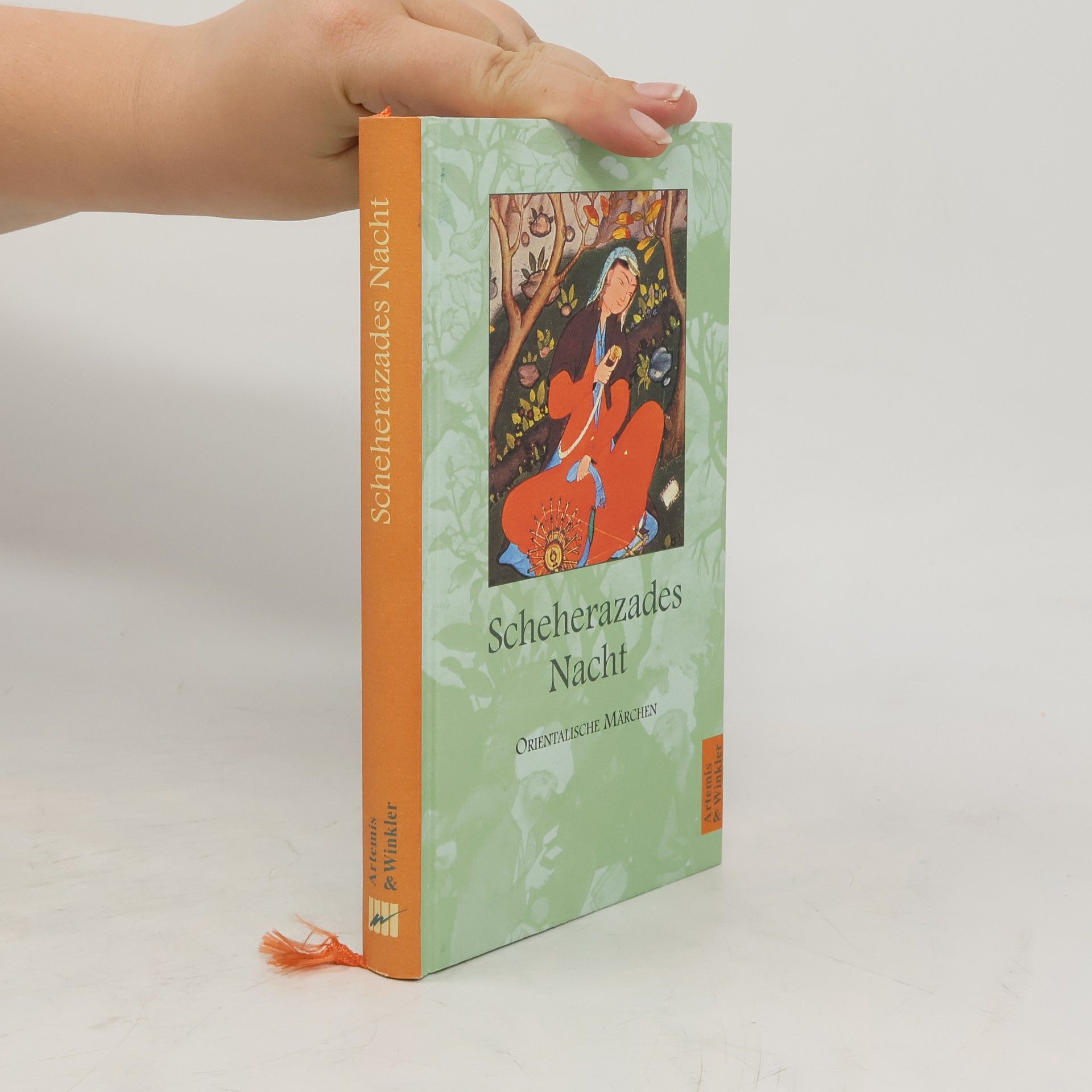

Vom Kabinett der Feen in den französischen Märchen des Rokoko über die Märchen der Romantik von Bettine und Gisela von Arnim bis zu den Märchennovellen des 20. Jahrhunderts von Schriftstellerinnen wie Selma Lagerlöf, Christine Nöstlinger, Ingeborg Bachmann oder Marie Luise Kaschnitz: Viele der schönsten Märchen der Weltliteratur stammen von Frauen. Wie ihre orientalische Schwester Scheherazade erzählen sie wunderbare und geheimnisvolle Geschichten, in denen die Liebe und Treue der Menschen die bösen Kräfte der Magie bezwingen.

Seit jeher haben sich Dichterinnen und Dichter mit Tod und Sterben als Grundbedingung der menschlichen Existenz auseinander gesetzt. Dieser Band vereint viele der bewegenden, schmerzhaften und tröstlichen Texte von Literaten der Weltliteratur: Platon, Dante Alighieri, François Villon, Andreas Gryphius, Johann Wolfgang von Goethe, Jean Paul, Annette von Droste-Hülshoff, Heinrich Heine, Eduard Mörike, Theodor Fontane, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Bertolt Brecht u. v. a.

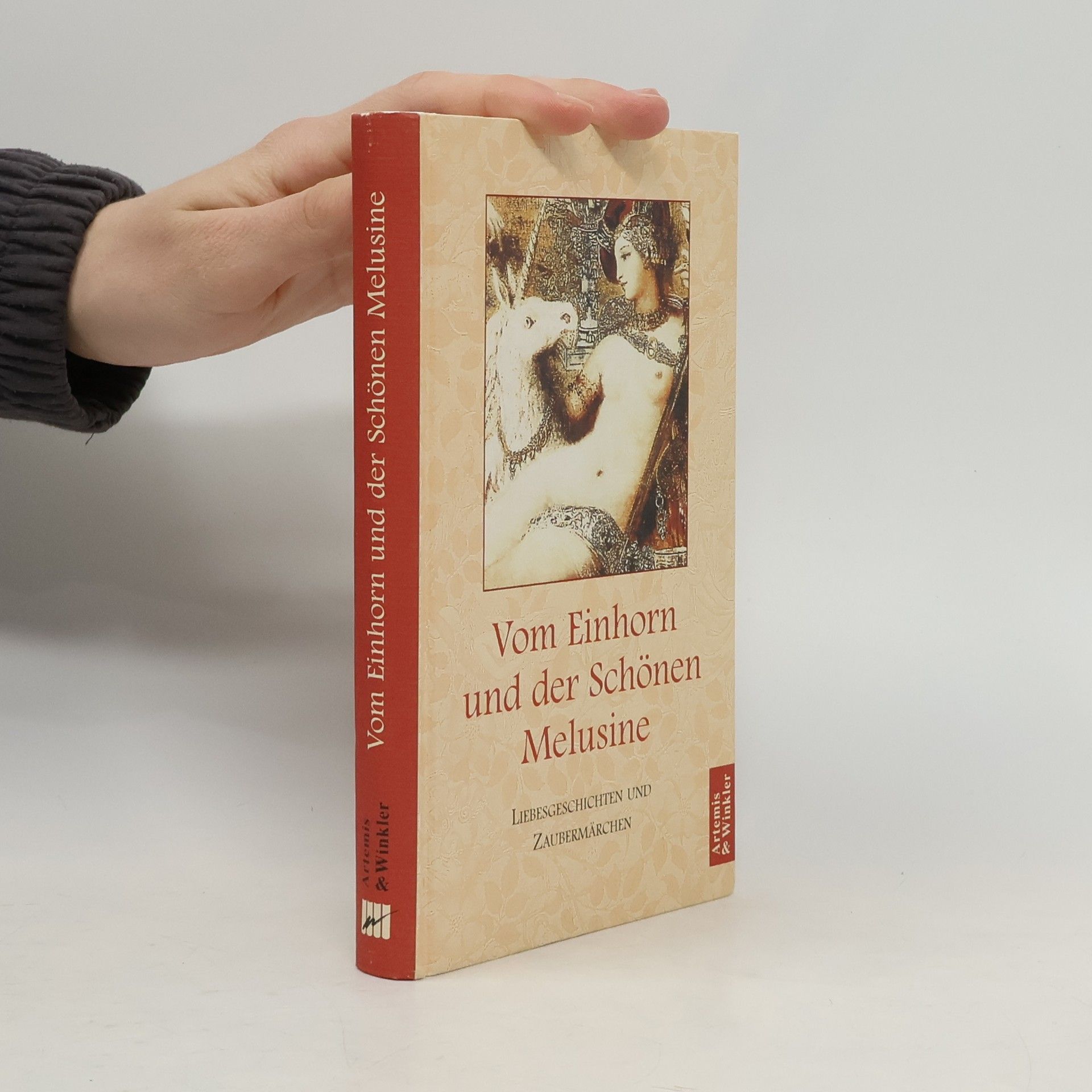

Eine Sammlung von Märchenerzählungen u.a. von H. Chr. Andersen, E.T.A. Hoffmann, E. Mörike, O. Wilde.