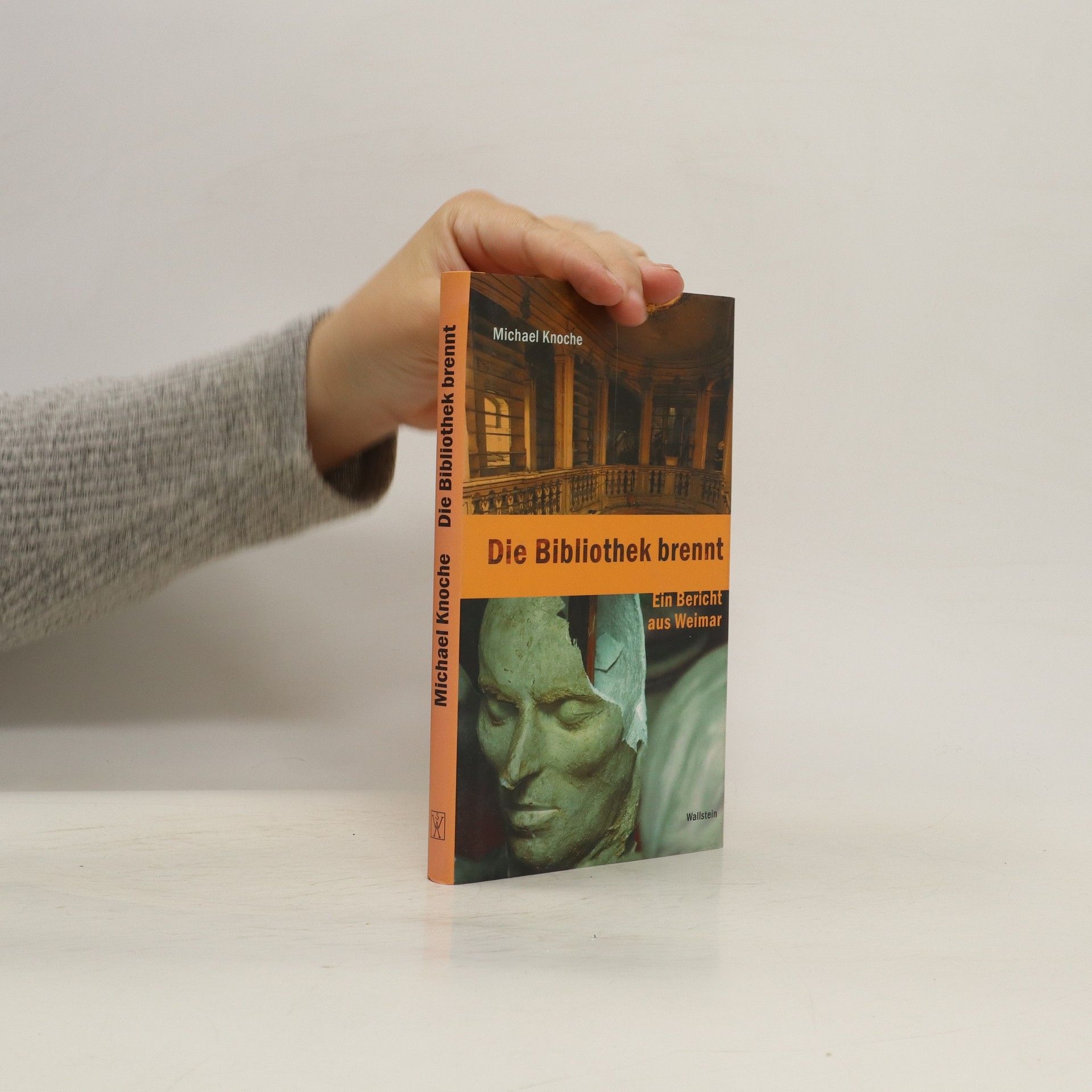

Die Bibliothek brennt

- 143pages

- 6 heures de lecture

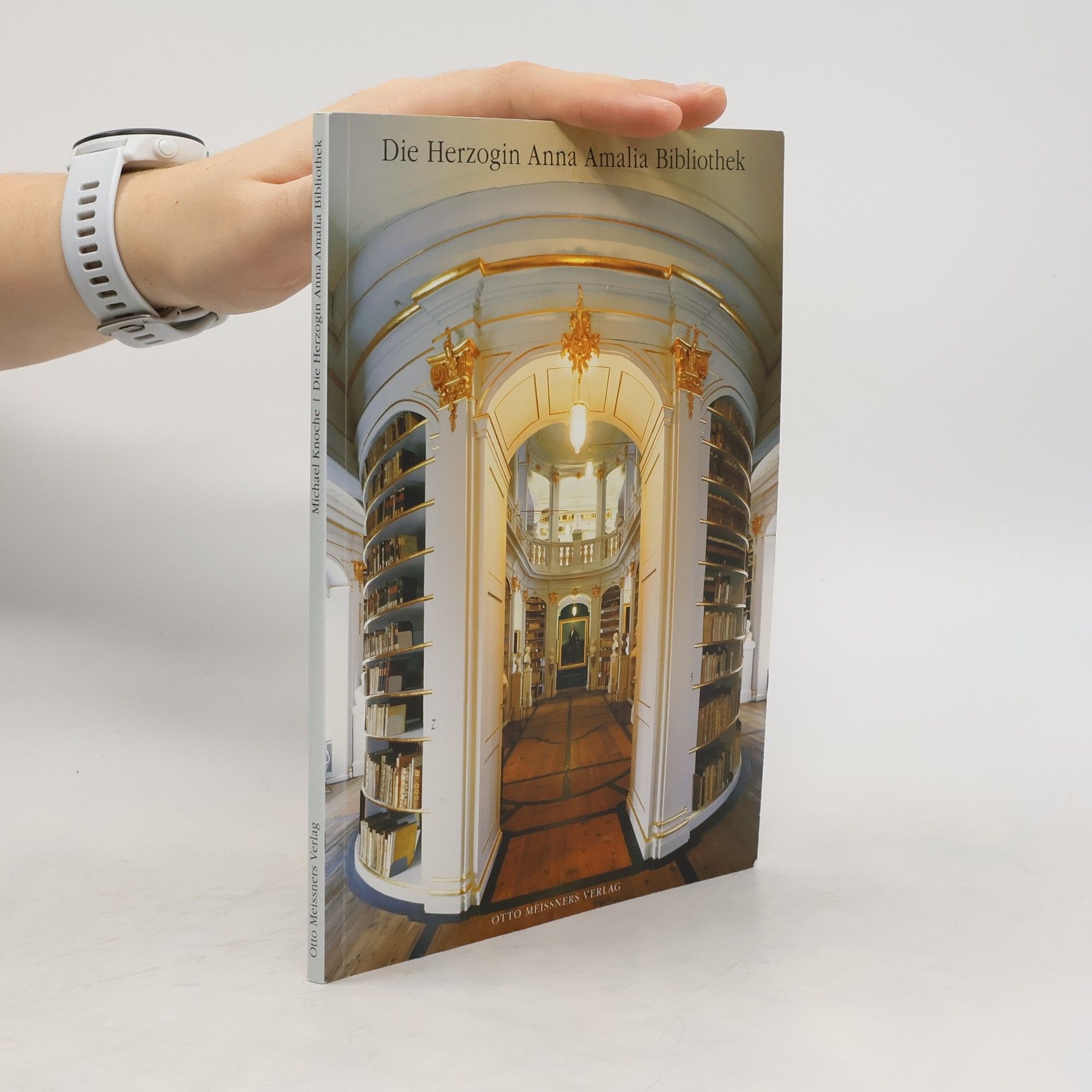

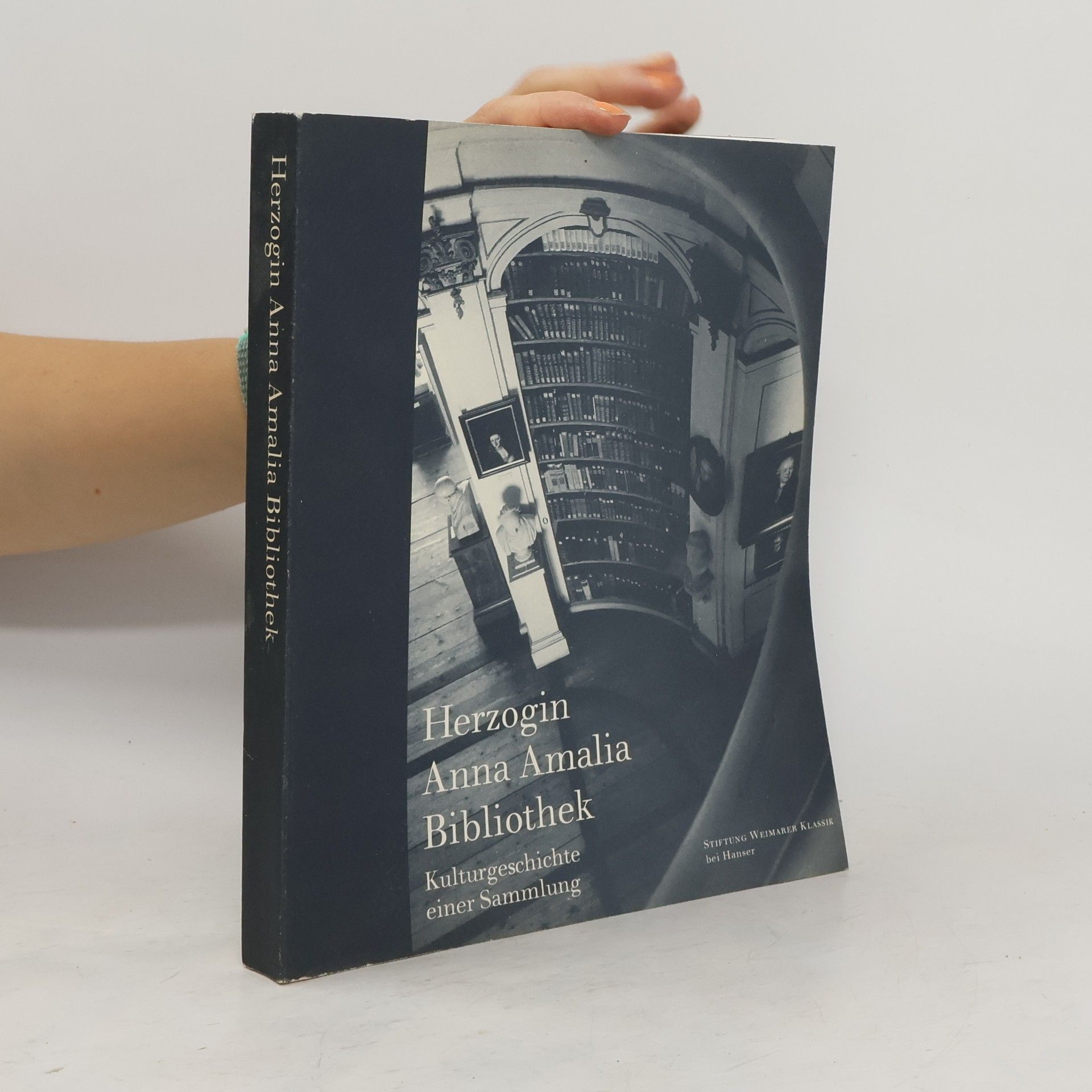

Der größte Bibliotheksbrand in der deutschen Nachkriegsgeschichte aus Sicht des Bibliotheksdirektors eindringlich erzählt. 2. September 2004, 20:25 Uhr: Feueralarm in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Der größte Bibliotheksbrand in der deutschen Nachkriegsgeschichte, ausgelöst durch eine defekte Kabelverbindung im dritten Obergeschoß, nimmt seinen Lauf. 35 Kunstwerke und 50.000 Bände vor allem des 17. und 18. Jahrhunderts werden vernichtet, weitere 62.000 Bücher zum Teil stark beschädigt. Das Bibliotheksgebäude, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nur wenige Wochen später hätte das Haus für die geplante Totalsanierung geräumt werden sollen: Das Unglück platzte mitten in die Vorbereitungen für den Umzug in das neue Studienzentrum. Was folgte, war eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft: In den folgenden Wochen gingen mehr als 10 Millionen Euro allein an privaten Spenden ein. Michael Knoche schildert die Ereignisse aus seiner Sicht als Bibliotheksdirektor chronologisch vom Tag des Brandes bis zur Eröffnung des neuen Studienzentrums am 4. Februar 2005. Exkurse geben Hintergrundinformationen zur Geschichte der Bibliothek und zur Arbeitsweise der Weimarer Forschungsbibliothek.