Die Geschlechtergeschichte ist aus der historischen Forschung und Lehre nicht mehr wegzudenken. Sie verdankt viele Anregungen der Sozialgeschichte, hat sich aber auch neueren Entwicklungen, etwa der Historischen Anthropologie und der Neuen Kulturgeschichte, geöffnet und die dort geführten Diskussionen mit geprägt. Claudia Opitz- Belakhal legt in diesem Band den Fokus auf die Debatten um Konzepte und Methoden der Geschlechtergeschichte, auf die Auseinandersetzungen um die Kategorie „Geschlecht“ sowie auf die Geschichte der Geschlechterrollen und der Sexualität. „Eine Einführung in die Geschlechtergeschichte (...), die nicht nur EinsteigerInnen Orientierung gibt, sondern auch für diejenigen, die Geschlechterforschung betreiben, neue Einblicke in bzw. Sichtweisen auf die feministischen Debatten der letzten drei Jahrzehnte vermittelt.“ Zeitschrift für Sexualforschung

Claudia Opitz Belakhal Livres

Die Gernlers. Eine Basler Familiengeschichte

- 258pages

- 10 heures de lecture

Die Gernlers waren eine Basler Pfarr- und Gelehrtendynastie, welche die Geschicke der Stadt über Jahrhunderte prägte. Im Unterschied zu den Burckhardts, Faeschs oder Staehelins spielt diese Familie im kollektiven Bewusstsein Basels heute jedoch kaum noch eine Rolle. Zu Unrecht, denn ihre Geschichte erweist sich als höchst aufschlussreich, was die Bedeutung familialer Beziehungen und Solidaritäten zwischen Spätmittelalter und Moderne anbelangt. Die Publikation geht den verschlungenen Schicksalen einzelner Familienmitglieder aus verschiedenen Epochen nach und zeigt, welche Auswirkungen wirtschaftliche und soziale Entwicklungen, in der Frühen Neuzeit etwa das Verlagswesen oder die Fremden Dienste, auf den Alltag der Menschen hatten. Ein Fokus liegt auf den weiblichen Familienmitgliedern und beleuchtet deren Rolle als Mütter, Töchter, Witwen und Waisen, aber auch als Unternehmerinnen und Meistersgattinnen.

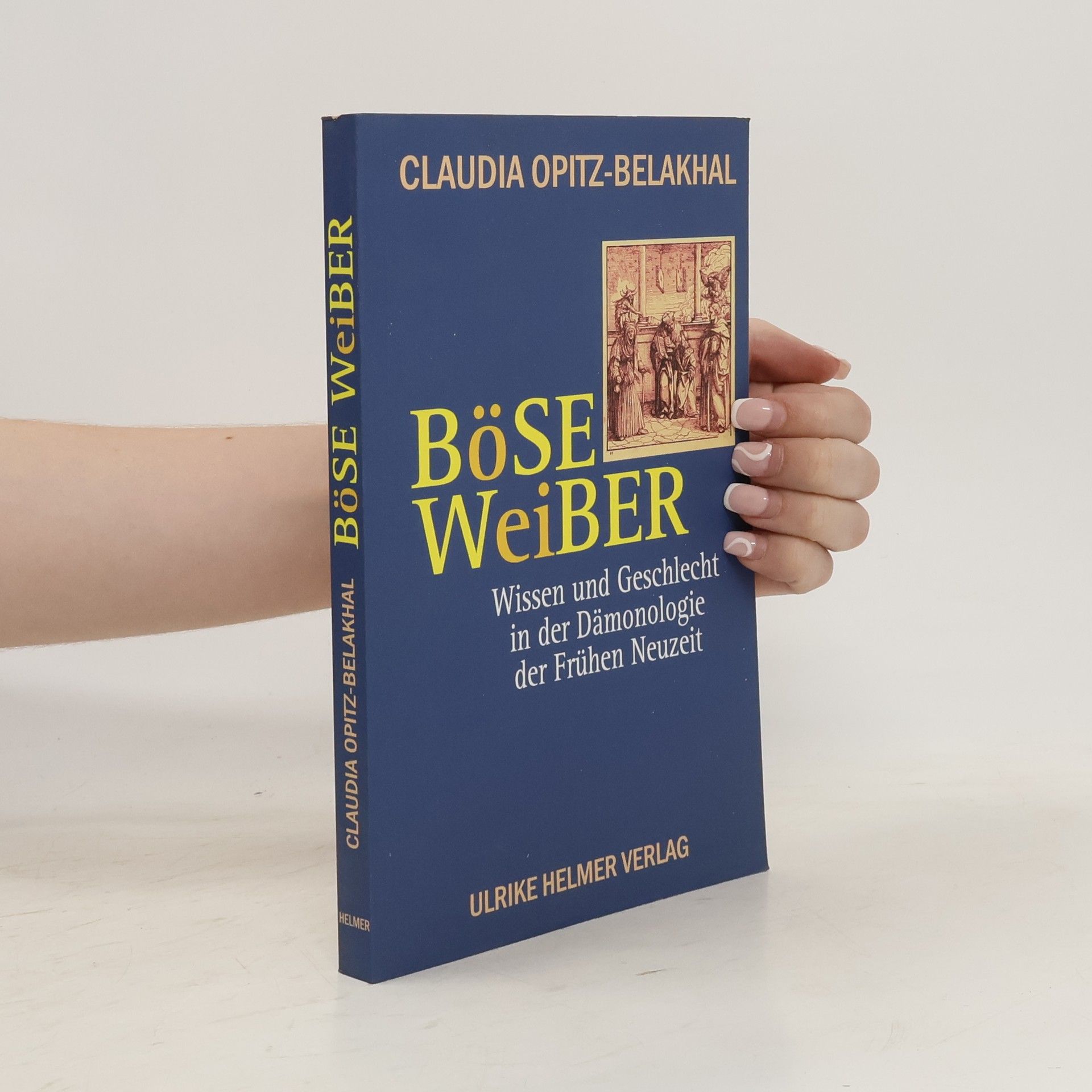

»Tremate, tremate, le streghe son tornate!«, riefen die Feministinnen der 1970er Jahre bei ihren Demonstrationen auf den Straßen Italiens. Nicht nur für die Neue Frauenbewegung, auch für die damals entstehende feministische Forschung war die historische Hexenverfolgung ein großes Thema. In den folgenden Jahrzehnten wurden die Forschungen zur Dämonologie der Frühen Neuzeit – jener bedeutenden historischen Epoche zwischen ca. 1500 und 1700 – differenziert vorangetrieben und um die Kategorie »Geschlecht« sowie dabei nicht zuletzt um einen vielfältigen Bezug auf »Männlichkeit« erweitert.