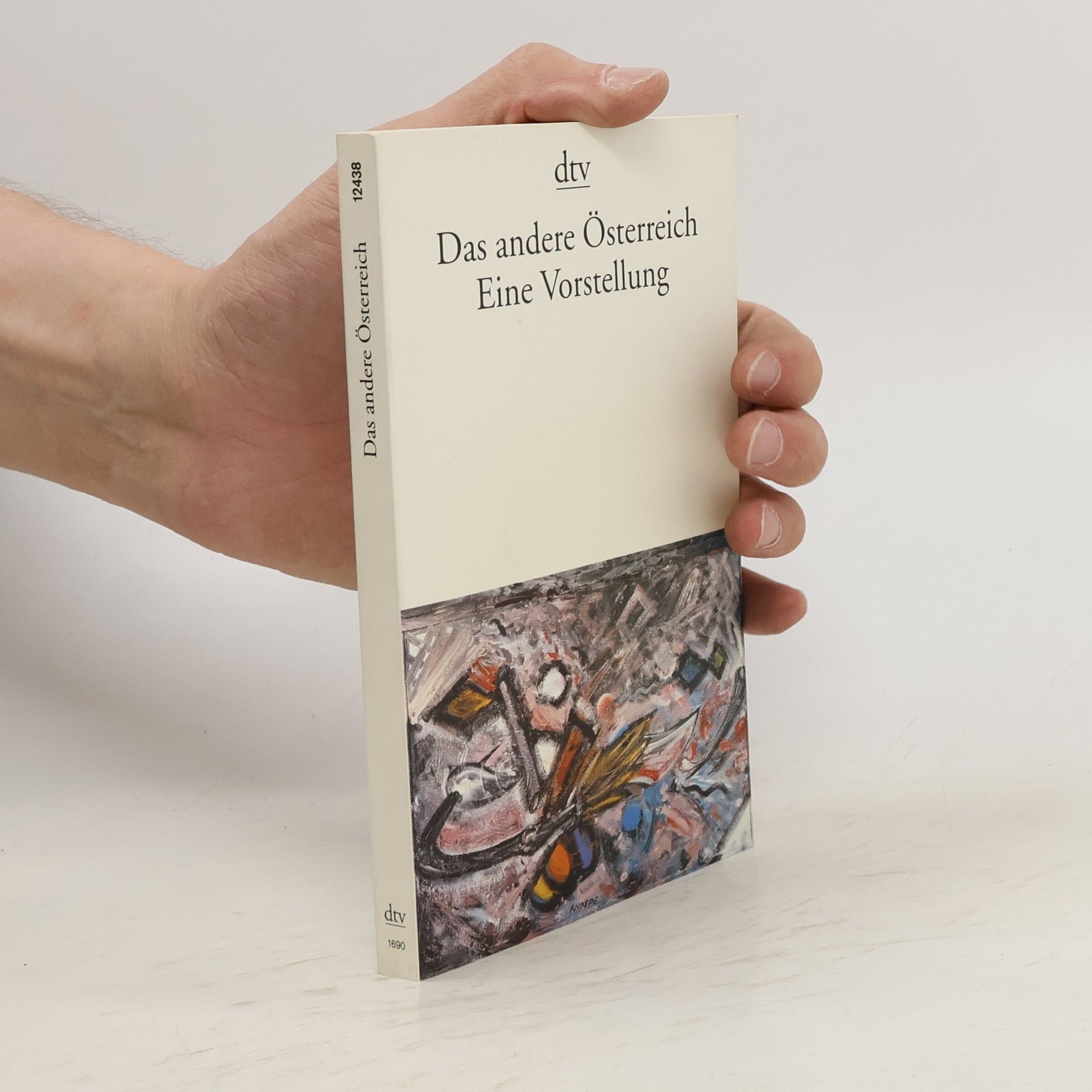

Das andere Österreich

- 235pages

- 9 heures de lecture

Österreich jenseits von Verklärung oder Verurteilung Die österreichische Literatur zeigt ein merkwürdig doppelköpfiges Bild ihres Landes: Ihre Autorinnen und Autoren spezialisierten sich auf das Österreich-Lob - oder auf die Österreich-Beschimpfung. In der Ersten Republik gesellte sich zur Habsburg-Nostalgie der Mißmut über den verbliebenen Rumpfstaat, in der Zweiten wurde der vaterländische Eifer von scharfer Polemik abgelöst. Daneben gibt es aber noch etwas Drittes...