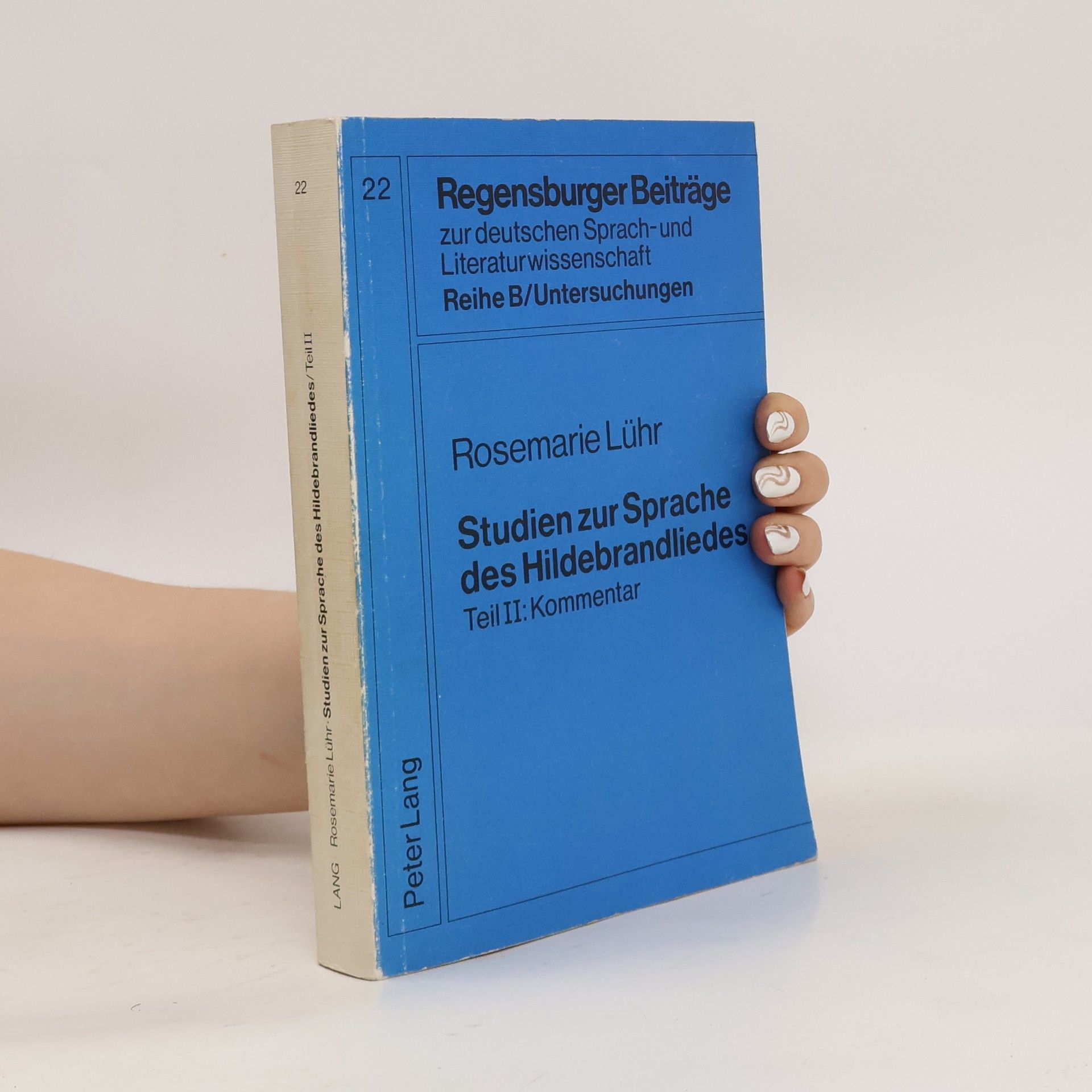

Das Hildebrandlied ist für die frühmittelalterliche Sprach-, Literatur- und Kulturgeschichte von höchster Bedeutung. Es stellt den einzigen Überrest germanischer Heldendichtung auf deutschem Boden dar. In der vorliegenden Arbeit wird das Lied unter folgenden Aspekten Textgeschichte und sprachgeographische Einordnung, Laut- und Schreibsystem, Formenbestand, Syntax, Wortschatz, Metrik, Stil, Entstehungsgeschichte der dichterischen Fassung. Daran schliesst sich ein fortlaufender Wort-für-Wort-Kommentar an, in dem, soweit möglich, Parallelen aus den älteren germanischen Sprachen herangezogen und die Wörter nach Form, Bedeutung und Etymologie untersucht werden. Ausführliche Register gewährleisten die Benutzbarkeit der Arbeit.

Rosemarie Lühr Livres

23 mars 1946

Ausgangspunkt ist die größte Einheit innerhalb von Texten, der Satz. Zunächst wird systematisch in die Syntax eingeführt. Als Modell dient dafür die Abhängigkeitsgrammatik. Auf das zentrale Syntaxkapitel folgen die Morphemik, einschließlich Wortbildung, das sprachliche Zeichen, Phonemik, Phonetik, Graphemik, Sprache und Sprechen, Semantik, Pragmatik und Textlinguistik. Exkurse führen zu weiteren modernen Forschungsrichtungen. Die praktische Analyse geht von einem Mustertext aus, der unter verschiedenen sprachwissenschaftlichen Aspekten betrachtet wird. Aufgaben und Lösungen ermöglichen die Überprüfung des Gelernten