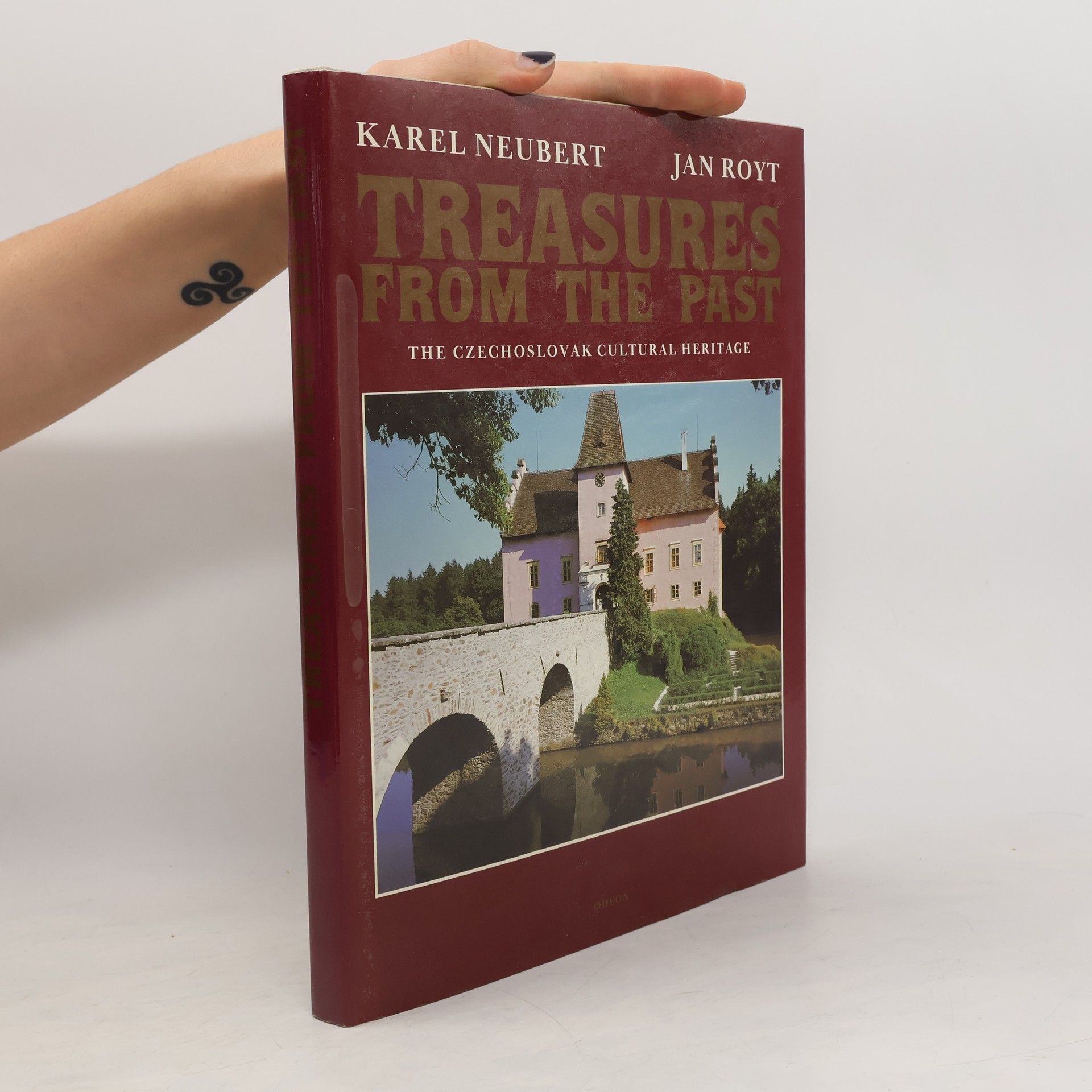

Treasures from the Past : The Czechoslovak Cultural Heritage

- 205pages

- 8 heures de lecture

Tradition - Methodische Vielfalt - Neuorientierung

Die Historischen Grundwissenschaften sind aufgrund ihres erschließenden Charakters und ihrer Werkzeugfunktion seit jeher mit grundlegenden Fragen ihrer Identität konfrontiert. Eine zentrale Thematik des vorliegenden Bandes sind die "Grenzen" dieser Disziplinen. Die Beiträge zielen darauf ab, die Diskussion über das Profil des Faches zu fördern. Dabei wird sowohl nach den methodischen Grenzen klassischer Disziplinen wie der Diplomatik gefragt als auch die Stellung "kleinerer" und "jüngerer" Disziplinen wie Genealogie, Philatelie und historische Fachinformatik beleuchtet. Historisch betrachtet gelten die Historischen Grundwissenschaften als Traditionsfach, dessen Wurzeln in der professionellen Urkundenkritik des 17. Jahrhunderts liegen. Die editorische Aufbereitung antiker und mittelalterlicher Texte hat die Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert entscheidend geprägt. Diese Disziplinen stehen vor der wieder aufgeworfenen Frage nach dem Kanon grundwissenschaftlicher Disziplinen, was die Relevanz der Diskussion über ihre Grenzen und Identität unterstreicht. Der Band möchte somit zur allgemeinen Debatte über die Ausrichtung und das Profil der Historischen Grundwissenschaften beitragen.

Jahrbuch der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt

Die Beiträge in Band 35 (2023) behandeln u. a. die Themen „Arneburg, die Altmark und das ottonische Königtum“, „Mittelalterliche Gerichtsverfassung im Naumburger Westchor?“, „Der Bauernkrieg in Sachsen-Anhalt“, „Dorothea, Herzogin von Sachsen, Äbtissin von Quedlinburg (reg. 1610-1617)“, „Annäherungen an das dynastische Team der Grafen zu Stolberg-Wernigerode im 18. Jahrhundert“ und „Der 17. Juni 1953 in Magdeburg in der kollektiven Erinnerung“. Ein Werkstattbericht zu Künstlernachlässen in Sachsen-Anhalt, die Tätigkeitsberichte der Historischen Kommission 2019–2022 und des Instituts für Landesgeschichte 2021/22 sowie Besprechungen wichtiger Neuerscheinungen beschließen den Band.

Das 300-jährige Jubiläum der königlichen Saline in Halle (Saale) bot den Anlass, auf dem 11. Tag der sachsen-anhaltischen Landesgeschichte 2021 das Thema der staatlich gelenkten Salzproduktion zu diskutieren und in eine von zahlreichen Traditionen und Brüchen geprägte Geschichte der hallischen bzw. mitteldeutschen Salzherstellung einzuordnen. Im Zentrum des Bandes steht zum einen die lange Geschichte der hallischen Salzgewinnung. Dazu zählen Aspekte rechtlicher Normierung im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit oder Zäsuren der hallischen Salinengeschichte im frühen 18. Jahrhundert vor dem Hintergrund neuer staatlicher Verwaltungskonzepte. Zum anderen wird im Band nach den Möglichkeiten einer zeitgemäßen Salzgeschichte im Rahmen von Geschichtsvermittlung und Public History gefragt. Der Band lädt damit insgesamt dazu ein, dass Thema Salz und Salinen für die vergleichende Landes- und Stadtgeschichte neu zu entdecken. Mit Beiträgen von Tom Gärtig, Michael Hecht, Heiner Lück, Jeannette Metz, Florian Michel, Katrin Moeller, Martin Ott, Wilfried Reininghaus, Andreas Stahl und Klaus Peter Wittwar.

Eine Einführung

Im Buch wird das Konzept der Entschulung anhand von drei Hauptformen vorgestellt: Entschulung der Gesellschaft, Entschulung der Schule und Homeschooling und Freilerner. Die historischen und theoretischen Bezüge sind leicht verständlich aufbereitet und praktische Beispiele liefern Einblicke in eine Bewegung, die zunehmend mehr Bedeutung in der bundesdeutschen Bildungslandschaft gewinnt. Die politische Brisanz und die bemerkenswerten Ähnlichkeiten in der praktischen Umsetzung der sehr unterschiedlichen Ansätze wird nachvollziehbar und fordert zum Nach- und Weiterdenken heraus.