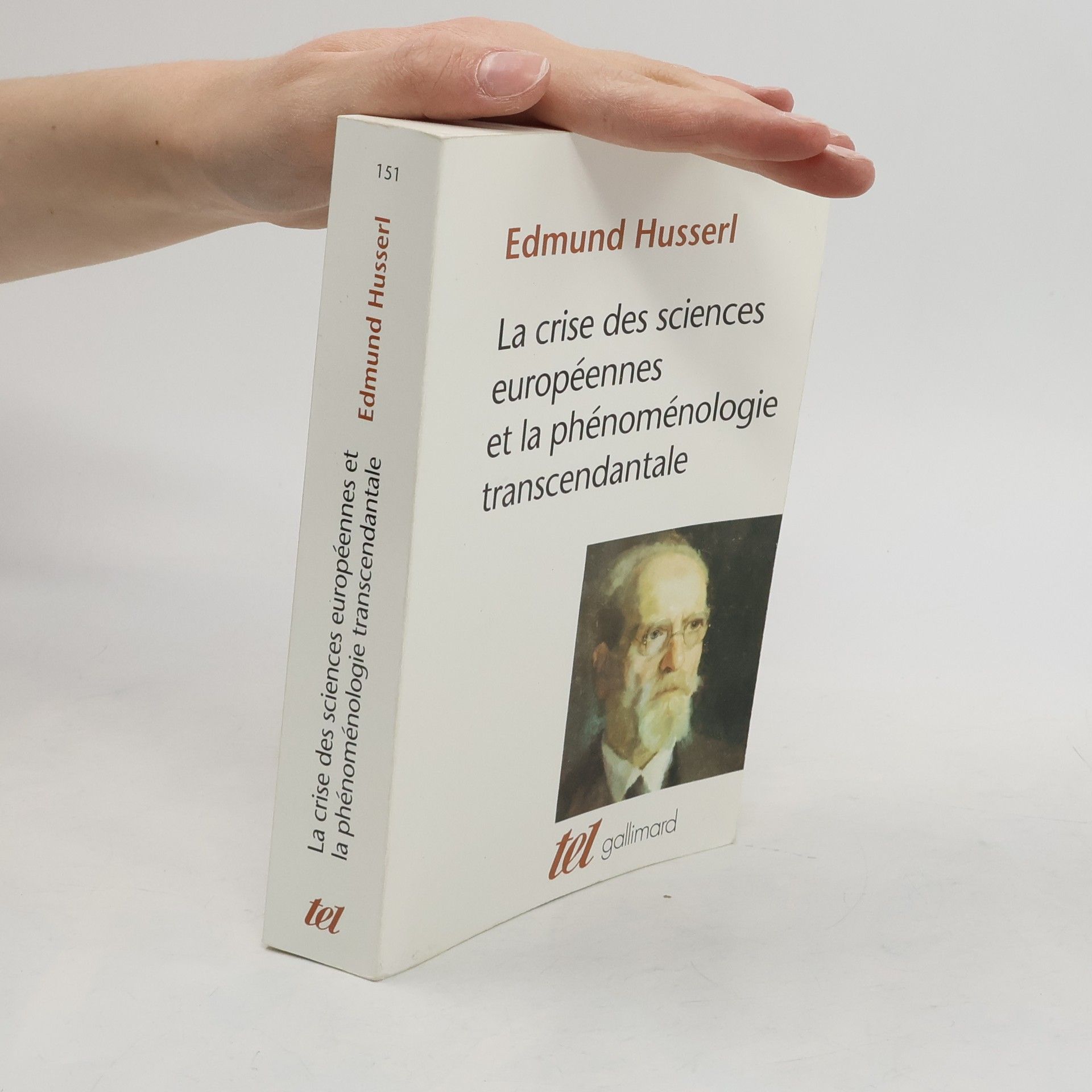

La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale

- 589pages

- 21 heures de lecture

La Krisis, dont le manuscrit principal date de 1935-1936, est en vérité le testament de Husserl. Cela seul suffit à en assurer l'importance, du point de vue des études husserliennes. Mais la fascination que ce texte exerce a une origine et des raisons plus profondes. C'est qu'en lui ne se termine pas seulement, l'histoire de l'entreprise phénoménologique, commence un tiers de siècle plus tôt, ni seulement (du même coup) l'histoire de la philosophie occidentale moderne - cette odyssée du Savoir dans le retour au Soi ; en lui s'achève également le destin qui gouverne cette histoire. La méditation husserlienne est ici construite entièrement sur un renversement : dans un premier mouvement, en effet, on recule en deçà de la ration pura des modernes par une longue et magnifique dé-construction de l'histoire de la philosophie moderne, jusqu'à faire apparaître dans la Lebenswelt le refoulé et l'oublié de toute cette histoire. Mais dans un deuxième mouvement, la Lebenswelt se scinde en Welt et Leben - dissociation dans laquelle le premier devient un constitué, le second sa constitution dans l'égologie absolue. Le pivot du renversement étant l'équivoque de la phénoménologie de la perception.