Arabischsprachige Philosophie in interkultureller Perspektive

- 180pages

- 7 heures de lecture

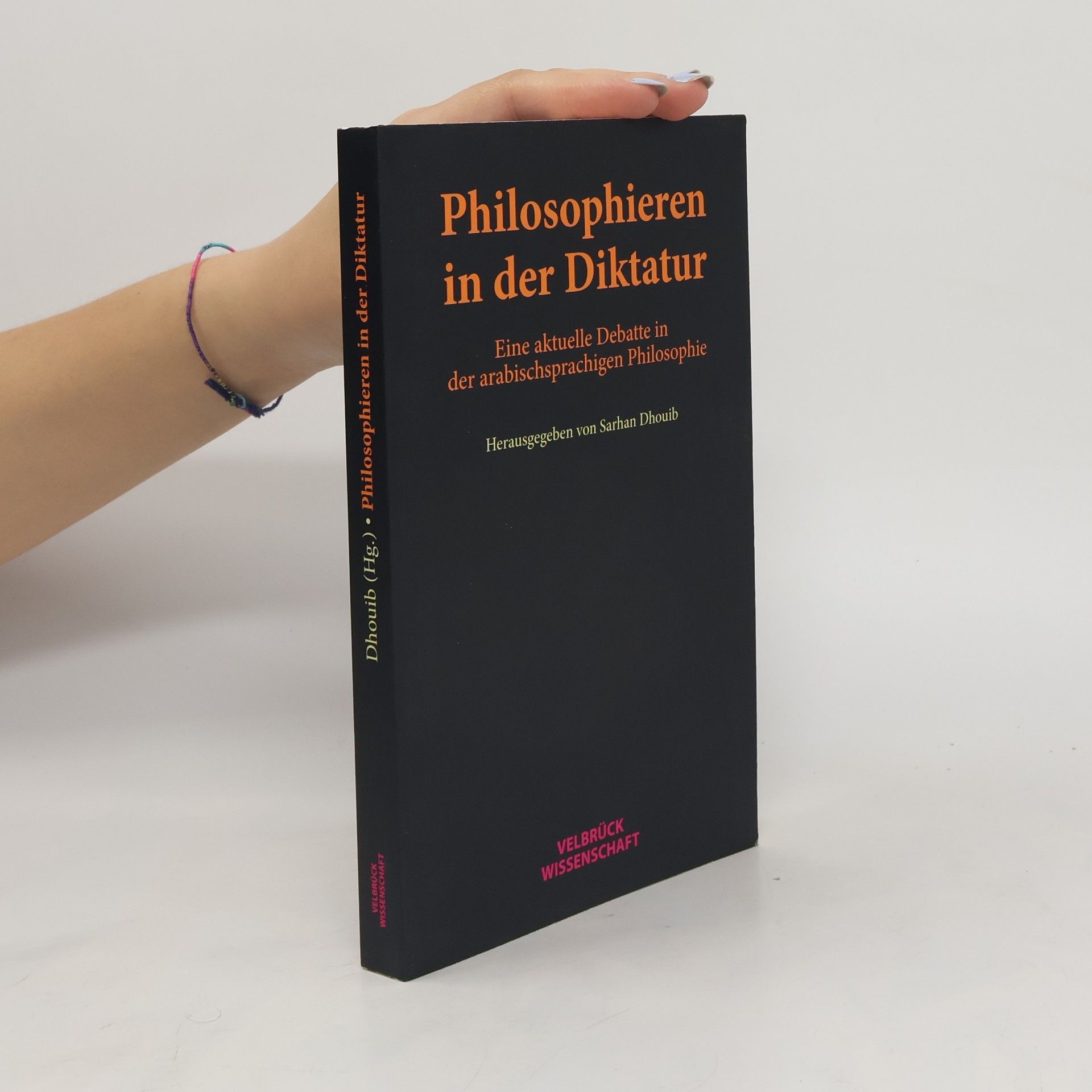

Die Sammlung bietet eine tiefgehende Analyse und Neubewertung moderner philosophischer Texte aus der arabischsprachigen Welt. Sie beleuchtet die Entwicklung des Denkens in dieser Region und stellt zentrale Denker sowie deren Ideen vor. Durch die Auseinandersetzung mit historischen und kulturellen Kontexten wird der Einfluss arabischer Philosophie auf zeitgenössische Diskurse herausgearbeitet. Die Texte fördern ein besseres Verständnis der philosophischen Traditionen und deren Relevanz in der heutigen Zeit.