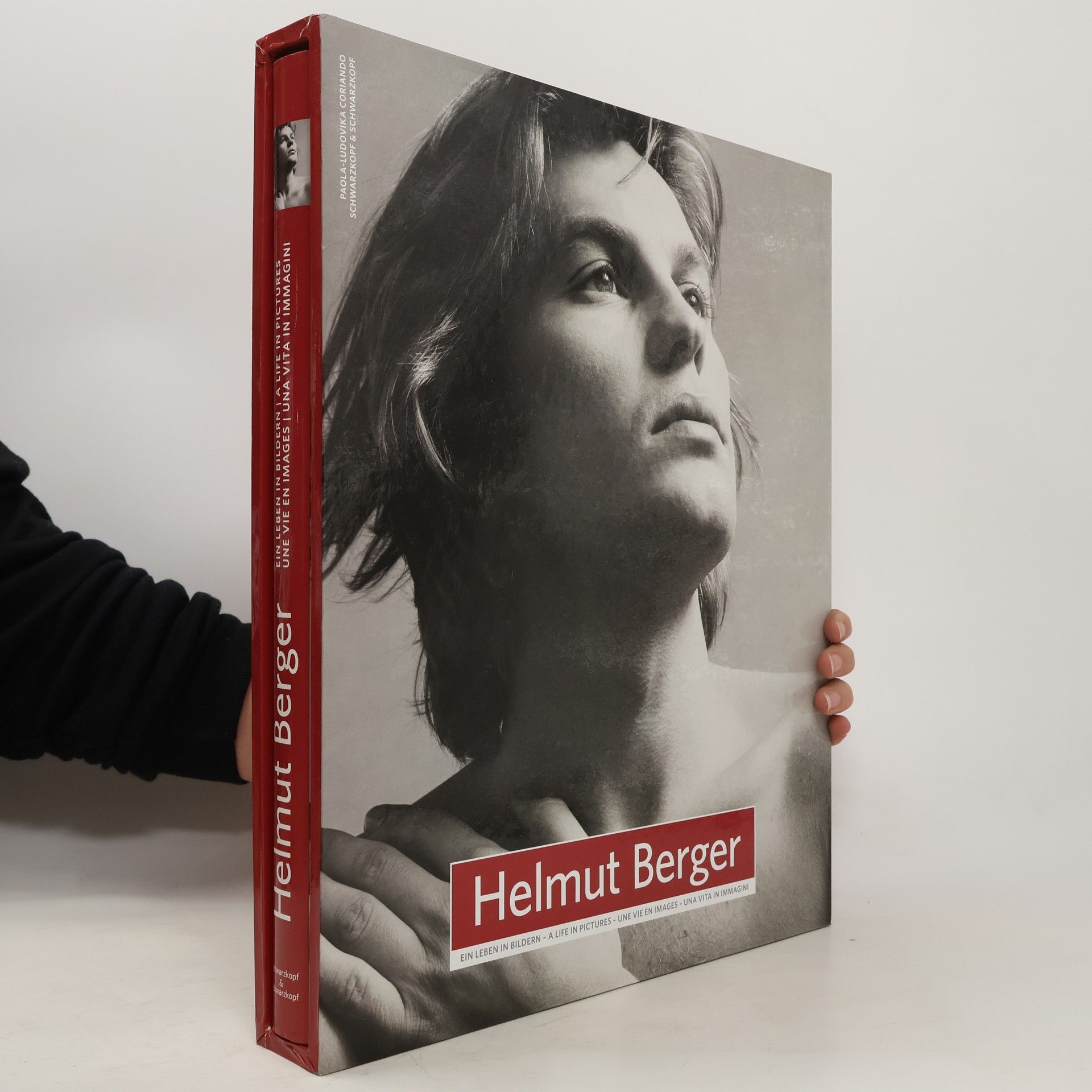

Der opulente Bildband erzählt das Leben des großen österreichischen Schauspielers in eindrucksvollen Bildern von seiner Kindheit bis weit in die neunziger Jahre – zum Beispiel sieht man Helmut Berger als Kind beim Taubenfüttern, in Karnevalsverkleidung und als Heranwachsenden an der Hotelfachschule. Zahlreiche Fotos aus all seinen Filmen zeichnen Helmut Bergers Karriere nach, vor allem seine Jahre mit Visconti, und zeigen ihn an der Seite der großen Stars dieser Epoche, mit denen er spielte: mit Liz Taylor, Romy Schneider, Annie Girardot oder Burt Lancaster. Andere Bilder dokumentieren das Jetset-Leben der siebziger und achtziger Jahre, in dessen Mittelpunkt Helmut Berger stand, und zeigen ihn in der illustren Gesellschaft der Filmstars, des Hoch- und Geldadels – unter anderen mit Liz Taylor und Richard Burton auf der Yacht von Onassis, mit Audrey Hepburns Ehemann Mel Ferrer, mit Maria Callas oder mit Modeschöpfer Valentino. Zwei Texte ergänzen den Band: ein Text von Helmut Berger, in dem er selbst über sein Leben erzählt, sowie eine vollständige Darstellung seiner gesamten Filmkarriere. Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Paola L. Coriando Livres

Affektenlehre und Phänomenologie der Stimmungen

- 284pages

- 10 heures de lecture

Die Frage, wie Stimmungen und Gefühle zum Menschsein gehören und das Verhältnis des Menschen zu sich selbst, den Anderen und der Welt prägen, ist eine zentrale philosophische Fragestellung. Die Abhandlung gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil untersucht klassische Positionen der philosophischen Gefühlstheorie (Pascal, Descartes, Brentano, Husserl, Scheler, Aristoteles) aus einer sachlich-systematischen Perspektive. Hierbei werden die Grundzüge des überlieferten Verständnisses des Emotionalen herausgearbeitet. Gemeinsam ist den klassischen Theorien die Orientierung an der Bestimmung des Menschen als animal rationale, die sowohl die Gefühle zwischen Vernunft und Sinnlichkeit bestimmt als auch das Emotionale aus dem Feld der Ersten Philosophie ausschließt. Der zweite Teil erprobt ein gewandeltes Verständnis der menschlichen Affektivität anhand der hermeneutisch-phänomenologischen Wesensbestimmung des Menschen als Dasein (Heidegger). Dies geschieht durch ein hermeneutisches Gespräch mit der Dichtung (Goethe, Hölderlin, Rilke), das den Zugang zu den stimmungsmäßigen Grundphänomenen der menschlichen Existenz eröffnet, exemplifiziert an Liebe, Zeitverständnis, Verhältnis zur Natur und Tod. Darauf aufbauend folgt eine systematische (ontologische und ethische) Erörterung der Gefühle und Stimmungen als Bahnen der disponierenden Entgrenzung.