Carl Gustav Jung Ordre des livres (chronologique)

Focusing on the innovative psychotherapeutic technique of active imagination, this book presents C. G. Jung's 1931 seminar that explores how individuals can consciously engage with their fantasies through artistic expression. Jung illustrates the connection between these creative outputs and the individuation process, drawing parallels with Eastern esoteric traditions like Tantrism and Kundalini Yoga. The lectures provide valuable insights into Jung's theories, emphasizing the significance of active imagination in modern art therapy and its roots in his earlier self-analysis documented in the Red Book.

The book presents C. G. Jung's 1933 seminar on yoga's symbolism and its relevance to dream analysis, held during a politically charged time in Germany. It features insights from Indologist Heinrich Zimmer and explores Jung's engagement with Hindu traditions, particularly Tantric yoga. Jung examines a patient's dreams, emphasizing mandalas and their connection to various symbolic motifs, including alchemy and labyrinths. With an introduction by Giovanni Sorge, it highlights Jung's evolving understanding of Eastern thought and the individuation process during a pivotal period in his career.

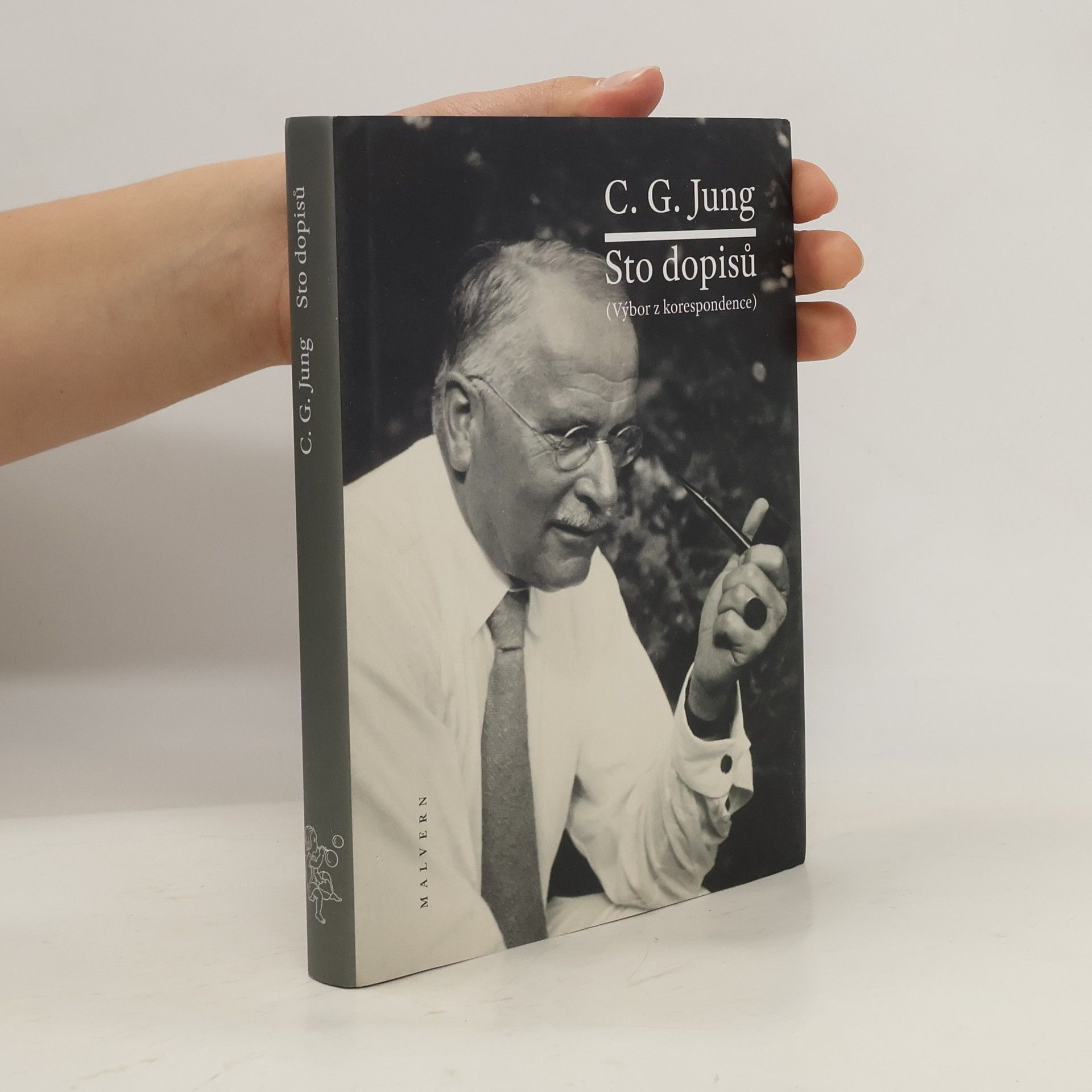

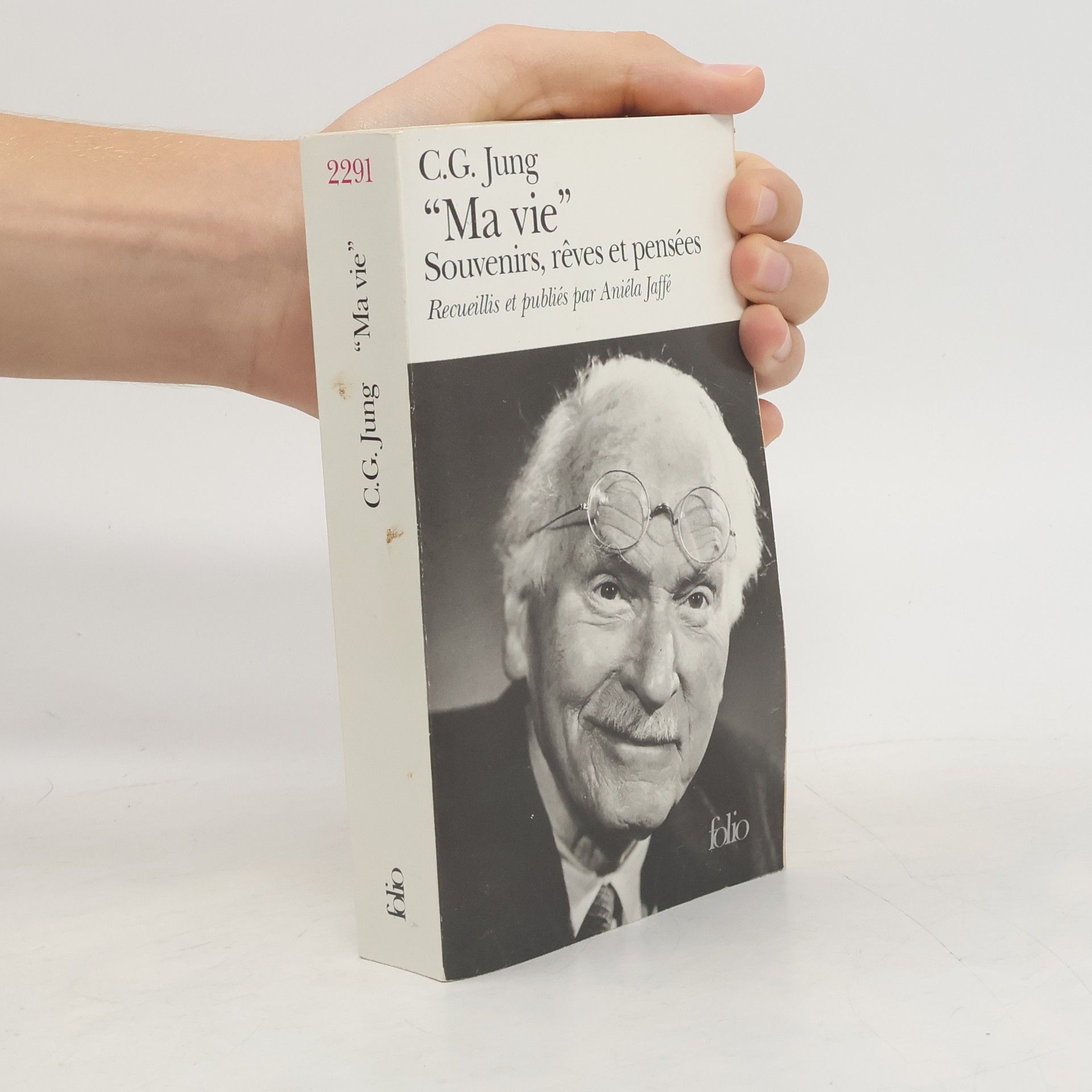

Švýcarský psycholog C.G. Jung (1875 - 1961), jeden z nejvýznamnějších myslitelů 20. století, je autorem rozsáhlého díla, jehož neoddělitelnou součástí je i jeho korespondence. Sto dopisů je prvním českým výborem z třísvazkových Dopisů (Briefe I - III) vydaných na počátku 70. let Anielou Jafféovou ve spolupráci s Gerhardem Adlerem. Mezi adresáty Jungových dopisů najdeme jména jako Sigmund Freud, Herman Hesse, James Joyce, Hermann Keyserling, Aniela Jaffé a mnoho dalších...

Dynamika nevědomí

- 580pages

- 21 heures de lecture

Osmý svazek souborného Jungova díla zahrnuje klíčové práce, které odhalují zásadní poznatky a hypotézy C. G. Junga. Šest článků pochází z knihy O psychické energetice a podstatě snů, kde Jung reaguje na námitky proti Proměnám a symbolům libida a rozpracovává svou teorii libida, kterou začal formulovat kolem roku 1912 a dokončil v roce 1928. V statě „Pokus o předvedení analytické teorie“ se vyrovnává s Freudovými koncepty a jasně vyjadřuje své vlastní myšlenky. Tyto práce jsou základem pro pochopení analytické psychologie. Autorovo stanovisko k teorii poznání se odráží v „Teoretických úvahách o podstatě psychična“, kde zkoumá pojmy „vědomí“ a „nevědomí“ v historickém kontextu a v souvislosti s instinktem. „Synchronicita jako princip nepříčinných souvislostí“ je zahrnuta pro své archetypálně podmíněné souvislosti, které nelze uchopit kauzálně, a přináší novou dimenzi k vědeckému chápání. Nauka o synchronicitě propojuje moderní fyziku s analytickou psychologií v málo prozkoumané oblasti reality. Kratší práce se zabývají světonázorem, skutečností, nadskutečností a vírou v duchy, přičemž autor se snaží o fenomenologické uchopení těchto témat. Kolem těchto hlavních spisů se soustředí tematické příspěvky z dalších Jungových děl.

Der lange Fluss des Lebens

Weisheiten und Einsichten. Ausgewählt von Franz Alt

- 93pages

- 4 heures de lecture

C. G. Jung thematisiert in diesem Band die wesentlichen Fragen des menschlichen Lebens, angefangen beim Geheimnis der Geburt bis hin zu Grenzerfahrungen und der Auseinandersetzung mit dem Tod. Seine Überlegungen bieten tiefgehende Einblicke in die Herausforderungen und Aufgaben der zweiten Lebenshälfte, wobei er den Lebensverlauf als einen "langen Fluss" betrachtet. Jung lädt den Leser ein, sich mit den fundamentalen Aspekten des Daseins auseinanderzusetzen und die Suche nach Sinn und Versöhnung zu reflektieren.

Traum und Traumanalyse

- 141pages

- 5 heures de lecture

Träume werden als bedeutende Botschaften aus dem Unbewussten betrachtet, die tiefes Wissen über die Seele offenbaren. C. G. Jung beschreibt sie als symbolische Ausdrucksformen, die zur Selbsterkenntnis und Orientierung in schwierigen Zeiten beitragen können. Sie reflektieren nicht nur den aktuellen Zustand des Selbst, sondern stehen auch in Verbindung mit der Lebensgeschichte und können zukünftige Entwicklungen antizipieren. Dieser Auswahlband bietet zentrale Beiträge von Jung zur Psychologie des Traumes, dessen Wesen und zur praktischen Anwendung der Traumanalyse.

Salt and the Alchemical Soul

- 156pages

- 6 heures de lecture

Edited and introduced by STANTON MARLAN, Salt and the Alchemical Soul is a collection of three papers from Freudian, Jungian, and Archetypal Psychology, newly edited and introduced, providing excellent examples of different methods and styles of working with images. ERNEST JONES, in his essay "The Symbolic Significance of Salt in Folklore and Superstition," attempts to apply psychoanalysis as a "new science" to an understanding of superstition. C.¿G. JUNG's investigation into alchemy in "Sal" leads him to see salt as the principle of Eros at the base of the self. JAMES HILLMAN, using the image of salt, looks into the alchemical way of psychologizing, in "The Suffering of Salt." (Second, revised edition)

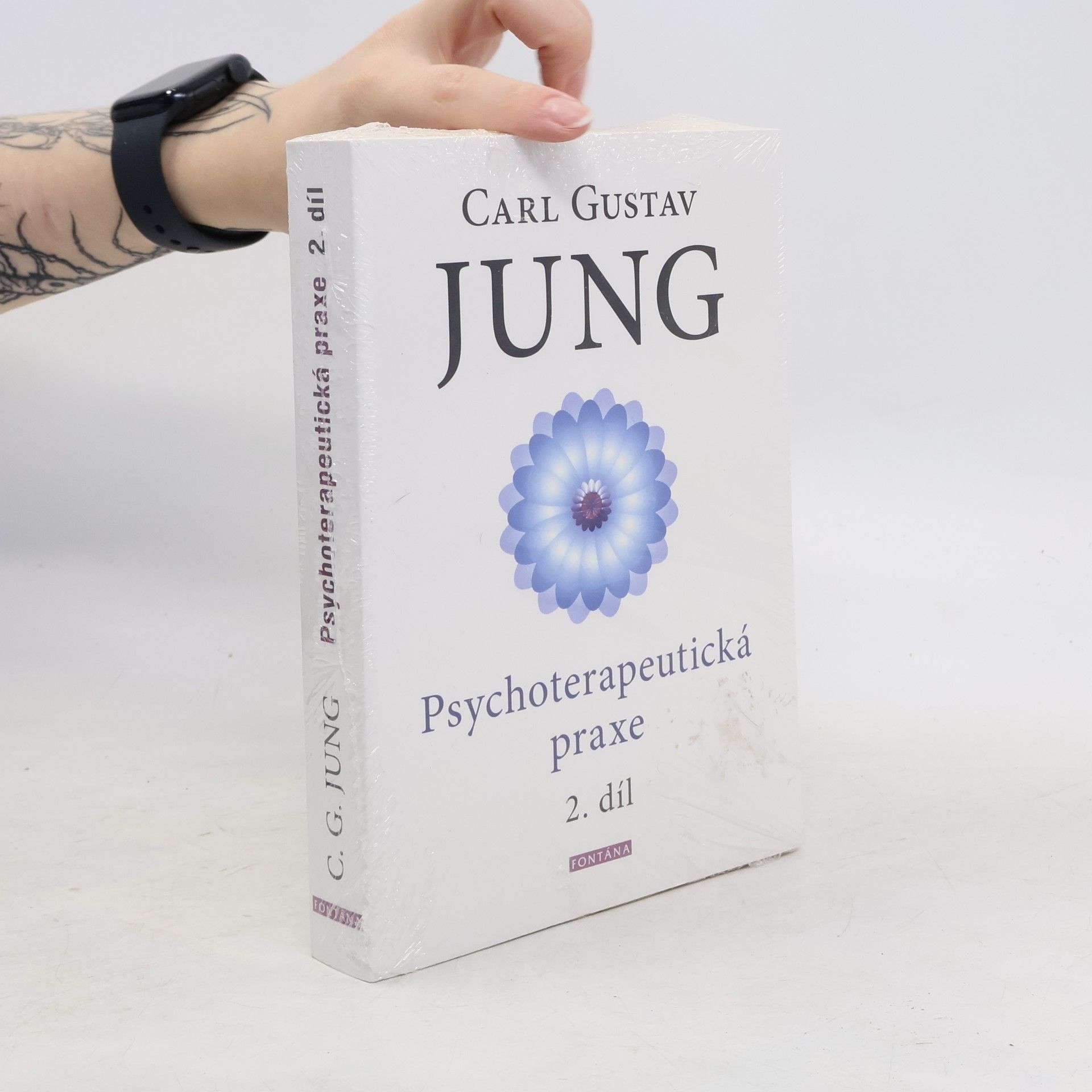

Psychoterapeutická praxe 2. díl

- 494pages

- 18 heures de lecture

Příspěvky k problému psychoterapie a psychologie přenosu. • Terapeutická hodnota odreagování • Praktická použitelnost analýzy snů • Psychologie přenosu • Růžová zahrada filosofů aneb série obrazů Rosarium philosophorum jako základ představy fenoménu přenosu 1. Merkurova studna 2. Král a královna 3. Nahá pravda 4. Ponoření v lázni 5. Coniunctio 6. Smrt 7. Vzestup duše 8. Očista 9. Návrat duše 10. Nové zrození