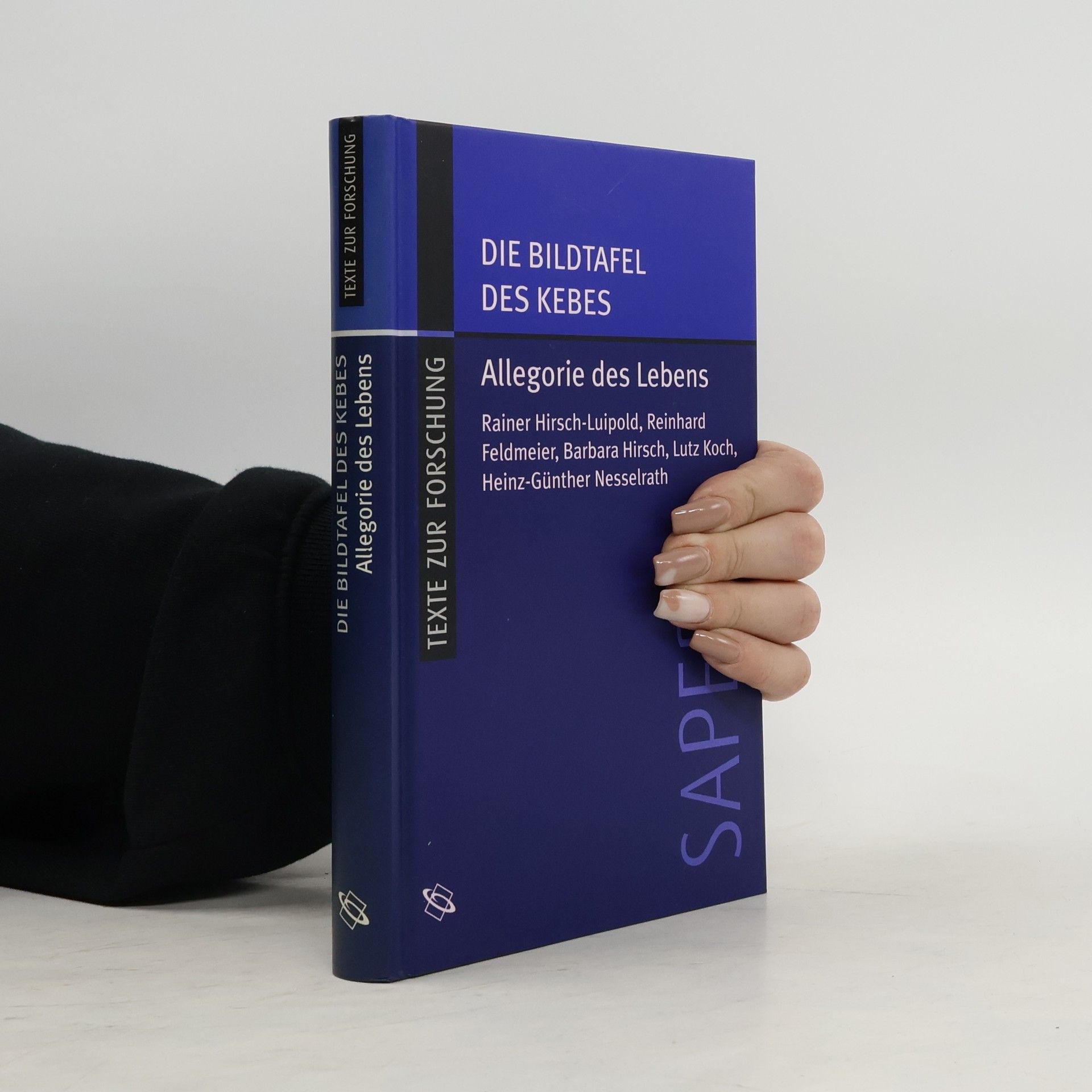

Die zweisprachige Reihe SAPERE (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinentia, Schriften der späteren Antike zu ehtischen und religiösen Fragen) erschließt durch kommentierende Essays aus der Sicht verschiedner Disziplinen griechische und lateinische Texte des späteren Altertums (1.-4. Jh. n. Chr.) Ein geheimnisvolles Bild, aufgehängt am Heiligtum vor der Cella des Kronos-Heiligtums, zeigt drei ineinander verschachtelte Ringmauern, in denen sich Menschen bewegen. Ein Greis deutet den Besuchern das Bild als Allegorie des Weges zum gelingenden Leben. Dabei geht es um die Wege und Irrwege, welche Welterfahrung, Bildung und Ethik dem Menschen auf seinem Weg zum Glück anbieten. Diese Schrift, die alle kulturwissenschaftlich relevanten Themen behandelt, hatte eine außerordentlich große Wirkungsgeschichte in der frühen Neuzeit im Abendland (ca. 1450 - 1800)

Rainer Hirsch Luipold Livres

Religiöse Philosophie und philosophische Religion der frühen Kaiserzeit

- 418pages

- 15 heures de lecture

In der frühen Kaiserzeit werden Traditionen der gelebten Religion als Quelle philosophischen Denkens interpretiert. Heilige Erzählungen, Riten und Kultgegenstände reflektieren göttliche Wahrheit und eröffnen Erkenntnis, die wahres Leben verspricht. Philosophische Weltdeutung stützt sich auf religiöse Traditionen als letzten Erkenntnisgrund. Diese Verschmelzung religiöser und philosophischer Diskurse, besonders im Platonismus jüdischer, christlicher und pagan-religiöser Provenienz, führt zu kreativen Neudeutungen in beiden Bereichen. Der Tagungsband bietet ein Panorama der religiös-philosophischen Literatur der frühen Kaiserzeit, präsentiert von Fachleuten aus Klassischer Philologie, Theologie, Religionswissenschaft, Judaistik und Philosophiegeschichte. Die Beiträge decken eine Vielzahl von religiös-kulturellen Herkunftsbereichen, Sprachgrenzen und Literaturgattungen ab, von paganer griechischer und lateinischer Literatur über hellenistisch-jüdische und neutestamentliche Texte bis hin zu Qumran sowie gnostischem und hermetischem Schrifttum. Ergänzt werden diese durch exemplarische Studien zu Autoren und Texten wie Philon von Alexandria, Plutarch, dem Johannesevangelium und Klemens von Alexandria. Die Beiträge stammen von der „Impulstagung“ des Projekts Ratio Religionis im Februar 2007 an der Georg-August-Universität Göttingen, und wichtige Quellentexte werden am Schluss zweisprachig präsentiert.

Ist 'Lebe im Verborgenen' eine gute Lebensregel?

- 176pages

- 7 heures de lecture