Lisa Rettl Livres

"Da habe ich gesprochen als Deserteur." Richard Wadani

Eine politische Biografie

2007 wurde Richard Wadani als erstem österreichischen Wehrmachtsdeserteur das Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs verliehen. Dies war ein bedeutender Schritt, dem weitere wichtige Etappen folgten: 2009 das Anerkennungs- und Rehabilitierungsgesetz für die Verfolgten der NS-Militärjustiz und 2014 die Enthüllung eines Deserteursdenkmals am Wiener Ballhausplatz. Richard Wadani, mittlerweile über 90 Jahre alt, ist eine prägende Figur in diesen politischen Entwicklungen, bekannt für seinen scharfsinnigen Humor und seine konsequente politische Haltung. Aufgewachsen als Sohn österreichischer Eltern im revolutionären Prag der 1920er und 30er Jahre, führte sein Weg 1938 unfreiwillig nach Wien und in die Wehrmacht. Im Oktober 1944 desertierte er und schloss sich den Alliierten an. 1945 kehrte er in britischer Uniform nach Wien zurück, wo er mit Anfeindungen und einem Neuanfang konfrontiert wurde. Er war Pionier im österreichischen Volleyball und engagierte sich in der KPÖ, bis er nach dem Prager Frühling 1968 austreten musste. Über die Jahrzehnte hinweg blieb er aktiv in politischen Auseinandersetzungen, sei es gegen Kameradschafts- und Turnerbund in den 50er und 60er Jahren oder für die Anerkennung der Opfer der NS-Militärjustiz.

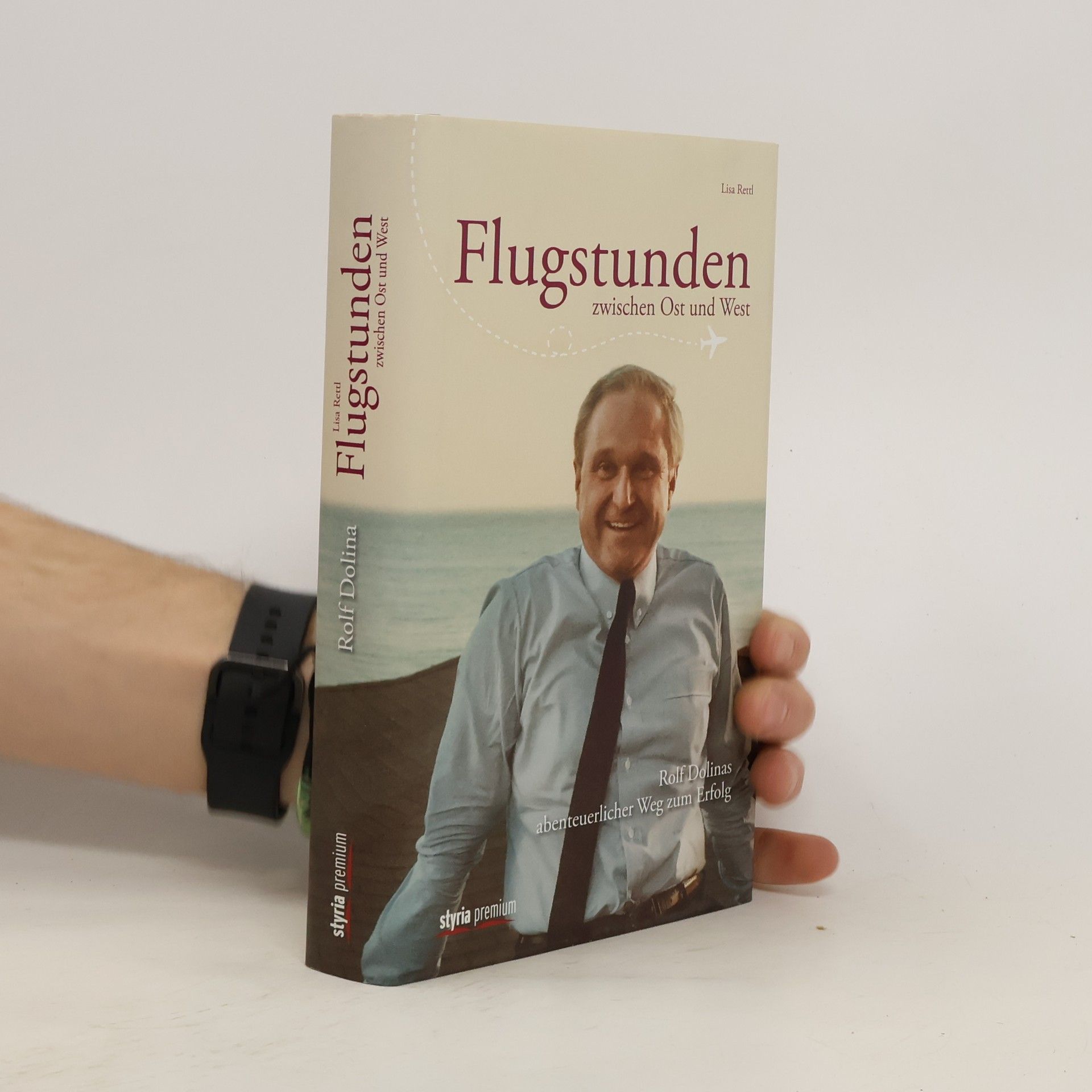

Flugstunden zwischen Ost und West

Rolf Dolinas abenteuerlicher Weg zum Erfolg

Rolf Dolina – Entrepreneur, Millionär, Lebemann, Privatier – erzählt seine Geschichte: Pointiert, humorvoll und witzig führen seine Erinnerungen von der Wiener Vorstadt der Nachkriegsjahre über das australische Outback der späten Fünfziger in die USA der frühen Sechziger und schließlich wieder retour nach Wien, um sofort wieder aufzubrechen: vom kleinen Wiener Büromaschinenverkäufer über den Osteuropavertrieb von Fujifilm in Hugh Hefners Glitzerwelt von Playboy. Dazwischen der Aufbau eines Europa umspannenden Firmenimperiums von Prag über Warschau bis hin nach Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien mit tausenden Flugstunden zwischen Ost und West: eine Liebeserklärung an den untergegangenen „wilden Osten“, wie ihn nur wenige kannten!

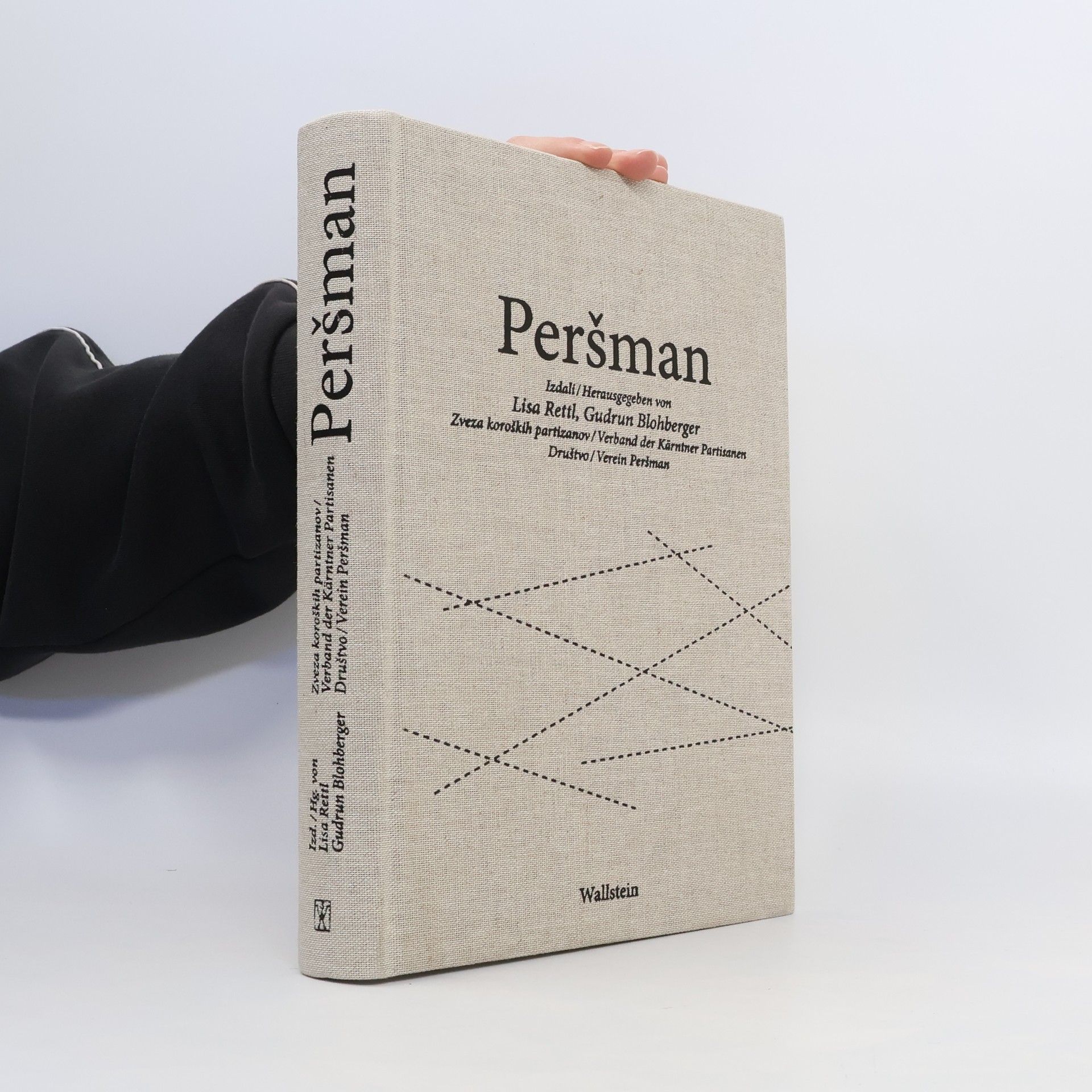

Peršman

- 480pages

- 17 heures de lecture

Eine Dokumentation der Geschichte der slowenischen Minderheit in Kärnten im 20. Jahrhundert mit den Schwerpunkten Verfolgung, Deportation und Widerstand. Am 25. April 1945, 14 Tage vor Kriegsende, wurde auf einem abgelegenen Bergbauernhof bei Eisenkappel/Železna Kapla in Kärnten, ein Verbrechen verübt: Im Zuge eines Angriffs auf die beim Peršman lagernden Partisanen-einheiten töteten Angehörige eines SS- und Polizeiregiments elf Zivilisten, fast die gesamte Familie Sadovnik, darunter sieben Kinder unter 14 Jahren. Seit 1982 Museum und Gedenkstätte, ist der Peršmanhof der einzige Ort in Österreich, an dem die Geschichte der slowenischen Minderheit - eine Geschichte von Verfolgung und Widerstand - in einer musealen Dauerausstellung dokumentiert wird. Der durchgehend zweisprachige (dt./slow.) und reich illustrierte Band enthält sowohl zeitgeschichtliche Beiträge über das Verbrechen und seine Justizgeschichte als auch einen Museumsdokumentarteil, der mit fotografischen Ausstellungsimpressionen von Zdravko Haderlap und vermittlungspädagogisch orientierten Texten von Gudrun Blohberger eingeleitet wird.

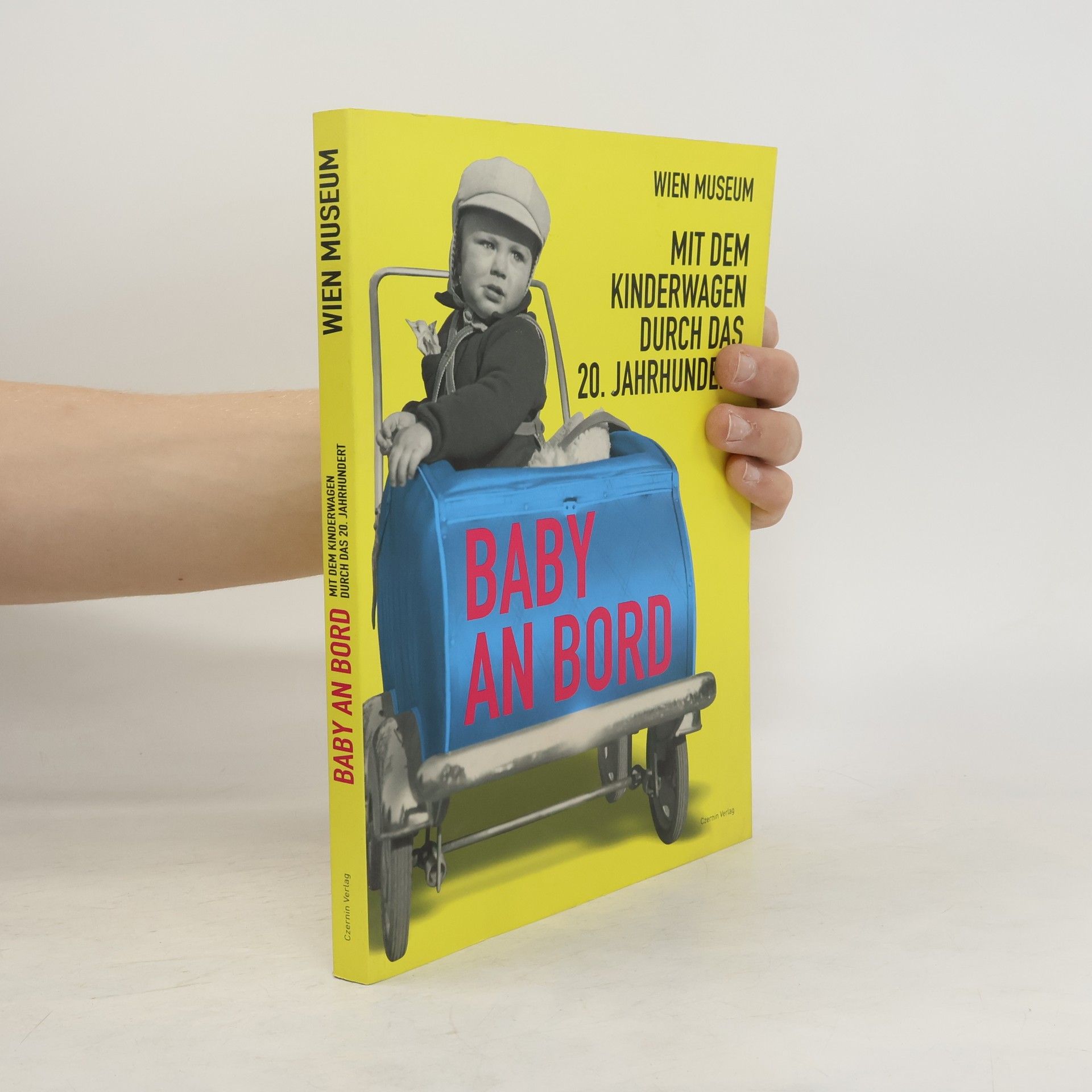

Baby an Bord

Mit dem Kinderwagen durch das 20. Jahrhundert

Die Ausstellung „Baby an Bord. Mit dem Kinderwagen durch das 20. Jahrhundert“ verbindet den Kinderwagen mit der Stadtgeschichte und beleuchtet die Frage: Wer schiebt? Ab etwa 1870 wurden Kinderwägen in Wien populär – handgefertigte „Luxuskarossen“ für das Promenieren im Park. Der Aufstieg des Bürgertums, die Industrialisierung und die Pflasterung der Straßen ermöglichten eine breitere Nutzung. In ärmeren Schichten blieb das Tragen lange vorherrschend, während der Kinderwagen erst in den 1920ern auch in weniger begüterte Kreise Einzug hielt. Zunächst schoben hauptsächlich Frauen die Wägen, ein Bild, das bis heute in der politischen Propaganda präsent ist. Der Filmemacher Robert Schabus dokumentierte eine Kinderwagenfahrt durch das heutige Wien, um das Thema Mobilität zu thematisieren. In den 1950er-Jahren erinnerten die stromlinienförmigen Wägen an Straßenkreuzer, während heute Buggies und Designermodelle verbreitet sind. Einige städtische Hürden für Kinderwägen sind beseitigt, doch viele Hersteller aus der Vergangenheit sind verschwunden. Die Ausstellung zeigt historische Modelle, darunter einen 130 Jahre alten Dreiradwagen, sowie Werbeprospekte, Fotoalben und Interviews.

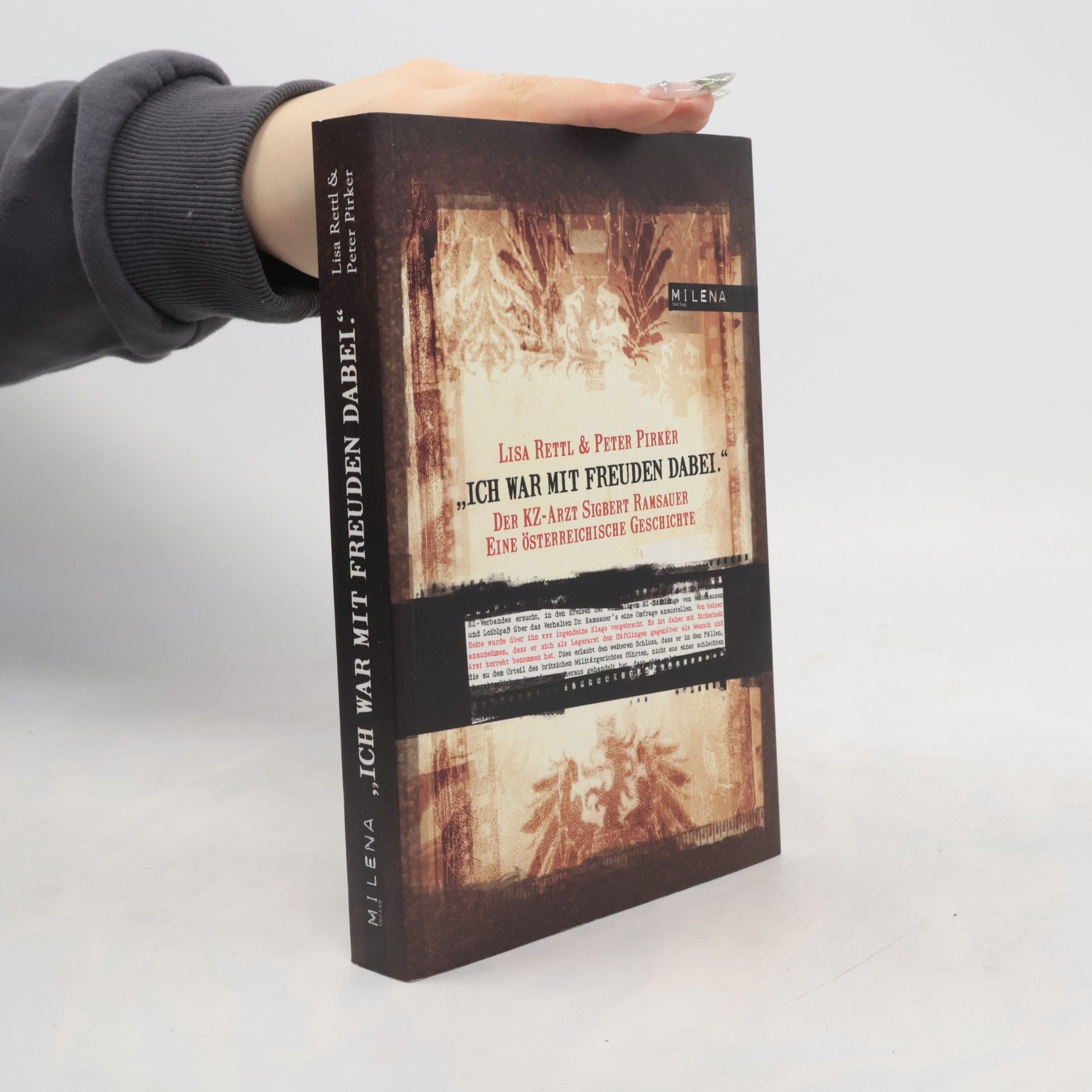

Ich war mit Freuden dabei

Der KZ-Arzt Sigbert Ramsauer: Eine österreichische Geschichte

- 349pages

- 13 heures de lecture

Diese Biografie Sigbert Ramsauers, einem bisher wenig bekannten österreichischen SS-Arzt im KZ am Loiblpass – einem Außenlager des KZ Mauthausen –, macht eine schreckliche Spur sichtbar: durch den Vernichtungskrieg in Polen und der UdSSR, die verschiedenen Konzentrationslager des Deutschen Reiches und bis nach Großbritannien. Schlussendlich fügt sich die Geschichte eines Einzelnen zu einer zutiefst österreichischen Geschichte zusammen: Typisch im Umgang mit NS-Tätern und ihren Opfern, im umfassenden Be- und Verschweigen, in der breiten Hilfe für NS-Kriegsverbrecher und letztlich auch in einer mangelhaft strafrechtlichen Verfolgung. Dank großer Akribie und außergewöhnlichen Quellenreichtums zeichnen Lisa Rettl und Peter Pirker den Lebensweg Ramsauers nach und skizzieren einen bislang in der Zeitgeschichte unbearbeiteten Themenkomplex: den britischen Militärgerichtsprozess von 1947 – Kärntens größten Kriegsverbrecherprozess – höchst anschaulich nach. Zeitgeschichte als Medizin-, Justiz-, Kriminalgeschichte ermöglicht einen tiefen Einblick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts, deren Folgen in der heutigen österreichischen Gesellschaft noch deutlich spürbar sind.