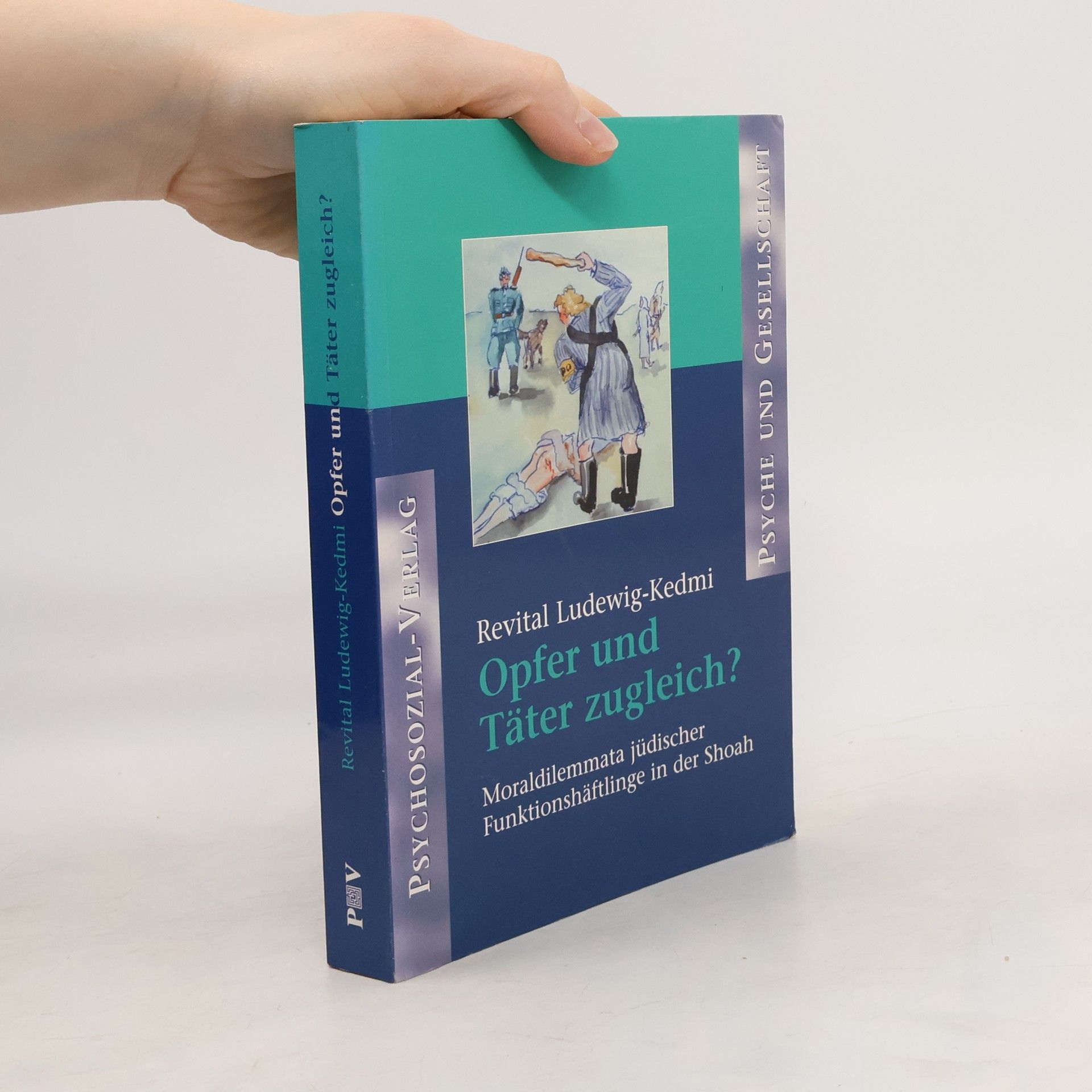

Psyche und Gesellschaft: Opfer und Täter zugleich?

Moraldilemmata jüdischer Funktionshäftlinge in der Shoah

- 378pages

- 14 heures de lecture

Sollte man mit den Nazis kollaborieren, um die eigene Familie oder sich selbst zu retten? Diese Frage stellte sich für jüdische Kapos und Judenratsmitglieder während der Nazizeit. Durch ihre Kollaboration wurden sie zu einer Zwischenschicht zwischen Tätern und Opfern. Judenräte mussten Deportationslisten erstellen, während Kapos direkt der SS unterstellt waren. Viele Überlebende betrachten sie als Verkörperung des absoluten Bösen: "Sie waren schlimmer als die Deutschen." Die israelische Psychologin Revital Ludewig-Kedmi analysiert die Biografien von vier Familien und beleuchtet die Konflikte sowie Bewältigungsversuche der Funktionshäftlinge. Sie zeigt, dass Kapos und Judenräte nicht nur privilegierte Häftlinge, sondern auch doppelt missbrauchte Opfer waren. Die Erstellung der Deportationslisten geschah nicht aus böser Absicht, sondern um sich und die eigene Familie vor Deportationen zu schützen. Solche moralischen Dilemmata, die aus dem Zwangskontext des NS-Systems entstanden, können nicht rational gelöst, sondern nur emotional verarbeitet werden. Die Versuche der Funktionshäftlinge, sich moralisch zu erleben, führten zu psychischen Reaktionen, die von Selbstmordversuchen bis zur totalen Verdrängung reichten. Einige sehen sich als passive Opfer, andere als aktive Helden. Diese interdisziplinäre Analyse bietet Einblicke in ein bisher unerforschtes Thema und zeigt, dass jüdische Funktionshäftlinge in extremen Situationen versuch