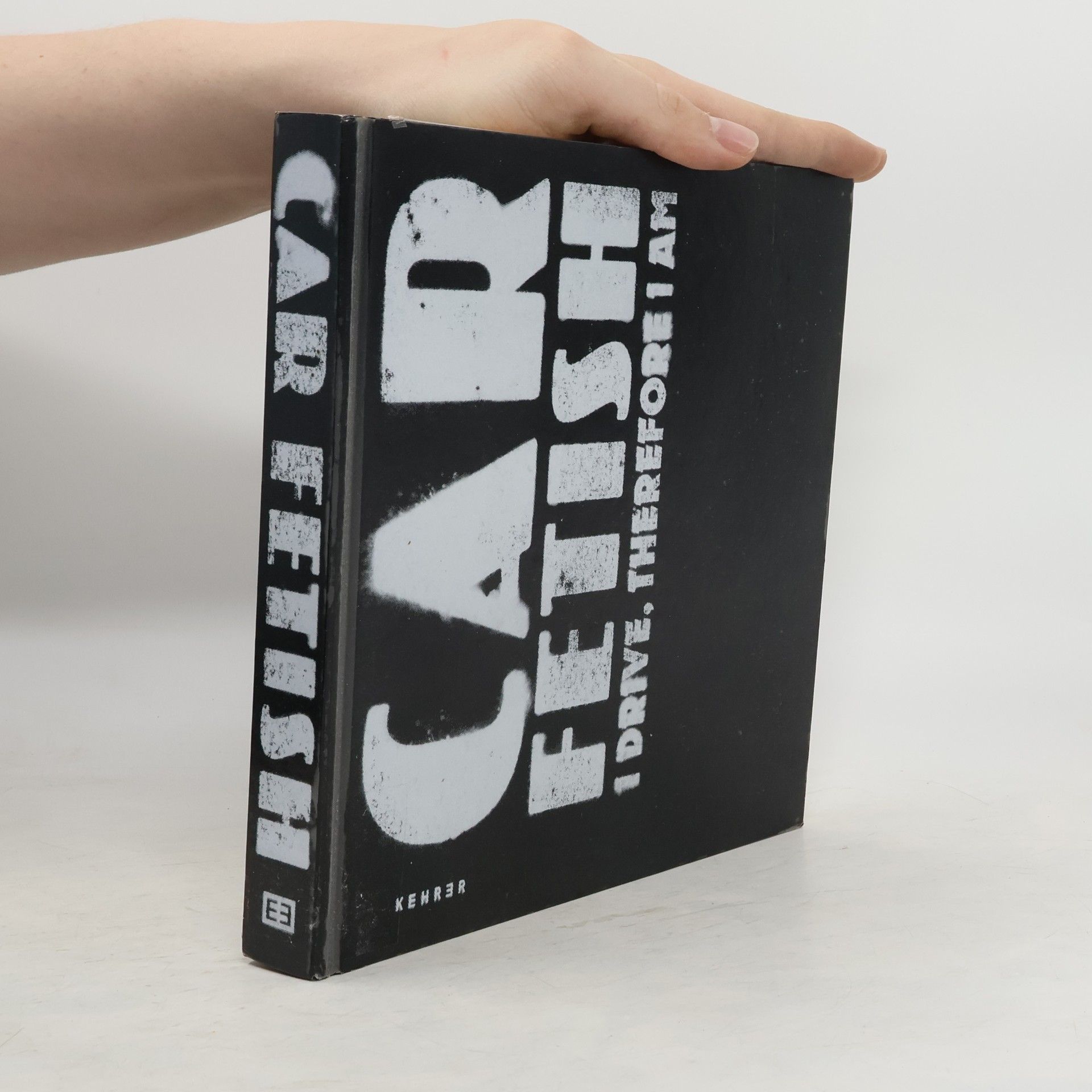

Car fetish

- 335pages

- 12 heures de lecture

Car Fetish presents the automobile as a source of inspiration for the art of the last 100 years. Starting with the Futurists, who saw in its beastly roar and thrilling, dangerous speed a new ideal of beauty, the book provides an overview of the most beautiful and inspiring of the artworks we owe to this 'tin muse'. Among them are examples of Pop Art and creations by the Nouveaux Réalistes, with Jean Tinguely as biggest Formula 1 fan. These are supplemented by thematic focuses such as 'Traffic,' 'Withdrawal and Escape' and 'A Fascination with the Accident / Danger.'The extensive exhibition catalog places the automobile in the context of cultural history as a key cultural artifact of the 20th century, exemplifying the concept of the product, sexual and religious fetish. The automobile as a love affair in material form is a mirror for our life experiences: on the one hand a profane mode of transport, and on the other a carrier of meaning, a means for distancing ourselves from others and raising our individual profile – both uterus and personality prosthesis alike.