Julia, eine katholische Theologin und Reiseleiterin, reflektiert über ihr Leben im Nahen Osten und persönliche Herausforderungen nach ihrer Scheidung. Während einer Reise in die Sandwüste diskutiert sie über unerfüllte Pläne und ihre Zweifel an der Kirche, während sie sich unerwartet mit einer alten Bekanntschaft konfrontiert sieht.

Angela Bauer Livres

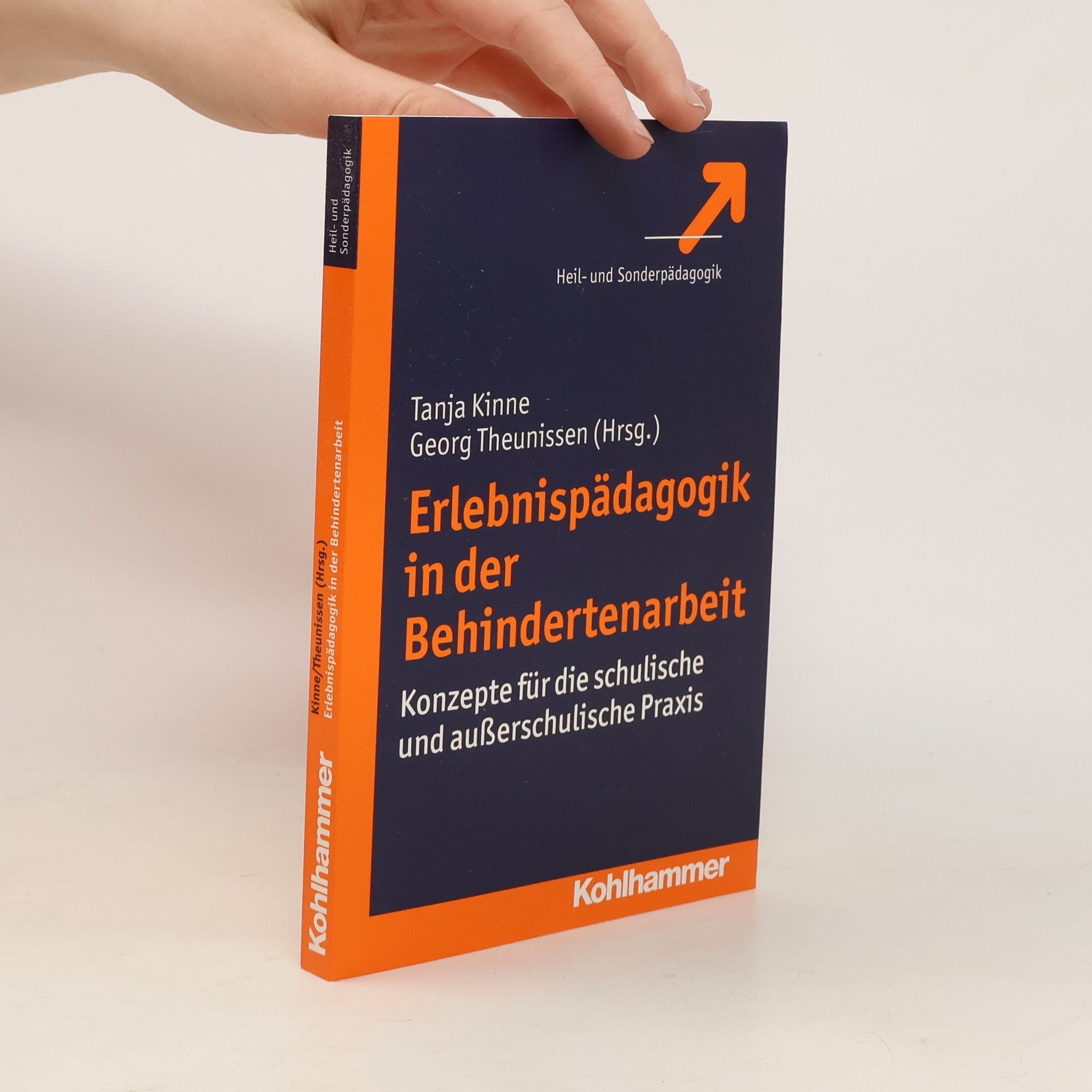

Erlebnispädagogik in der Behindertenarbeit

Konzepte für die schulische und außerschulische Praxis

- 168pages

- 6 heures de lecture

Erlebnispädagogik gilt heute als wichtiger Bestandteil ganzheitlicher Erziehungs- und Bildungskonzepte. Erlebnispädagogik ist subjektzentriert, gruppenbezogen und handlungsorientiert. Mit Hilfe von Gruppenerfahrungen in der Natur und in pädagogisch wenig erschlossenen Bereichen soll vor allem die Entwicklung sozialer Kompetenzen und psychischer Gesundheit unterstützt werden. Erlebnispädagogik findet inzwischen auch in der Heil- und Sonderpädagogik immer mehr Zuspruch. Zum ersten Mal bietet dieses Buch eine Zusammenschau wertvoller Anregungen aus unterschiedlichen heil- oder sonderpädagogischen Praxisfeldern. Alle Beiträge stammen aus der Praxis und liefern wertvolle Anregungen über die Möglichkeiten der Erlebnispädagogik mit unterschiedlichen Gruppen von behinderten Kindern und Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Praxisfeldern.