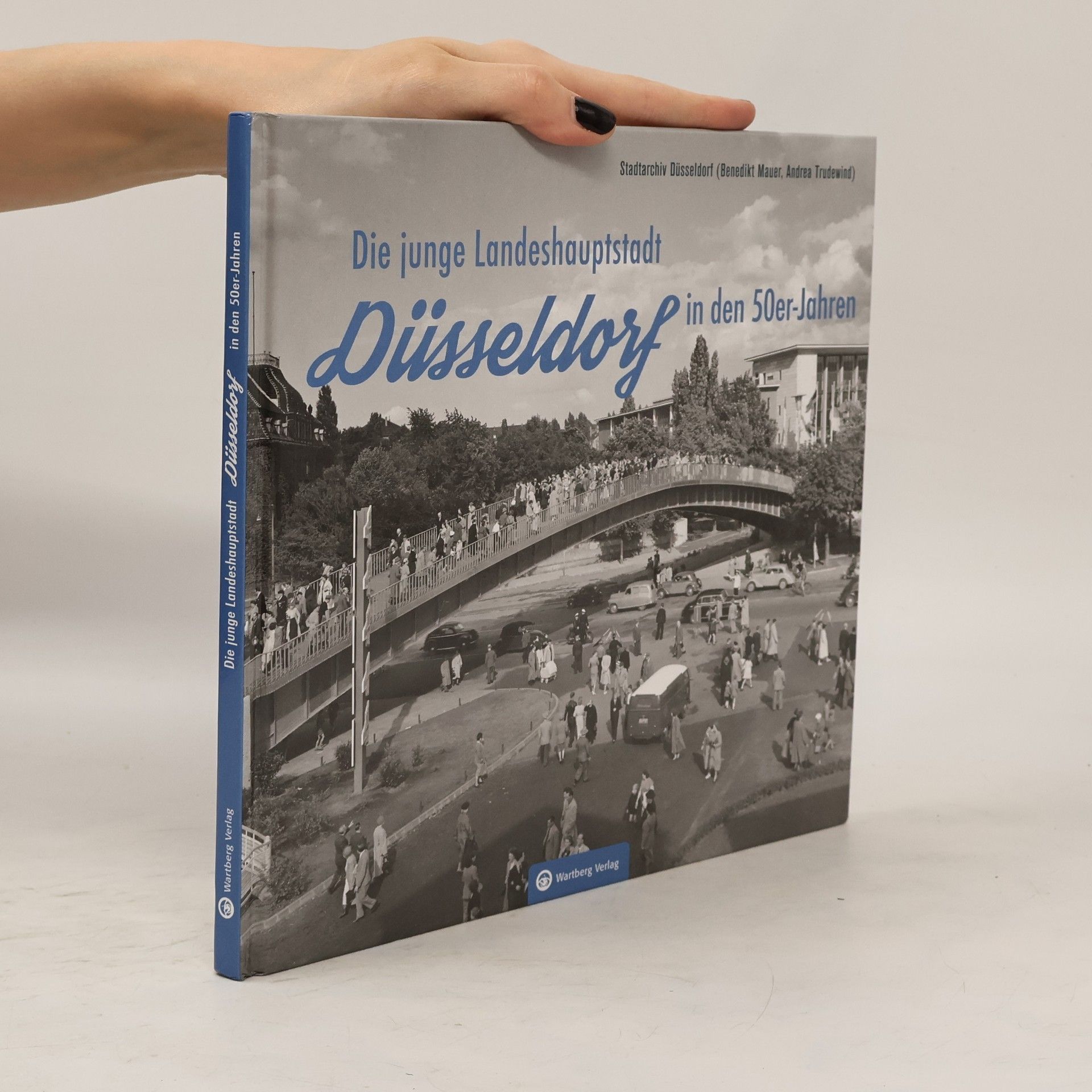

In den 1950er-Jahren erlebte Düsseldorf einen tiefgreifenden Wandel, geprägt von Wiederaufbau und wirtschaftlichem Aufschwung als neue Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Diese Zeit ist durch eine Vielzahl von Fotografien aus dem Stadtarchiv dokumentiert, die nicht nur den Wiederaufbau, sondern auch Freizeit, Kultur, Wirtschaft und das Brauchtum zeigen. Besonders betont wird die bedeutende Rolle des Rheins und die berühmte Königsallee, die in diesen Veränderungen eine zentrale Rolle spielt. Traditionen wurden dabei nicht vernachlässigt, was die Vielseitigkeit der Stadt unterstreicht.

Benedikt Mauer Livres

1 janvier 1969