Transformationen des Bildungsbegriffs

Zur Logik bildungstheoretischen Denkens

- 350pages

- 13 heures de lecture

Zur Logik bildungstheoretischen Denkens

Mit dem Titel „Innovativ Schule entwickeln“ wird die Dynamik im Bildungswesen hervorgehoben, die durch Modernisierungen angestoßen wurde, während weitere Entwicklungsschritte notwendig sind. Innovative Konzepte orientieren sich am lebenslangen Lernen und der aktiven Beteiligung aller Beteiligten. Die Beiträge beleuchten die Chancen für Schulen und das Bildungssystem und bieten sowohl theoretische als auch praktische Perspektiven. Im ersten Kapitel werden die Kompetenzen behandelt, die junge Menschen benötigen, um in der heutigen und zukünftigen Welt erfolgreich zu sein. Der zweite Abschnitt widmet sich der Professionalität und Professionalisierung im Lehrerberuf. Es wird betont, dass es kein einheitliches Modell der Schulentwicklung gibt, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, die im dritten Kapitel vorgestellt werden. Das folgende Kapitel thematisiert notwendige Veränderungsschritte und Weiterentwicklungen im Bildungssystem auf verschiedenen Ebenen des schulischen Lebens. Im Kapitel „Visionen“ streben die Autoren an, Schulen so zu gestalten, dass sie angemessen auf die Herausforderungen der Bildungsglobalisierung reagieren können.

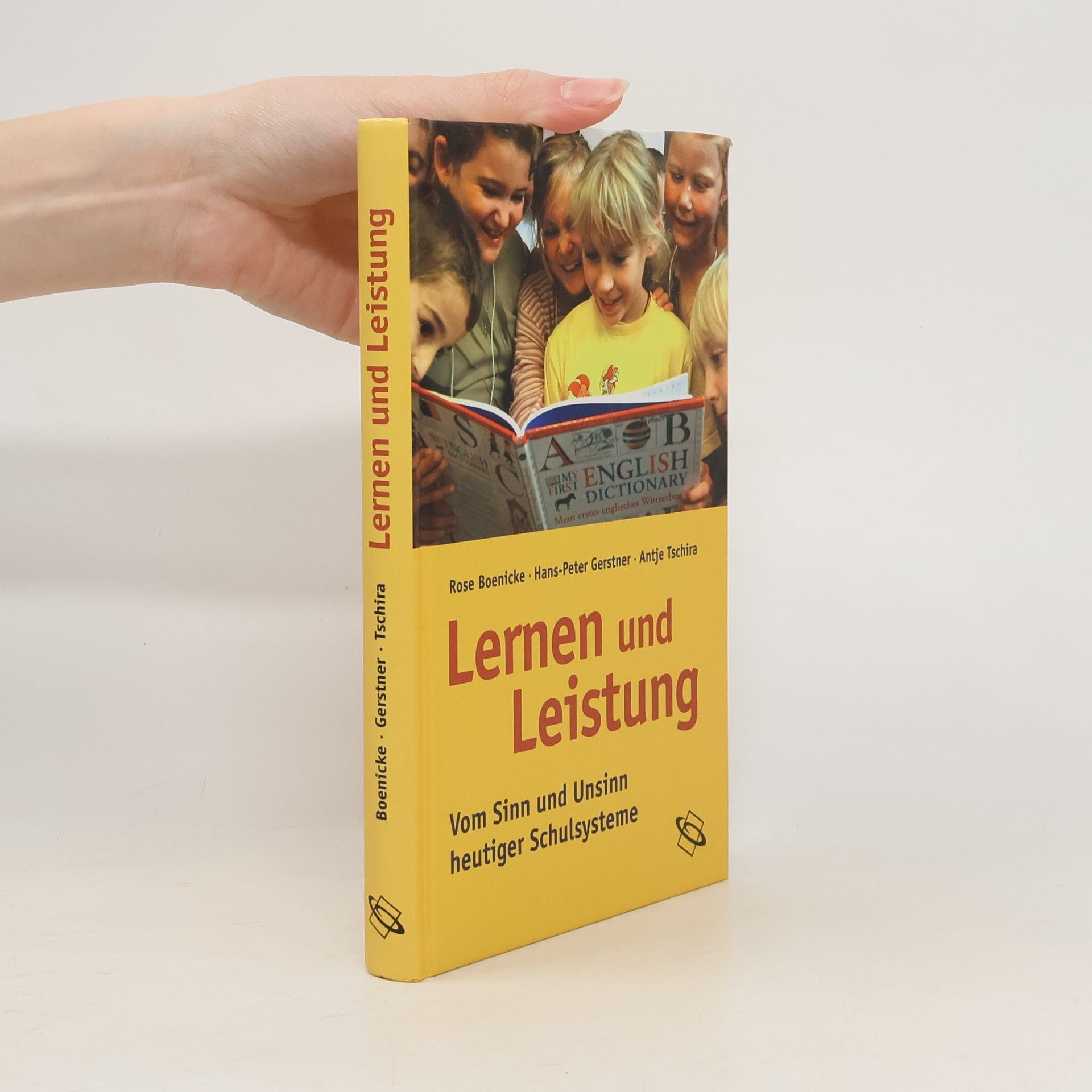

Erkenntnisse der pädagogischen Psychologie belegen: Die Lernbereitschaft ist bei allen Kindern anfänglich gegeben – eine Voraussetzung für ihre Erhaltung ist eine Entkoppelung von Lern- und Leistungssituationen. Diese Neubewertung wird kaum mitbedacht, wenn von den Ergebnissen der PISA-Studie die Rede ist: Vielmehr wird die Lösung des offenbar gewordenen deutschen Bildungsproblems in der Verstärkung von Druck, Drill und frühzeitiger Selektion gesucht. Das Buch diskutiert die Funktionen des schulischen Selektionsprinzips und zeigt Wege für einen konstruktiven Umgang mit einem veränderten Lern- und Leistungsbegriff.