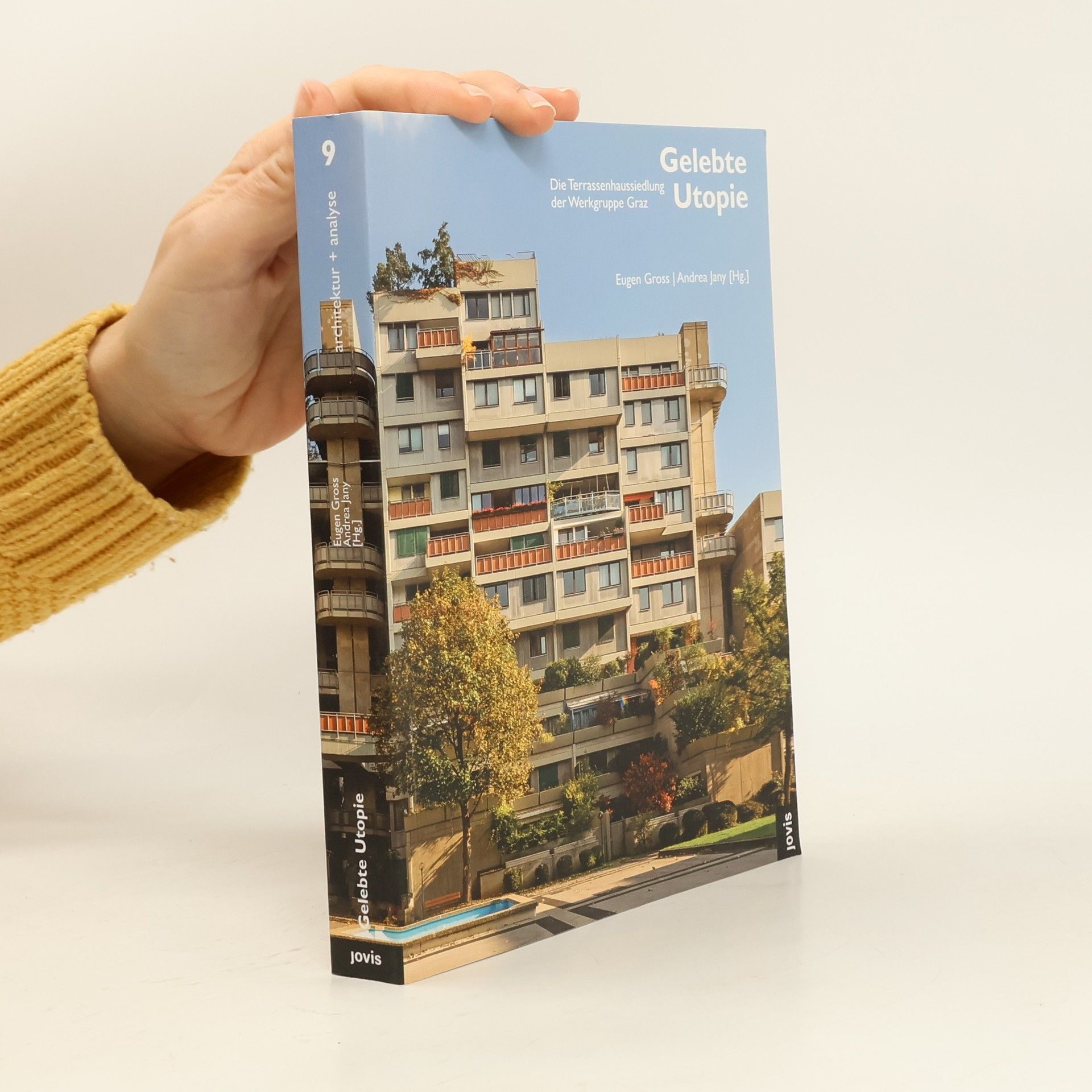

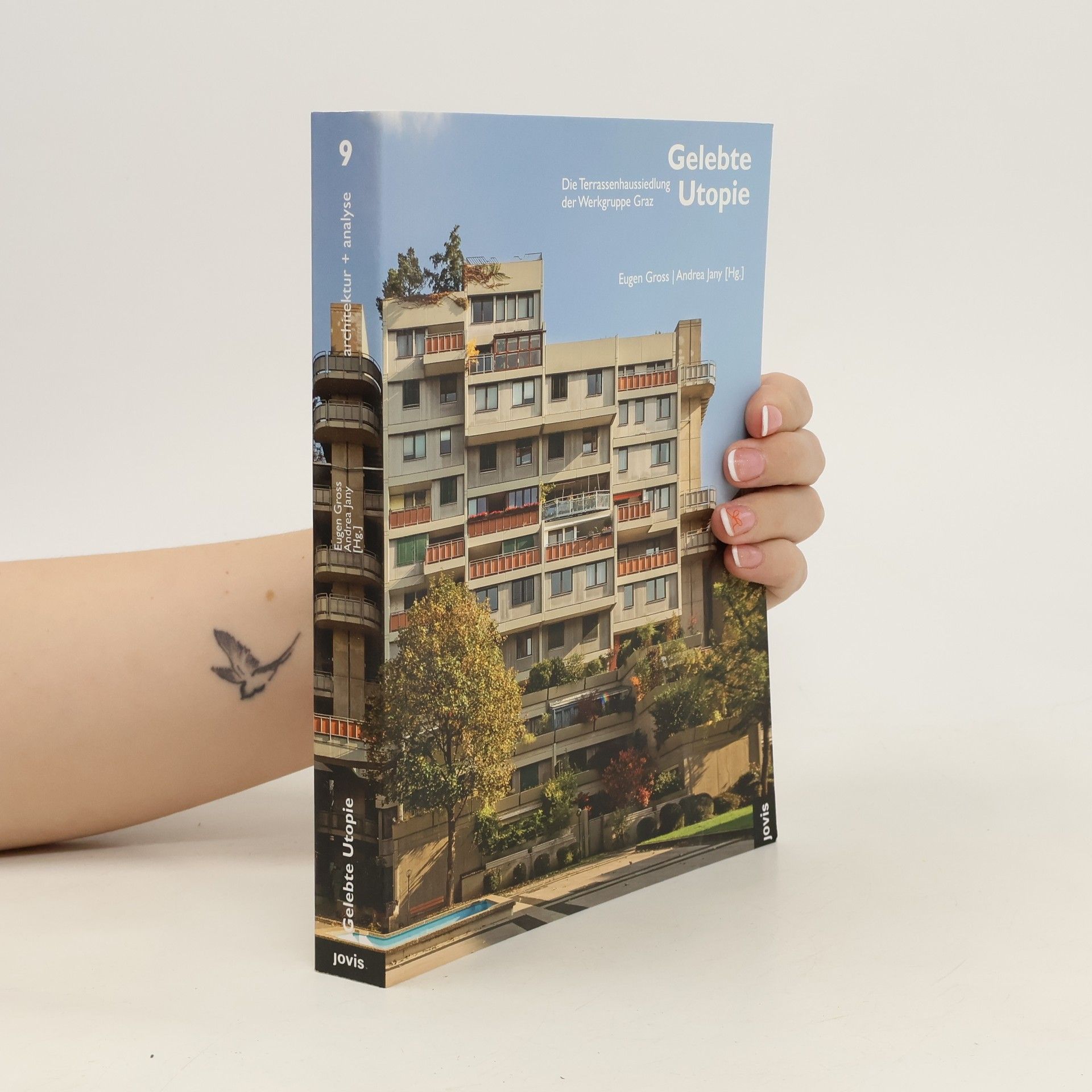

In einer Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs plante die Werkgruppe Graz im Jahre 1965 die Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter, die zwischen 1972 und 1978 gebaut wurde. Die Planer - Mitglieder der avantgardistischen Künstlervereinigung Forum Stadtpark - wandten sich gegen das verfestigte System des Wohnbaus, das von monotoner Gestaltung und Zersiedelung durch Einfamilienhäuser geprägt war. Sie vertraten den utopischen Anspruch einer Beteiligung der Bewohner*innen am Planungsprozess, der seine bauliche Entsprechung in einer strukturalistischen Grundstruktur mit anpassbaren Wohneinheiten findet. Internationale Anerkennung erlangte die Siedlung, die sich in vier terrassierten Blöcken aus Sichtbeton am Grazer Stadtrand erhebt, durch ihre brutalistische und skulpturale Erscheinung.Gelebte Utopie liefert erstmals eine Sammlung von architekturhistorischen und -kritischen Texten über die Siedlung, gibt Einblicke in die Lebenswelten der Bewohner*innen und ist angereichert mit künstlerischen Projekten

Eugen Gross Livres

Gelebte Utopie

Die Terrassenhaussiedlung der Werkgruppe Graz

In einer Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs plante die Werkgruppe Graz im Jahre 1965 die Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter, die zwischen 1972 und 1978 gebaut wurde. Die Planer - Mitglieder der avantgardistischen Künstlervereinigung Forum Stadtpark - wandten sich gegen das verfestigte System des Wohnbaus, das von monotoner Gestaltung und Zersiedelung durch Einfamilienhäuser geprägt war. Sie vertraten den utopischen Anspruch einer Beteiligung der Bewohner*innen am Planungsprozess, der seine bauliche Entsprechung in einer strukturalistischen Grundstruktur mit anpassbaren Wohneinheiten fand. Internationale Anerkennung erlangte die Siedlung, die sich in vier terrassierten Blöcken aus Sichtbeton am Grazer Stadtrand erhebt, durch ihre brutalistische und skulpturale Erscheinung. Gelebte Utopie liefert erstmals eine Sammlung von architekturhistorischen und -kritischen Texten über die Siedlung, gibt Einblicke in die Lebenswelten der Bewohner*innen und ist angereichert mit künstlerischen Projekten.

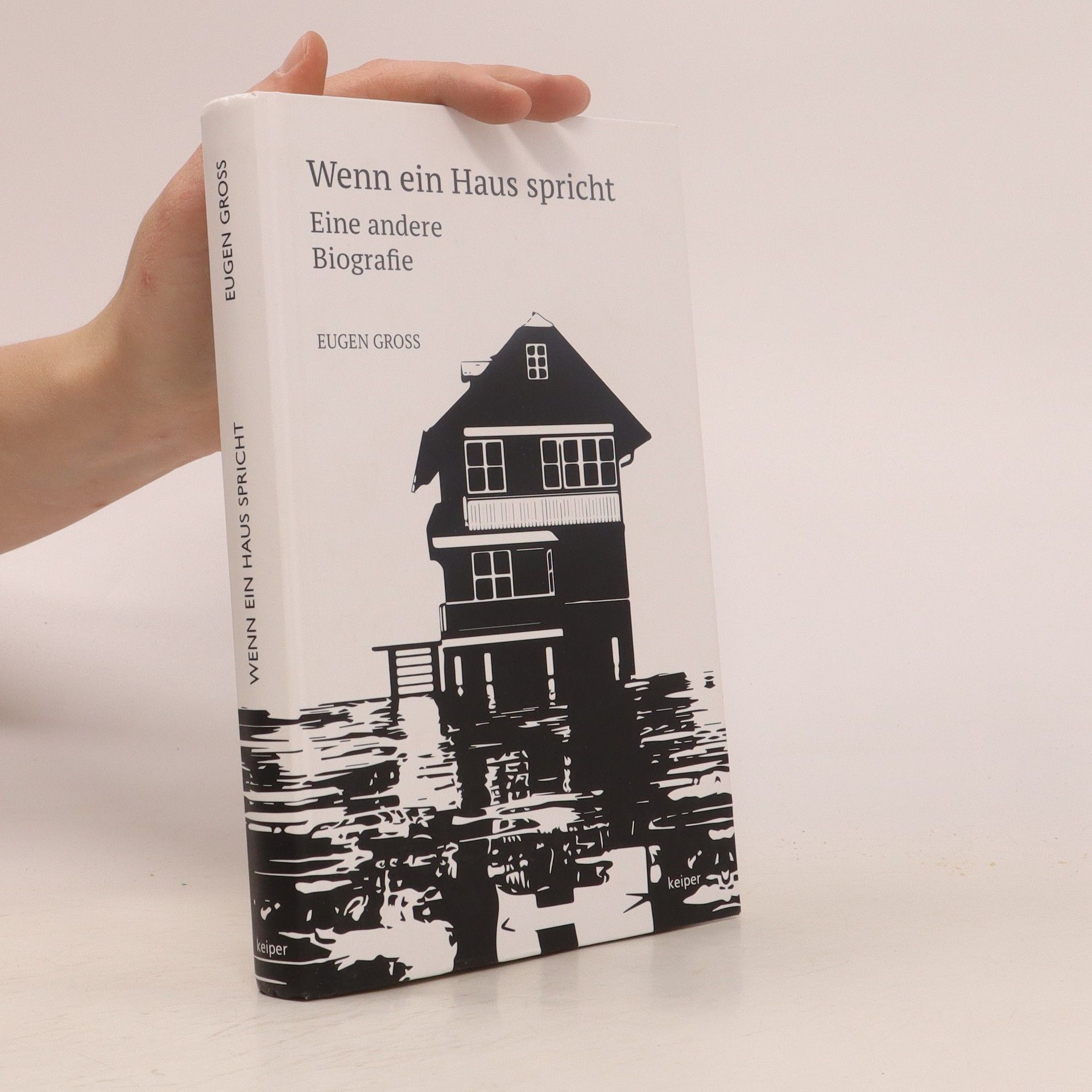

Maria macht sich in Begleitung von Andreas auf den Weg in ihr altes Fischerhaus am Ossiacher See, in dem ihre weitverzweigte Familie alljährlich den Sommer verbringt. Die alten Hüttenbücher erzählen eine Geschichte, bei der sich das Verschwinden eines Fischers wie ein verschlungenes Netz über das reale Geschehen biografischer Fundstücke legt. Der Architekt und die Ballettlehrerin, die überzeugt sind, dass alles Hand und Fuß haben muss, versuchen die Codes zu entziffern, die das Geheimnis des Hauses seit 100 Jahren ausmachen. Sie glauben, es im Geist des Ahnvaters GIACOMO zu finden, der dem Haus sein Überleben in aller Ursprünglichkeit bis heute bewahrt hat.