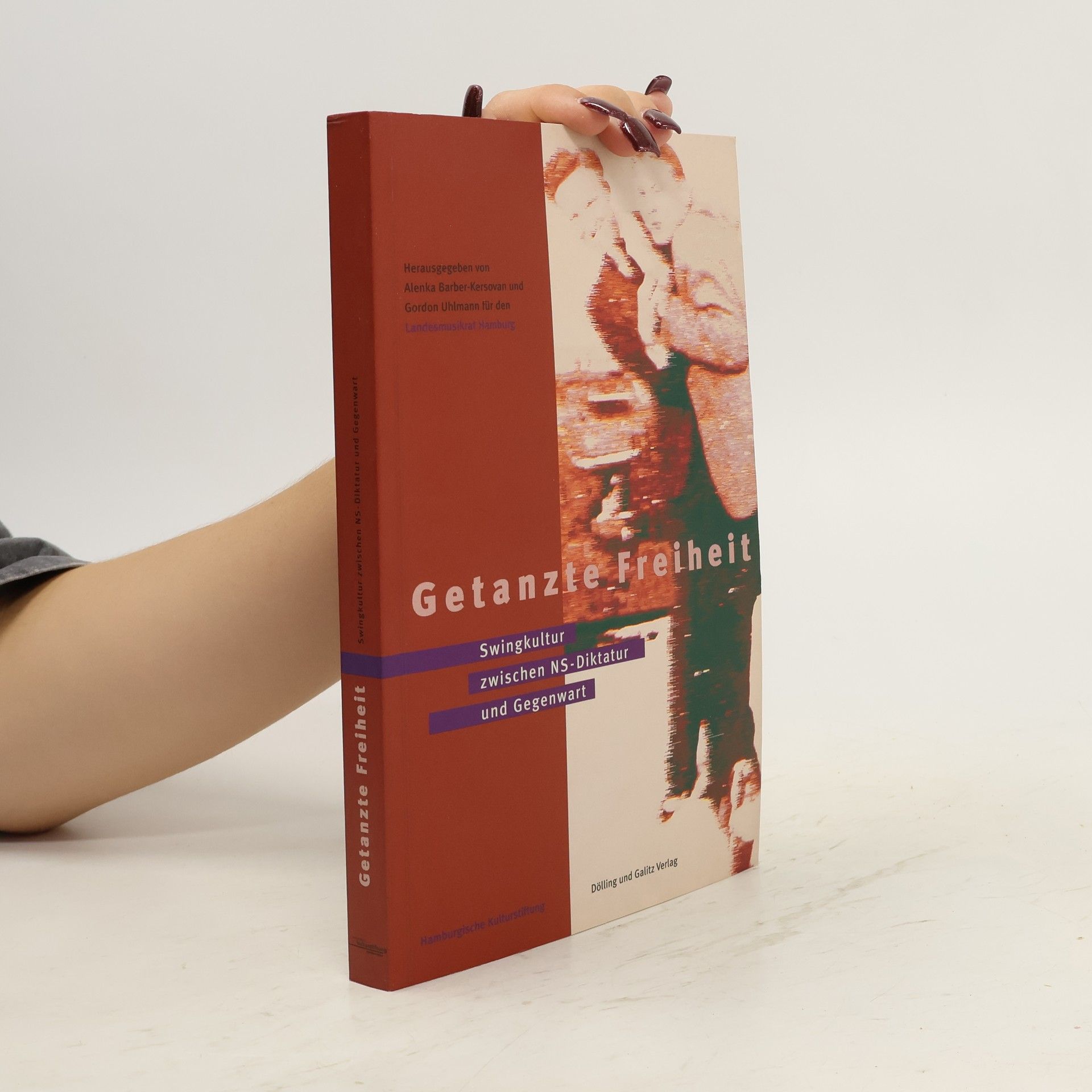

Die Hamburger 'Swing-Jugend' ist fast schon ein Mythos. Sie waren die erste wirklich moderne Jugendkultur, die sich mit ihrem eigenwilligen Auftreten, dem dandyhaften Erscheinungsbild, besonders aber mit ihrer Begeisterung für angloamerikanische Swingmusik gegen Vereinnahmungen durch die Nazis sperrte. Im März 1940 kam es im Curiohaus zu dem denkwürdigen Einsatz der Gestapo gegen die 'Swing-Heinis' und 'Swing-Girls'. In dem aus einem Symposion hervorgegangenen Band, der die Hamburger Swingkultur in den Kontext gesellschaftlicher und kulturpolitischer Entwicklung stellt, wird erstmals ein Bogen gespannt von der Nazizeit über die Zeit nach 1945, als der Swing mit dem Jazz einherging und von den Alliierten zur 're-education' herangezogen wurde, bis in die heutigen Tage des insbesondere in Hamburg und Berlin stark vertretenen Swing-Revival. Einige Zeitzeugen erzählen ihre Lebensgeschichten und berichten von ihren Erfahrungen, wobei insbesondere die bislang kaum berücksichtigte Perspektive junger swingbegeisterter Frauen zu Worte kommt.

Alenka Barber Kersovan Livres