Kay Ehling Livres

Das Zeitalter Diokletians und Konstantins

Bilanz und Perspektiven der Forschung. Festschrift für Alexander Demandt

- 358pages

- 13 heures de lecture

Diokletian, der letzte Christenverfolger, und Konstantin, der Begründer des christlichen römischen Staates, sind seit langem Gegenstand intensiver althistorischer Forschung. Ihre politischen und religiösen Ziele werden immer wieder neu interpretiert, was zu Kontroversen führt. Der Band zeigt, wie weit die Forschung von einvernehmlichen Ergebnissen entfernt ist, und eröffnet Perspektiven für die zukünftige Forschung. Die Krisenzeit des späten 3. und frühen 4. Jahrhunderts n. Chr. ist entscheidend für die Geschichte des Römischen Reiches, wobei Diokletian und Konstantin eine besondere Rolle spielen. Konstantins prochristliche Religionspolitik steht in klarem Gegensatz zur seines Vorgängers. Die politischen und persönlich-religiösen Motive, die die beiden Kaiser zum Handeln bewegten, sowie die Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf Staat und Gesellschaft sind umstritten. Der Band zielt darauf ab, auf verschiedenen Forschungsfeldern zur Spätantike Bilanz zu ziehen, kritisch mit den bisherigen Ansätzen umzugehen und neue Perspektiven zu entwickeln. Die zwölf Beiträge behandeln zentrale Aspekte der Religions- und politischen Geschichte, basierend auf literarischen, epigraphischen und numismatischen Quellen. Im Fokus stehen die Tetrarchie unter Diokletian, Konstantins Religionspolitik und die Folgen der "konstantinischen Wende" für die Spätantike bis zu Kaiser Justinian.

Philipp Veit

Ein katholischer Mendelssohn und nazarenischer Maler. Eine Biographie

- 304pages

- 11 heures de lecture

Die deutschen Nazarener waren die »jungen Wilden« ihrer Zeit. Viele von ihnen, auch Philipp Veit (1793–1877), hatten das Akademiestudium abgebrochen, beseelt von dem Wunsch, die um 1800 in eine Krise geratene Malerei in Deutschland zu erneuern. Dafür ging er nach Rom und schloss sich dem Lukasbund um Friedrich Overbeck an, in dem sich christlich orientierte Maler zusammenfanden. Diese Künstler lehnten das für sie in Michelangelo verkörperte ‚Neuheidentum‘ ab und besannen sich auf die Malerei bis Raffael, in dessen Nachfolge sie sich stellten. Die Nazarener und mit ihnen Veit wollten nicht Kunstgemälde schaffen wie ihre Vorgänger, sondern wieder heilige, wundertätige Bilder malen. Veit war Enkel des jüdischen Aufklärers Moses Mendelssohn und Vetter von Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdy. 1810 ließ er sich katholisch taufen, kämpfte 1813/14 in den Befreiungskriegen und siedelte 1815 nach Rom über. Ab 1830 wirkte er in Frankfurt/Main als Direktor der Städel‘schen Kunstsammlung und Professor für Malerei. 1853 ging er nach Mainz, malte den Dom aus und starb als Ehrenbürger der Stadt.

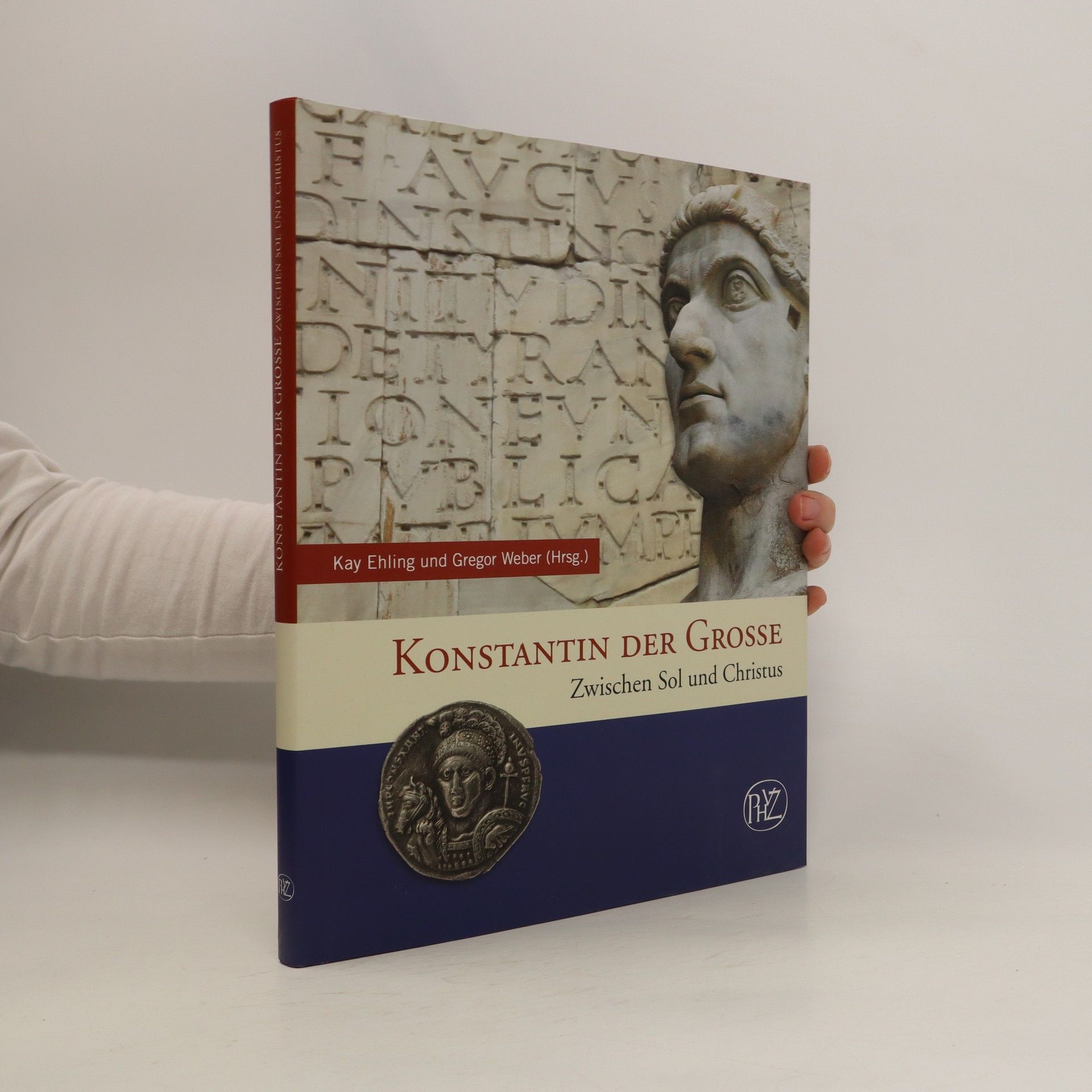

Konstantin der Große

- 143pages

- 6 heures de lecture

Der im Zeichen Christi errungene Sieg Konstantins des Großen über seinen Gegenspieler Maxentius markiert ein zentrales Datum der Weltgeschichte. Wenngleich der Kaiser in Christus wohl nur eine andere Erscheinungsform des römischen Sonnengottes Sol invictus gesehen hat, legte er mit seiner Entscheidung zur Förderung der christlichen Religion und Kirche die Grundlagen für die nächsten Jahrhunderte weströmischer und byzantinischer Geschichte. Unter Berücksichtigung des historischen Kontextes stellt der vorliegende Band Konstantins politische und religiöse Entwicklung vom Krieger im Namen Christi zum christusgleichen Alleinherrscher des Imperium Romanum aus unterschiedlichen Perspektiven dar.

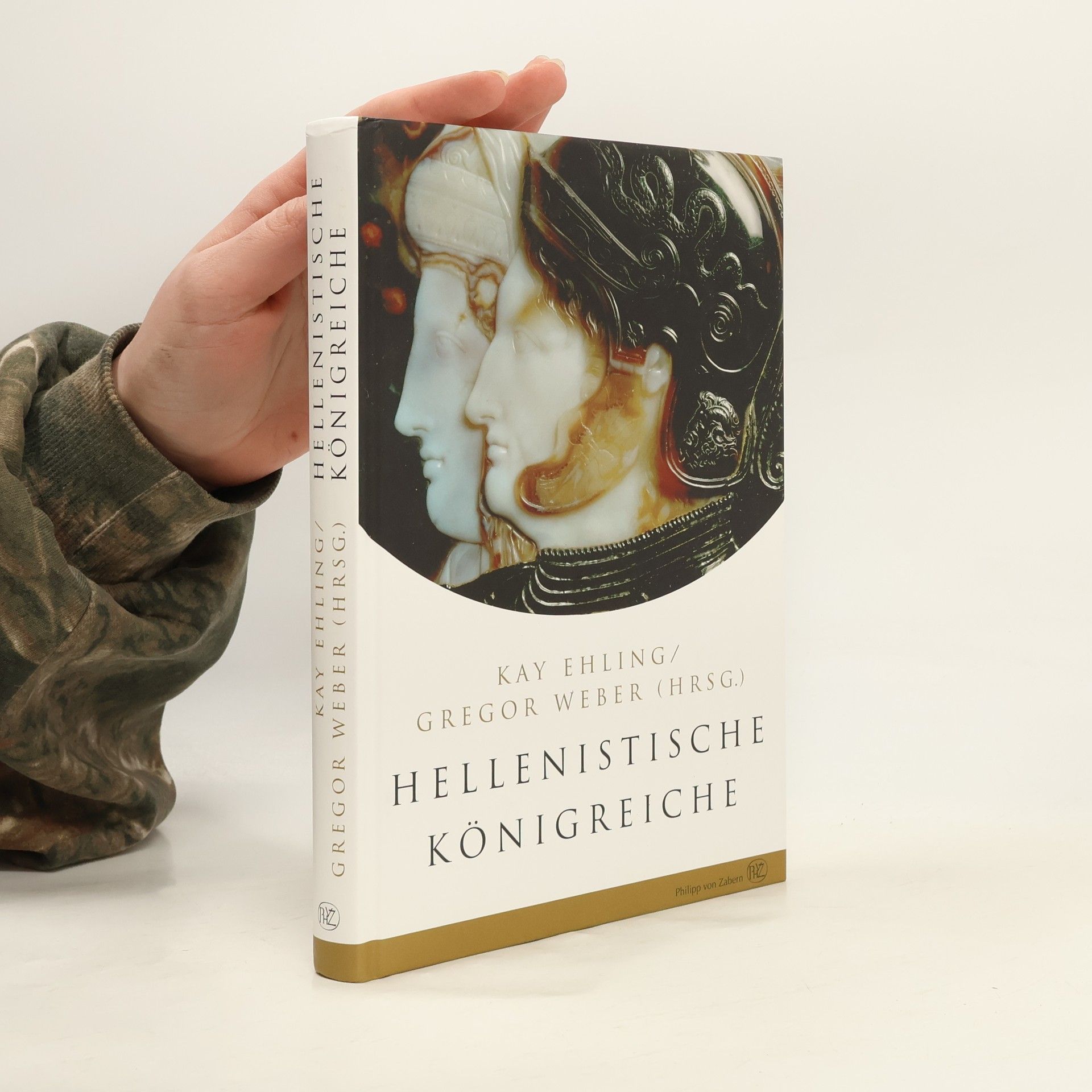

Hellenistische Königreiche

- 191pages

- 7 heures de lecture

Die Epoche des Hellenismus ist vor allem durch eine Neuerung gekennzeichnet, die sich als ungemein folgenreich erweisen sollte: die Monarchien. Die Herrscher mussten nicht nur auf die Sicherung des Territoriums mit militärischen Mitteln bedacht sein, sondern widmeten sich auch der Dynastiebildung und pflegten verschiedene Formen der herrscherlichen Selbstdarstellung. Der Band verbindet in origineller Weise drei verschiedene thematische Aspekte: Zum einen werden die wichtigen Dynastien und Herrschaftsbereiche präsentiert, und zwar nicht nur die großen und bekannten, sondern auch Randgebiete und Sonderfälle wie Sparta, Judäa und Syrakus. Zum anderen werden einige signifikante Einzelpersönlichkeiten herausgegriffen und in ihrem Agieren auf der Folie der jeweiligen Dynastie eigens gewürdigt. Schließlich sind mit der Monarchie herausragende Monumente, Einzelzeugnisse und typische Quellengattungen verbunden, die vorgestellt werden.