Der Puschnig glaubt, dass es ausreicht, einfach lieb zu sein, um akzeptiert zu werden.

Walter Fanta Livres

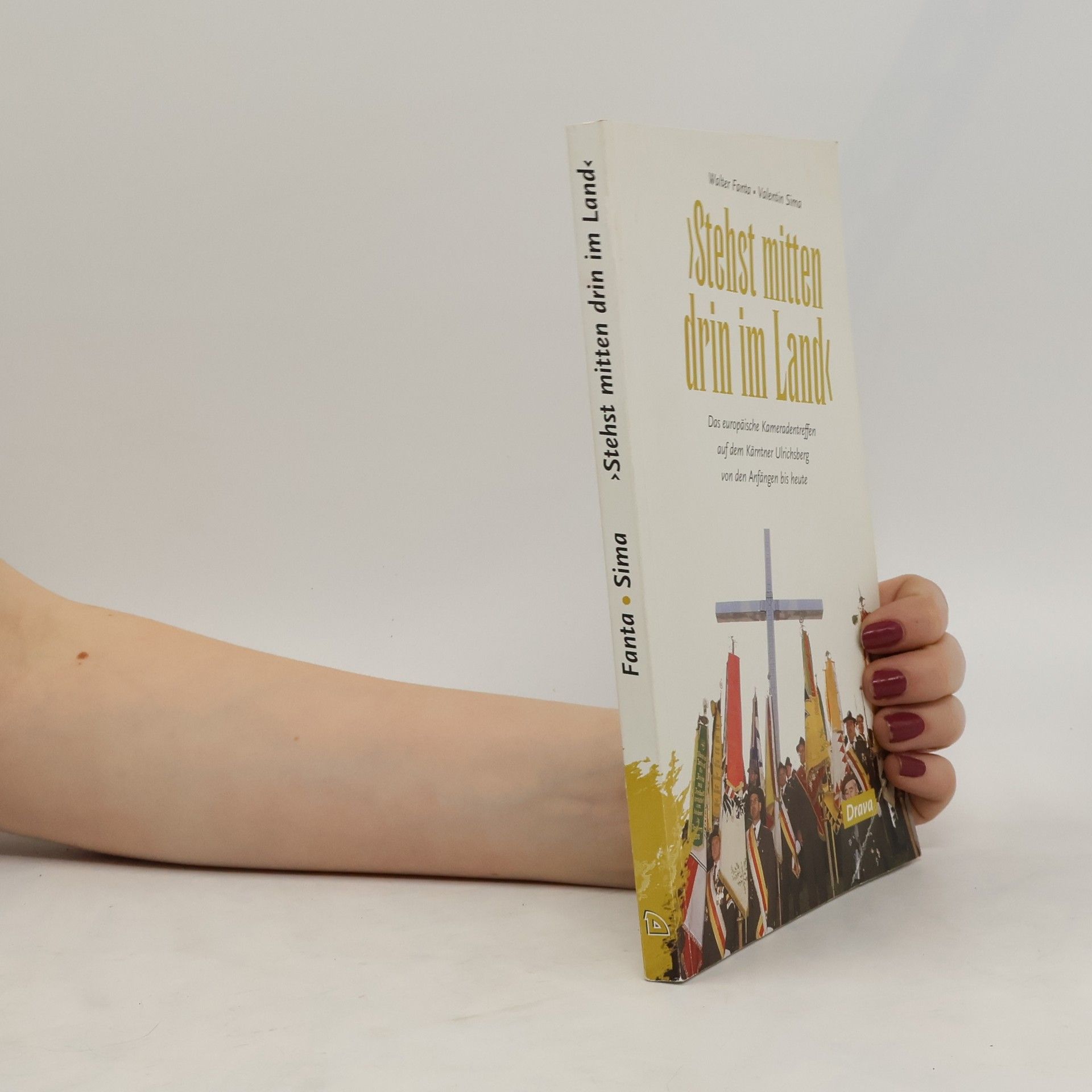

Seit 1959 findet am Ulrichsberg nördlich von Klagenfurt am ersten Oktobersonntag eine Gedenkfeier für die Opfer des Zweiten Weltkriegs statt. Aus Kärntner Sicht wird dies als europäische Friedensfeier mit politischer und kirchlicher Prominenz betrachtet, während ausländische Medien das Ereignis als Treffen von ehemaligen SS-Anhängern und europäischen Rechtsextremisten charakterisieren. Das Buch ist ein Teilergebnis der Kärntner Forschungsinitiative zur nationalen Frage, die von 1998 bis 2003 am Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung durchgeführt wurde. Es erschien 2004 als Teil einer fünfbändigen Reihe. Walter Fanta, Germanist und Historiker, untersucht die Ulrichsbergfeiern von 1959 bis 2002, analysiert die Gedenkorte, den Mythos und die Inszenierung der Feiern semiotisch. Er beleuchtet die Gedenkreden, deren öffentliche Resonanz und die Berichterstattung in den Kärntner Medien. Durch diesen diskursanalytischen Ansatz werden die offenen und verschlüsselten Botschaften des Treffens herausgearbeitet, was zeigt, wer in das selektive Gedenken einbezogen wird und wer nicht. Valentin Sima ergänzt die Analyse mit einem Blick auf personelle Verbindungen und die politischen Hintergründe der Ulrichsberggemeinschaft. Gemeinsam bieten die Autoren eine differenzierte Betrachtung des Phänomens Ulrichsberg und seiner komplexen Verknüpfung mit der Kärntner Zeitgeschichte.