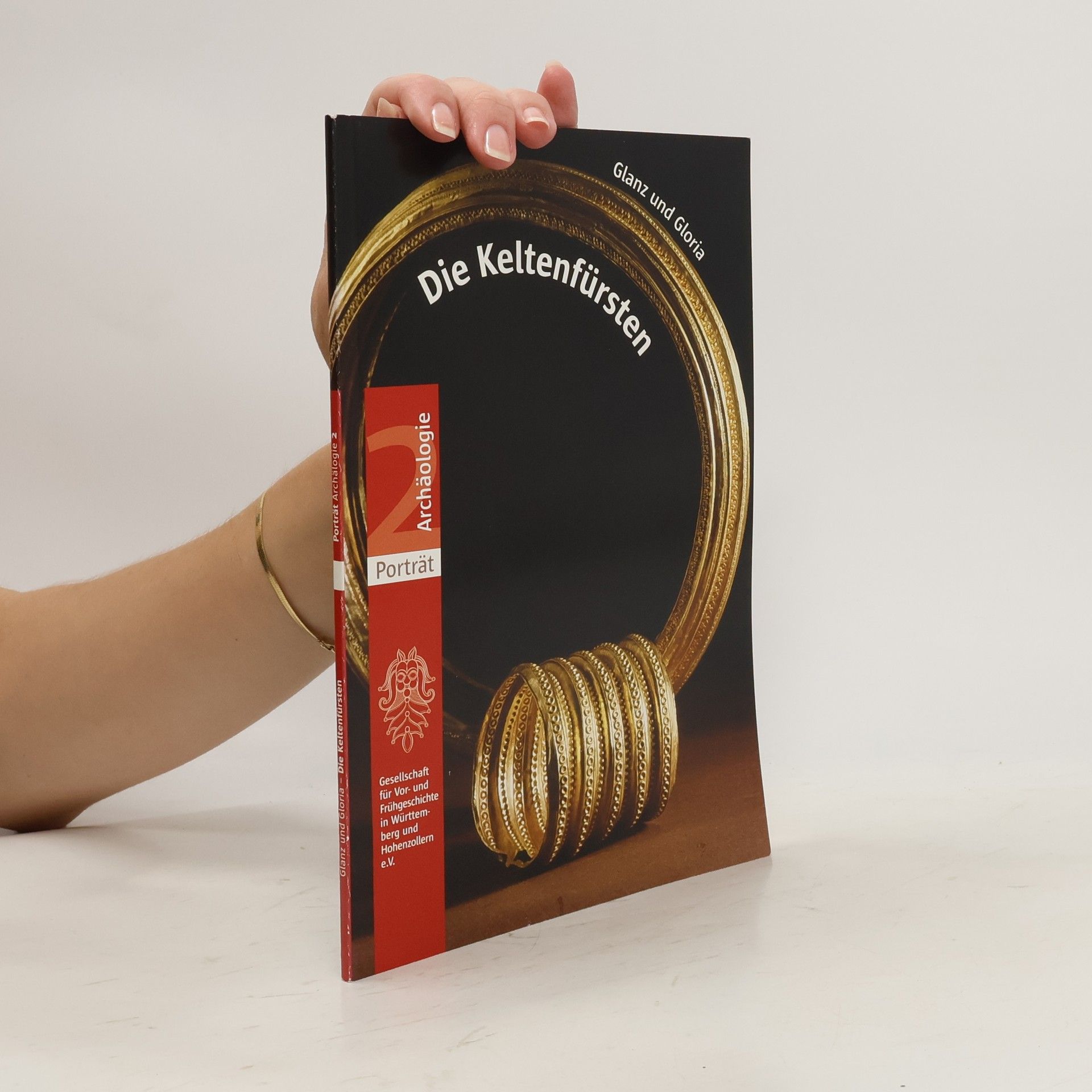

Als oppida bezeichnete Julius Caesar die politischen und wirtschaftlichen Zentren der Kelten in Gallien. Der Begriff steht heute in der Archäologie für mächtige, befestigte Siedlungen der späten Eisenzeit (2.–1. Jahrhundert v. Chr.), die als die frühesten Städte nördlich der Alpen gelten. Dass es jedoch bereits vor der Blütezeit der Oppida Ansätze zur Urbanisierung gab, ist nur einer der spannenden Einblicke, die der vorliegende Band eröffnet. Die Zusammenschau zu den Städten der Kelten reicht vom früheisenzeitlichen Zentrum auf der Heuneburg über Großsiedlungen in Südfrankreich und die berühmten Stätten des gallischen Kriegs in Burgund bis zur Vorstellung neuer, spektakulärer Grabungsergebnisse aus der Schweiz und Süddeutschland sowie den keltischen Zentren in Böhmen. Der Band basiert auf einem Kolloquium, bei dem 2019 in Grabenstetten – inmitten des Oppidums Heidengraben – einem breiten Publikum aktuelle Forschungsergebnisse zu den städtischen Zentren der Kelten präsentiert wurden.

Jörg Bofinger Livres

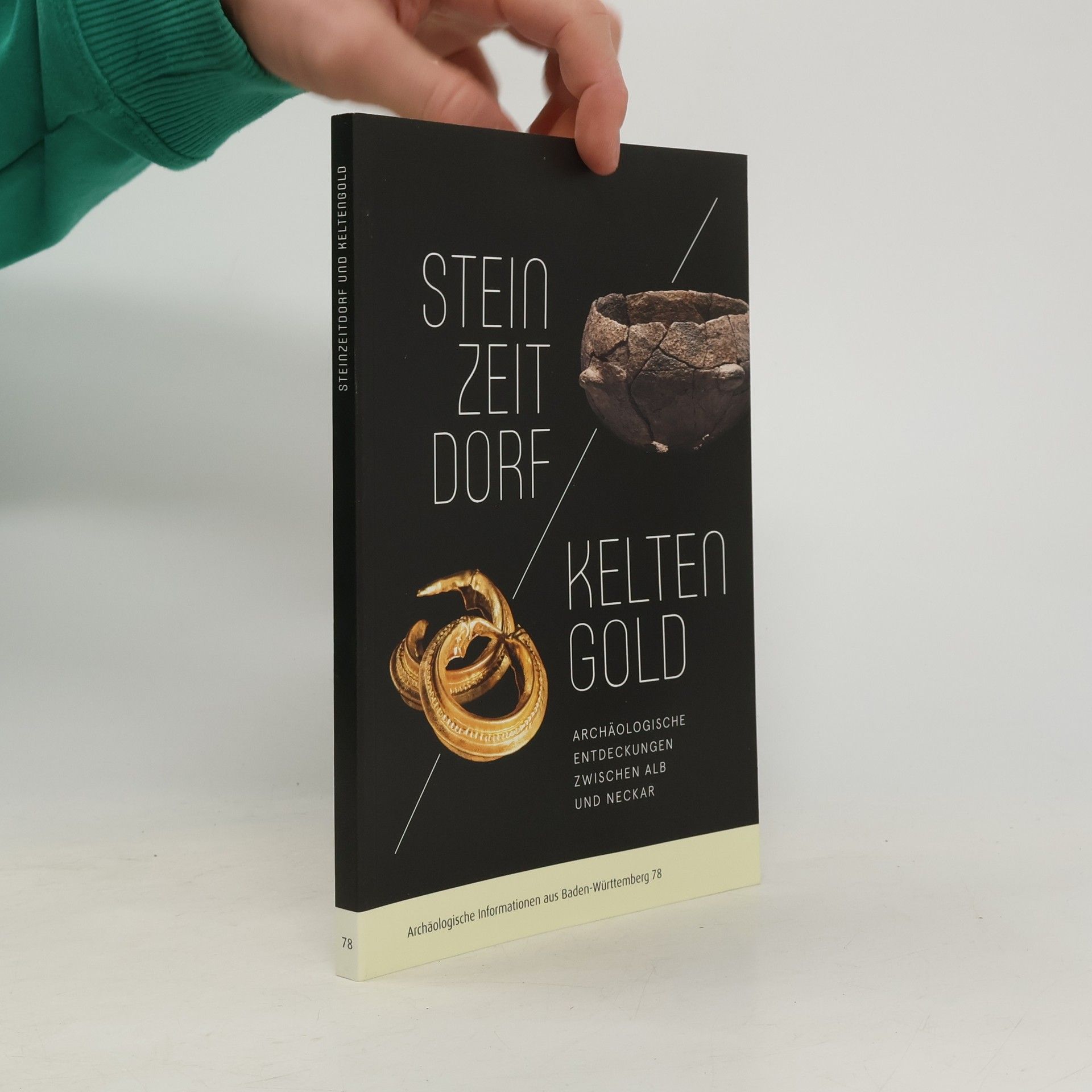

Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg - 78: Steinzeitdorf und Keltengold

Archäologische Entdeckungen zwischen Alb und Neckar

- 134pages

- 5 heures de lecture

Am „Hegelsberg“ südwestlich der Stadt Kirchheim unter Teck wurden zwischen Sommer 2014 und Frühherbst 2015 die Reste eines jungsteinzeitlichen Dorfes ausgegraben. Die Ausgrabung erfolgte anlässlich des Erschließung eines Gewerbegebietes und wurde unter Einsatz modernster Methoden archäologischer Feldforschung durchgeführt. Eine Überraschung ergab sich kurz vor Abschluss der Geländearbeiten, als das Grab einer Frau mit Goldbeigaben aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. aufgedeckt werden konnte. Der Band gibt einen Einblick in die Ergebnisse der Grabung und die noch laufende Auswertung. Ergänzt werden die Beiträge zur Ausgrabung durch die Darstellung wichtiger Vergleichsbefunde und -funde sowie übergeordneter thematischer Zusammenhänge.