Mit knapp 500 abgebildeten Plakaten und deren kulturgeschichtlichen Einordnungen stellt das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum exemplarisch seine umfangreiche Plakatsammlung vor. Sie umfasst schwerpunktmäßig Werbung und politische Propaganda des 20. Jahrhunderts. Es sind beredte Bilddokumente der wechselvollen Lokal- und Nationalgeschichte von der Kaiserzeit über Weltkriege und Revolution bis zur bundesdeutschen Politik der Gegenwart. Die kommerziellen Werbeplakate dieser Epoche geben Einblick in Warenwelten, Marketing und konsumgesellschaftliche Entwicklungen, während die ikonischen Fremdenverkehrsplakate mit ihren Sehnsuchtsmotiven die tourismuswirtschaftlichen Strategien des letzten Jahrhunderts beleuchten. Plakate sind die Massenmedien des öffentlichen Raumes, sie sind die ?Kunst der Straße? und arbeiten mit einer eigenen Ästhetik und Ikonografie, die sich kulturell verankerter Bilder bedient. Sie fangen zeitgeistige Strömungen und Befindlichkeiten ein und visualisieren, transportieren und transformieren diese in ihren meist suggestiven Bild-Text-Botschaften. So sind sie auch eindringliche Dokumente der Medien-, Kommunikations- und der Kunstgeschichte.00Exhibition: Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum, Kiel. Germany (18.06. - 07.11.2021)

Doris Tillmann Livres

Über 3000 Menschen verloren in Kiel während des Zweiten Weltkriegs durch Luftangriffe ihr Leben, 75 % des Gebäudebestandes wurde zertört oder beschädigt und 167.000 Menschen waren obdachlos geworden. 75 Jahre nach Kriegsende zeichnet diese Publikation mit Texten von elf Autoren und Autorinnen sowie zahlreichen historischen Fotos und Plakaten die Geschehnisse Sie dokumentiert, wie die Luftangriffe und die Vernichtung von Menschenleben, von Wohnraum, Infrastruktur, Kultur- und Wirtschaftsgut den Alltag und das städtische Gemeinwesen immer stärker veränderten und wie das Leben unter Angst und Entbehrungen organisiert wurde. Die Zivilbevölkerung an der "Heimatfront" war wichtiger Bestandteil der militärischen Produktion und Logistik, so d Kiel als bedeutender Rüstungs- und Marinestandort zum Ziel miver alliierter Bombenangriffe wurde, denen Bunker und Luftschutzmaßnahmen nicht standhalten konnten. Der NS-Machtapparat, der die Kriegssituation zu verantworten hatte, bestimmte mit seiner Ideologie und Propaganda auch das persönliche Erleben sowie die mentale Verarbeitung der Kriegsereignisse. Das Buch beft sich auch mit der Frage, welchen Platz der Luftkrieg angesichts der beispiellosen NS-Verbrechen in der städtischen Erinnerungskultur annimmt.

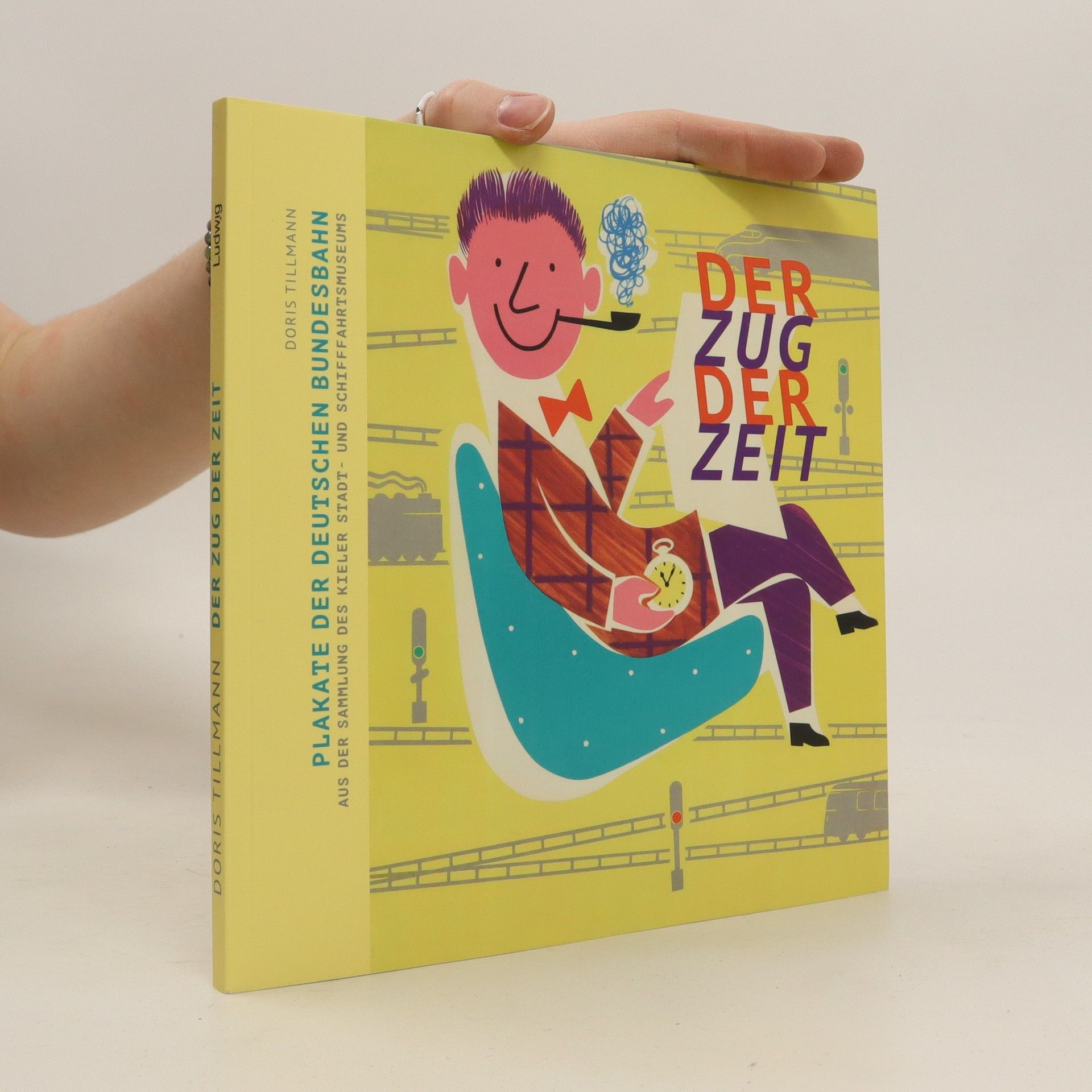

Der Zug der Zeit

Plakate der Deutschen Bundesbahn aus der Sammlung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums

Die Plakate der Deutschen Bundesbahn gehören zu den Glanzstücken deutscher Werbegrafik der Nachkriegszeit: In knapper Bildsprache und eingängigen Texten beschwören sie das sorglose Reiseglück und die heile Urlaubswelt des Wirtschaftswunders. Als die Bahn Anfang der 1960er Jahre den Konkurrenzkampf mit dem Auto aufnehmen musste, versprach ihre Werbung den Kunden mehr Komfort und »garantiert grüne Welle«. Ein modernes Marketing brach im Jahr 1966 das biedere Image der Eisenbahn mit der durchschlagenden Kampagne »Alle reden vom Wetter. Wir nicht« auf. »InterRail« und »rosarote Zeiten« folgten als zielgruppengerechte Rabattaktionen im harten Kampf um Marktanteile in Tourismus und Verkehrswesen. Das Buch präsentiert mit knapp 100 prägnanten Bahnplakaten in hervorragender künstlerischer Gestaltung einen der attraktivsten Sammlungsbestände des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums. Sie sind zugleich historische Zeugnisse und Spiegel von Befindlichkeiten, Wertvorstellungen und Bedürfnissen der Konsumgesellschaft in der Nachkriegszeit. Ihre allgegenwärtigen und bis heute eingängigen Slogans haben sich tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben. Nicht zuletzt geben die Werbeplakate der Deutschen Bundesbahn Einblick in das Handeln eines der größten Unternehmen der Bundesrepublik, das als Staatsbetrieb die nationale Verkehrspolitik umsetzte.

Landfrauen in Schleswig-Holstein

- 176pages

- 7 heures de lecture

Doris Tillmann, seit Jahren wissenschaftliche Begleiterin der Landfrauen- und Dorfentwicklung in Schleswig-Holstein im 20. Jahrhundert, hat gemeinsam mit Zeitzeuginnen herausgearbeitet, wie Leben und Arbeit der Landfrauen in der Zeit zwischen 1930 und 1950 wirklich aussahen: bei permanent schlechter werdender Versorgungslage mußte immer mehr Arbeit bewältigt werden, die Arbeitstage waren lang und anstrengend, bis am Kriegsende auch die Wirtschaft auf den heimischen Höfen nur noch durch geschickte Improvisation und höchsten Arbeitseinsatz bewältigt werden konnte. Die Zeit der Inflation und des Verfalls der Weimarer Zeit, dann die ideelle Überhöhung der Landfrauen in den Jahren des Nationalsozialismus und danach die Wiederaufbauphase, in der ungezählte Heimatvertriebene mitversorgt werden mußten, gehören zu den schwierigsten Jahren in der Geschichte der Landbevölkerung – genau wie bei den Menschen in den Städten. Dabei klaffen die öffentliche, vielfach von Propaganda abhängige Sicht auf die Leistungen der Landfrauen in dieser Zeit und deren Lebens- und Arbeitswirklichkeit weit auseinander. Illustriert mit über 100 zeitgenössischen Fotos stellt dieses Buch die vielfältigen Aspekte der Land- und Hauswirtschaft sowie der regionalen Zeitgeschichte von den späten 1920er Jahren bis in die 1950er Jahre dar.