Der erste Teil des Bandes untersucht die Darstellung von Religion in zeitgenössischen Filmen, beginnend mit den "Zehn Geboten" und deren Neuinterpretationen in Werken wie "The Beach" und "Harry Potter". Es werden zentrale Themen wie Opfer, Identität und die Rolle von künstlichen sowie natürlichen Intelligenzen in Filmen wie "Planet der Affen" und "Ex Machina" behandelt. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Digitalisierung und Mechanisierung auf das zukünftige Menschenbild und die gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich daraus ergeben.

Inge Kirsner Livres

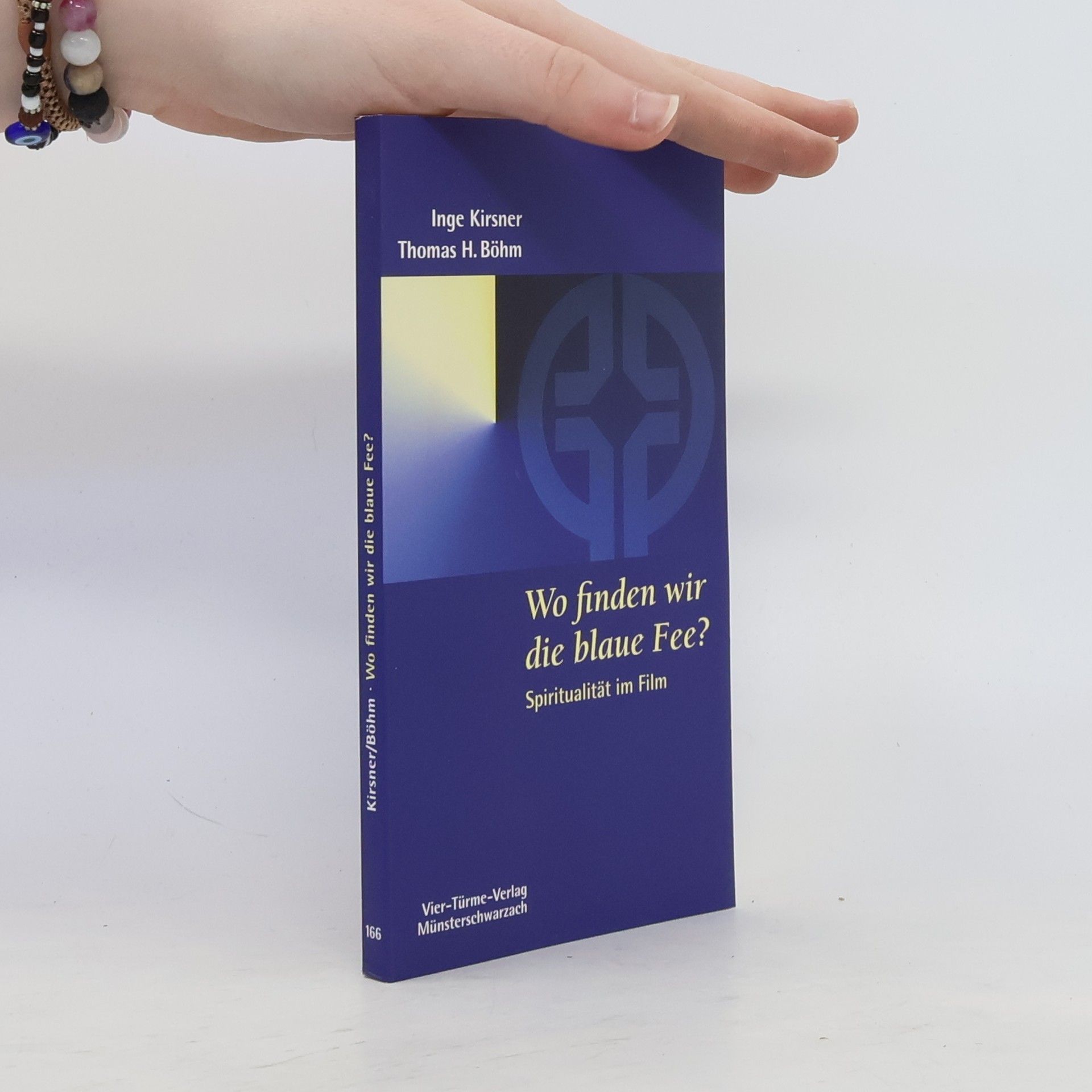

Wo finden wir die blaue Fee?

- 116pages

- 5 heures de lecture

Mit großer Selbstverständlichkeit tauchen in einem Film wie Matrix Orakel, Einweihung und übernatürliche Kräfte auf. Längst hat das kommerzielle Kino die Spiritualität als Motiv entdeckt, das die Menschen umtreibt. Das vorliegende Buch zeigt, welche Kino- und Spielfilme spirituelle Themen aufgreifen, den Sinn des Lebens anfragen, irritieren und zum eigenen Nachdenken und Wahrnehmen anregen.