Vorliegende Publikation ist der Ergänzungsband zum zweibändigen Katalog, der zur Landesausstellung Sachsen-Anhalt 2011 erschien. Die Beiträge liefern die Ergebnisse eines internationalen wissenschaftlichen Kolloquiums und nähern sich aus verschiedenen Perspektiven den Fragestellungen um die Kunstwerke des Naumburger Meisters und seiner Werkstatt. Aspekte wie Liturgie, Philosophie, Musik und Literatur finden genauso Beachtung wie mittelalterliche Gedächtnispraxis, Politik und Reliquienverehrung. Neue Erkenntnisse zur Baugestalt des Westchors, zu Kleidung und Ausdrucksformen der Stifterfiguren sowie zu Glas, Buch und Wandmalerei werden in die europaweiten Bezüge mittelalterlicher Bildkünste gesetzt.

Holger Kunde Livres

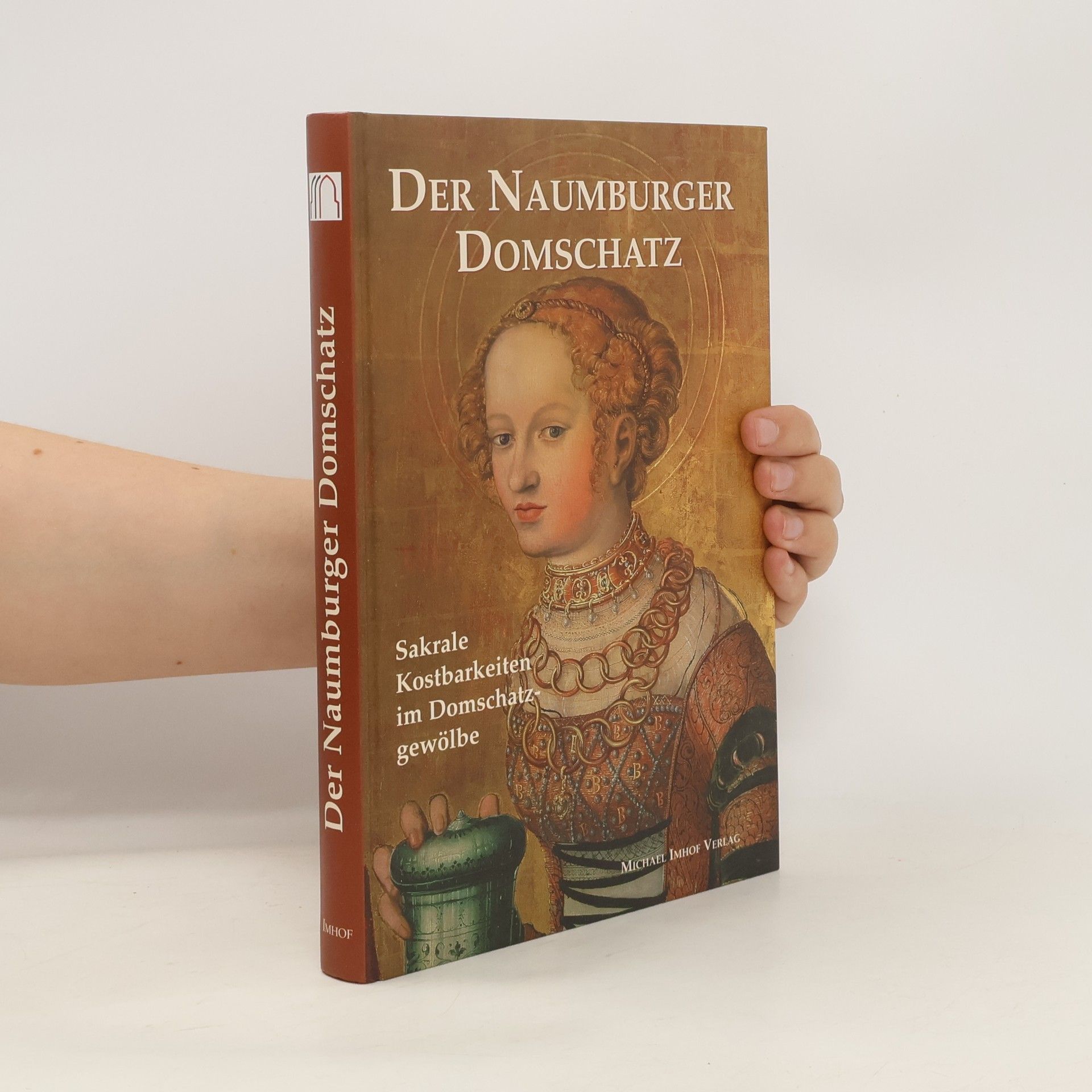

Der Naumburger Domschatz

Sakrale Kostbarkeiten im Domschatzgewölbe

Die Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung des Naumburger Domschatzgewölbes Ende Juni 2006. Erstmals werden z. T. unzugängliche Meisterwerke in Bild und Text von renommierten Autoren (z. B. Holger Kunde, Reinhard Schmitt, Markus Hörsch) vorgestellt, die sich nun im Domschatzgewölbe befinden. Beispiele dafür sind die Johannesschüssel aus dem frühen 13. Jahrhundert, die Naumburger Pietà aus dem 14. Jahrhundert, der Dreikönigsaltar aus dem Jahre 1416 und die Altarflügel von Lucas Cranach d. Ä. Urkunden und Handschriften sowie Gemälde von Domherren und Bischöfen eröffnen Einblicke in die Geschichte des Hochstifts. In einem eigenen Kapitel wird auf die Dreikönigskapelle eingegangen, in der sich eine bedeutende Nazarener-Sammlung des Domherrn von Ampach aus dem frühen 19. Jahrhundert befindet.

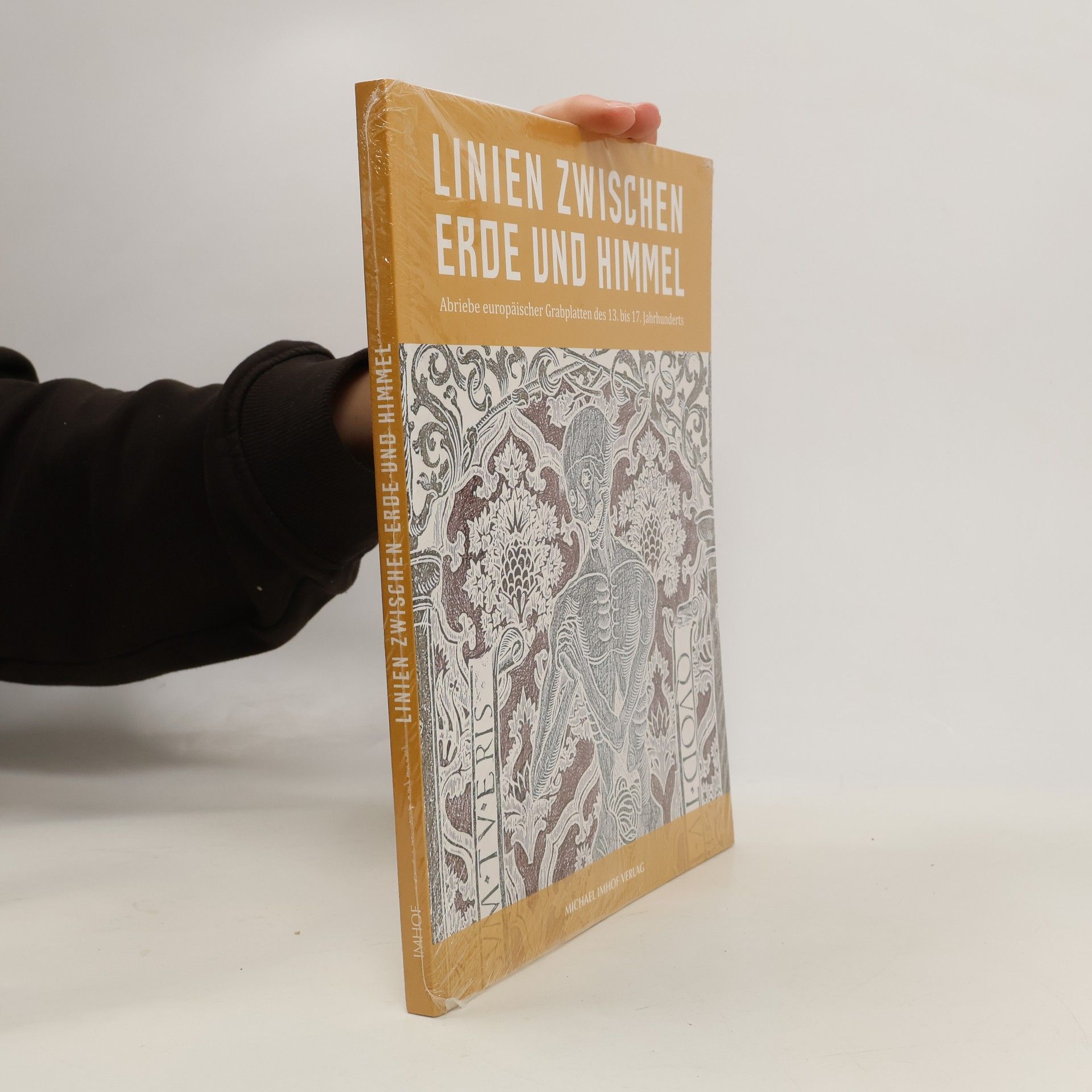

Linien zwischen Erde und Himmel

Abriebe europäischer Grabplatten des 13. bis 17. Jahrhunderts

- 140pages

- 5 heures de lecture

Die Sorge um das Seelenheil und das Bedürfnis nach standesgemäßer Repräsentation führte im mittelalterlichen Europa zu beeindruckenden Schöpfungen der Grabmalkunst. Eine Besonderheit stellen dabei gravierte Stein- und Metallgrabplatten dar, die waagerecht und meist begehbar im Boden zahlreicher Kirchen eingelassen waren oder Tumbengräber bedeckten. Da eine Ausstellung der Originale an der festen Verortung der Objekte vor Ort scheitert, ist man auf die Kunstfertigkeit von Spezialisten angewiesen, die mit Hilfe von Wachsblöcken auf Japanpapier eindrucksvolle Abriebe der kostbaren Platten herstellen können. Reinhard Lamp (Hamburg) und Kevin Herring (Shalford, Essex) zählen zu den renommiertesten Könnern dieses Genres. Ihre Sammlung umfasst Hunderte Stücke vom hohen Mittelalter bis zum Barock. Die 50 schönsten Abriebe werden nun in dem vorliegenden Buch präsentiert. Darunter finden sich frühe figürliche Ritzgrabplatten aus dem 13. Jahrhundert (z. B. Verden, Bad Doberan, Cobham), aufwendig verzierte Messingplatten flämischer Herkunft (Stralsund), die mit einer Fläche von über fünf Quadratmetern (Schwerin) zu den größten Grabplatten des Mittelalters gehören. Dargestellt sind Ritter, Äbte und Bischöfe, Kaufleute und Angehörige des Hochadels, darunter ein neugeborenes Kind (Freiberg). Naumburg ist mit mehreren Stücken aus dem Dom, der Moritzkirche und der Klosterkirche Schulpforta vertreten.