Fundamental questions of human existence in an age of crises. Survival is a common practice. We cannot do it alone--we need each other. We need tools and practices that help us to connect, understand, and build in this age of climate crisis, technological upheaval, and existential pain. We need words, values, and ideas that extend beyond the human space. We need to learn and we need to unlearn. This book makes other world designs accessible through and beyond artistic practice. Rooted in experiment and based in solidarity, the works incorporate elementary questions of ecology, technology, and spirituality to demonstrate how cultural survival requires new cultural practices. With innovative texts and rich illustrations, Survival in the 21st Century explores the idea that we have to learn to live and think in contradictions without losing ourselves.

Georg Diez Livres

What Happened?

- 127pages

- 5 heures de lecture

80*81 is a retro visionary research by Christopher Roth and Georg Diez. Roth and Diez explore in this year-long quest with the collaboration of artists, philosophers, writers, movie directors, actors, astrologists the central What happened? Each month one volume will be published, each with a distinct timeline of the events of 1980 and 1981, with images, interviews and memories.

Blogdown

Notizen zur Krise

Während des ersten pandemischen Lockdowns haben der Autor Georg Diez und der Künstler Philip Grözinger Beobachtungen, Gedanken und Fragen zur Krise umrissen und damit Referenzpunkte in einer orientierungsarmen Zeit geschaffen. Die Texte und Zeichnungen illustrieren oder kommentieren einander nicht, sie führen einen gleichberechtigten Dialog - Erkundungen eines langgestreckten Rätselmoments.

Der Tod gehört zum Leben. Wer fragt, wie wir sterben wollen, fragt auch, wie wir leben wollen: frei, selbstbestimmt und autonom? Oder so, wie andere es wollen: verwaltet und bevormundet von Ärzten, Krankenkassen, Angehörigen? Es tobt ein ideologischer Krieg um die Frage nach dem guten, dem richtigen Tod. Allein der Mensch, um den es geht, spielt dabei oft keine Rolle. Will er sich helfen lassen? Muss er sich helfen lassen? Und was ist, wenn er sein Ende selbst bestimmen will? Gibt es dafür einen respektvollen, einen würdevollen Weg? Georg Diez definiert den Freitod als Ausgangspunkt für eine Lebenspraxis, die bis zuletzt auf der Freiheit, selbst zu entscheiden, besteht. Diese Freiheit ist von einem Staat bedroht, der gerade beim Sterben dem Einzelnen vorschreiben will, was er zu tun oder zu lassen hat. Aber weiß der Staat denn besser, wie sterben geht? Gegen den Kontrollwahn unserer Gesellschaft setzt Georg Diez eine Philosophie der Autonomie. Sein Buch ist ein leidenschaftliches und provokantes Plädoyer für unsere letzte, größte Freiheit.

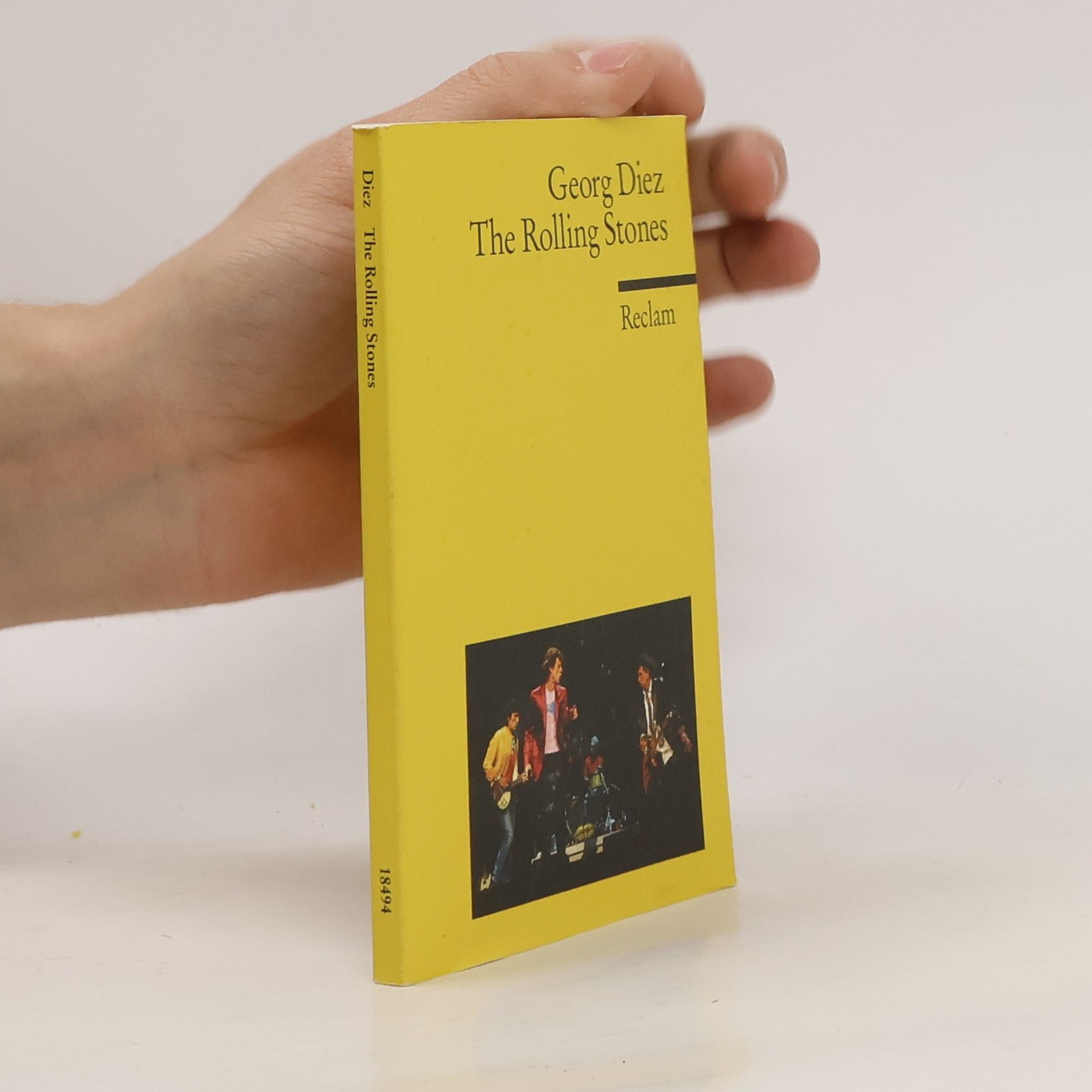

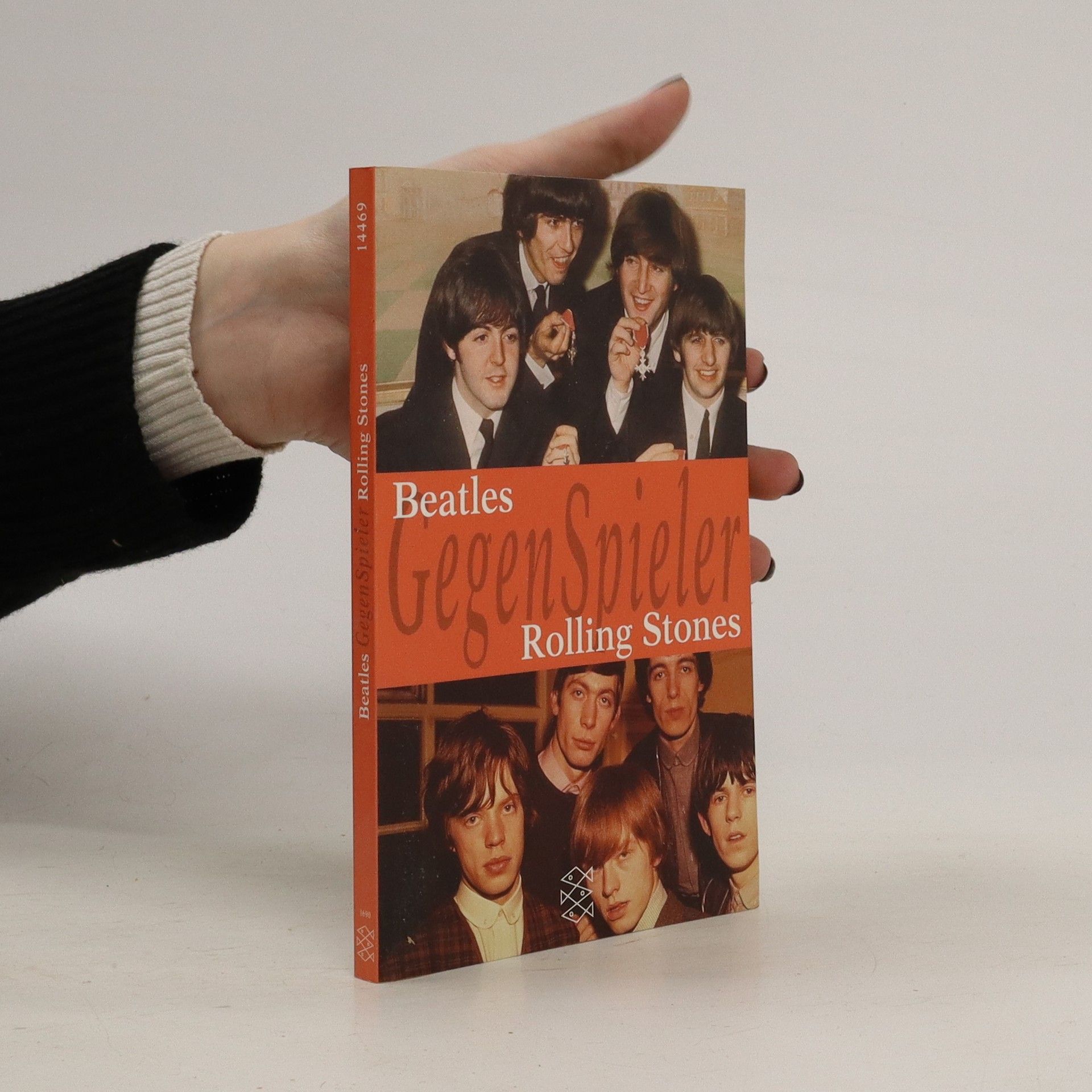

„Everything the Beatles did, the fucking Stones did three months later.“ So urteilte John Lennon, und er hatte nicht ganz Unrecht. 1960 war ein düsteres Jahr für den Pop: Elvis war in der Army, Chuck Berry im Gefängnis und Buddy Holly tot. In England quälten Cliff und seine Shadows das Publikum mit ihrem weichgespülten Rock’n’Roll. Doch in Kunstschulen und Arbeiterstädten entstand eine neue Generation von Bands. In Schottland tourte eine Gruppe namens Silver Beatles, während in London ein gewisser Keith Richards einen talentierten Blues-Sänger traf. Knapp zwei Jahre später sollten beide Bands Geschichte schreiben. Von Anfang an waren die Fanlager gespalten: Während Brian Epstein den Beatles edle Anzüge verordnete, pflegte Stones-Manager Andrew Loog Oldham das ruppige Image seiner Jungs. So erlangten die Stones den Ruf der ungeschliffeneren, authentischeren Band. Dennoch waren die Beatles innovativer und schrieben ihre eigenen Songs, während die Stones lange Zeit nur Coverversionen spielten. Die Legende der Feindschaft zwischen beiden Bands ist bekannt, doch sie befruchteten sich auch gegenseitig. George Harrison entdeckte die Sitar, und Brian Jones folgte bald. Die Konkurrenz war stets präsent, etwa mit den Sommerhits „All You Need Is Love“ und „We Love You“. Richtig aufatmen konnten die Stones erst 1970, als die Beatles sich trennten. Trotz anfänglicher Bedenken überrascht die gut recherchierte Darstellung mit wasserdichten F

Die Rolling Stones waren immer „anders“: wilder, lauter, skandalöser. Inzwischen sind sie zum Mythos geworden. Georg Diez erzählt die nunmehr fast 50-jährige Geschichte ihres Triumphes, der immer auch ein grandioses Scheitern war.

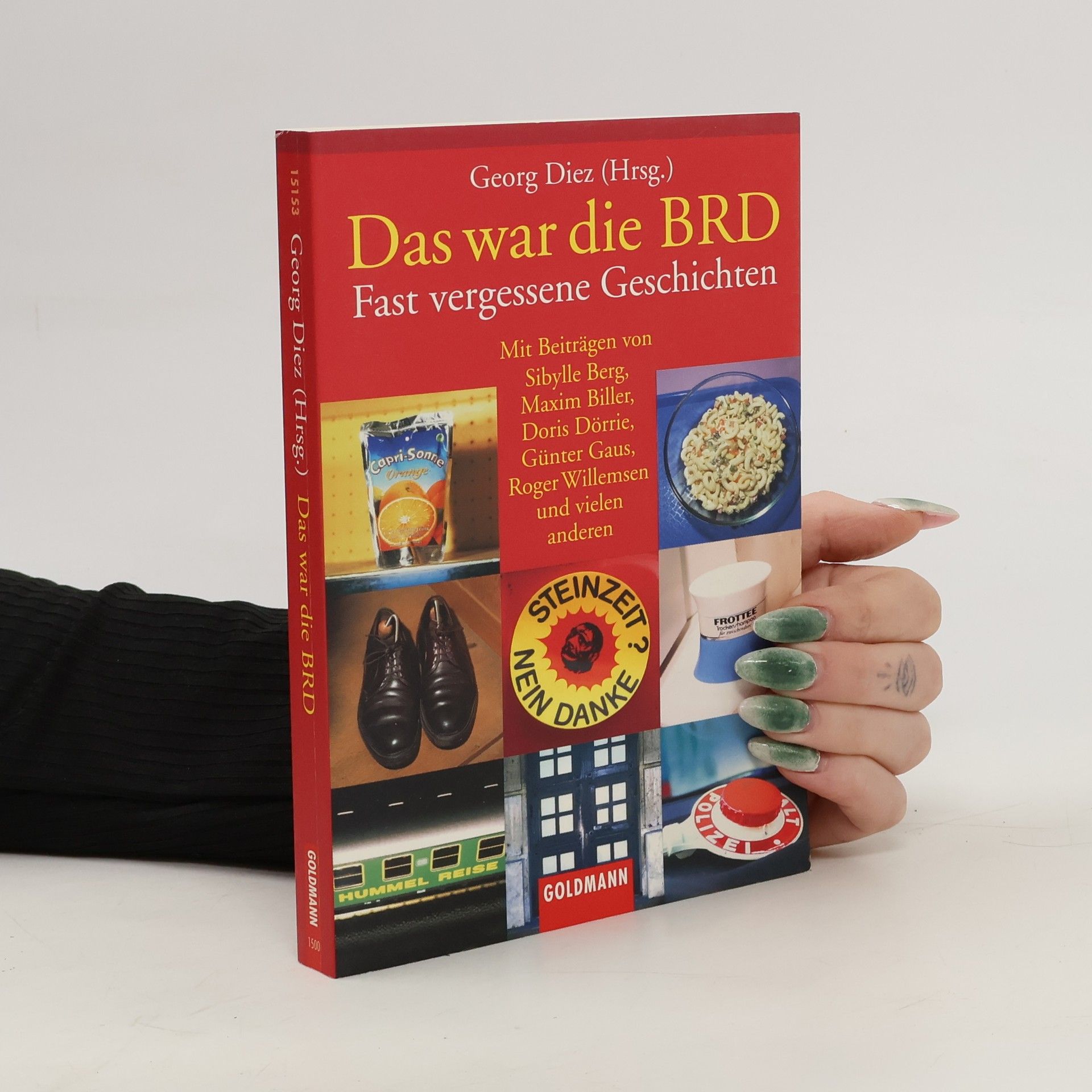

Es ist noch etwas anderes verschwunden am 9. November 1989: Das war die BRD. Die Texte in diesem Band erschienen zwischen dem 27. November 2000 und dem 7. September 2001 im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“. Es sollte um Gegenstände gehen, etwas Konkretes also, an dem sich die Erinnerung zeigt, die zwar privat motiviert war, aber durchaus politisch gemeint.Das alte Deutschland war fort, das Provisorium der BRD genauso wie die Provokation der DDR, beides nun im Museum der Zwischenzeit, entsorgt im Gedenken. Das neue Deutschland, so wie es unter Helmut Kohl entstand, von Gerhard Schröder angetrieben und von Angela Merkel vollendet wurde, sollte anders sein. Aber wie?Mit Texten Matthias Altenburg, Michael Althen, Sibylle Berg, Andreas Bernard, Maxim Biller, Ralf Bönt, Diedrich Diederichsen, Georg Diez, Doris Dörrie, Stefan Gabanyi, Günter Gaus, Dominik Graf, Wolfgang Höbel, Barbara Kalender/Jörg Schröder, Christopher Keil, Gottfried Knapp, Steffen Kopetzky, Andrian Kreye, Elena Lappin, Niklas Maak, Arno Makowsky, Gerhard Matzig, Andreas Neumeister, Eckhart Nickel, Ingo Niermann, Albert Ostermaier, Georg Oswald, Michael Schindhelm, Christoph Schlingensief, Claudius Seidl, Roger Willemsen, Willi Winkler, Feridun Zaimoglu, Anne Zielke

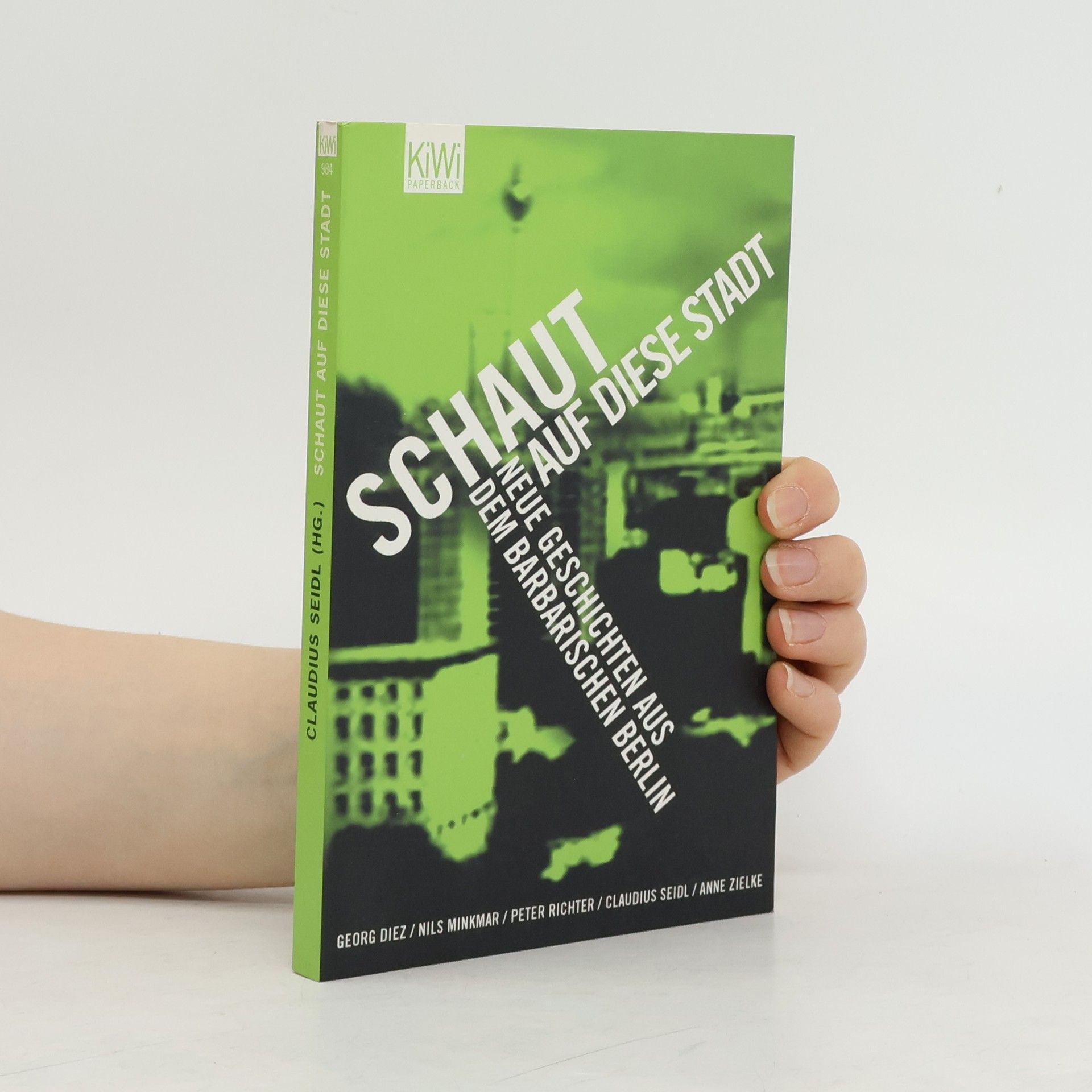

Daran kann man sich einfach nicht gewöhnen! Berlin bleibt eine Zumutung: leere Kassen, ein Bürgermeister, der die Stadt sexy findet, und eine Bohème, die eher wie ein Praktikum wirkt. Berlin zieht alle Blicke auf sich, unfähig, auf sich selbst aufzupassen. Neue Geschichten aus dieser barbarischen Hauptstadt zeigen, dass es viel zu besprechen gibt. Das Leben und die Lächerlichkeit der Bundespolitiker, der regierende Bürgermeister und seine Freunde, sowie der Mietmarkt mit seinen Abgründen sind nur einige Themen. Auch das Geld, das gelegentlich die Bohème besucht und selbst linksradikale Künstler zum Strahlen bringt, wird thematisiert. Die Wolfskinder vom Prenzlauer Berg ziehen in die Großstadt und halten sie für ihr neues Zuhause. Der Untergang der Dörfer Charlottenburg und Wilmersdorf sowie die sogenannte Neue Bürgerlichkeit und die Kampfradler werden ebenfalls beleuchtet. Die lokale Presse übertrifft sich im Lokalchauvinismus. In kleinen Geschichten, die weniger um Meinung und Reflexion als um Empirie und Anschauung kreisen, begegnen die Autoren diesem barbarischen Ort. Dabei verlieren sie nicht die gute Laune, denn diese ist auch eine Form des Widerstands – gegen Berlin.

Die Mutter stirbt, der Sohn erzählt. Georg Diez, Autor der Süddeutschen Zeitung, schildert mit beeindruckender Genauigkeit den Sterbeprozess seiner Mutter, ihren Kampf um Selbstbestimmung und Würde sowie seinen eigenen Umgang mit dem Unausweichlichen. Oft führt der Tod zu Schweigen und Sprachlosigkeit, da uns die Worte fehlen, um das Leiden und den Schmerz eines unwiederbringlichen Abschieds zu fassen. Nach dem Krebstod seiner Mutter hat Diez den Mut, diesen langen Abschied zu beschreiben. Er zeigt, wie er den Tod in sein Leben ließ, während er gleichzeitig seine Hochzeit feierte und auf die Geburt seines ersten Kindes wartete. Mit liebevollem, präzisem Blick begleitet er die Lebensreise einer Frau, die für Selbstständigkeit und soziales Engagement kämpfte, bis sie in die Einsamkeit der Krankheit und des Schmerzes fiel. Die Veränderungen in den Beziehungen zu Freunden und Kollegen, die letzten Reisen und Feste sowie die praktischen Herausforderungen des Alltags werden intensiv geschildert. So entsteht ein Buch, das im Angesicht des Todes auch das Porträt zweier Generationen zeichnet: die von den Befreiungsideen der 68er geprägte Generation und ihre Kinder, die nun mit Krankheit und Tod konfrontiert werden. Diez hat ein Werk voller Traurigkeit und Abschied geschaffen, das durch erzählerische Brillanz eine befreiende Kraft entfaltet.

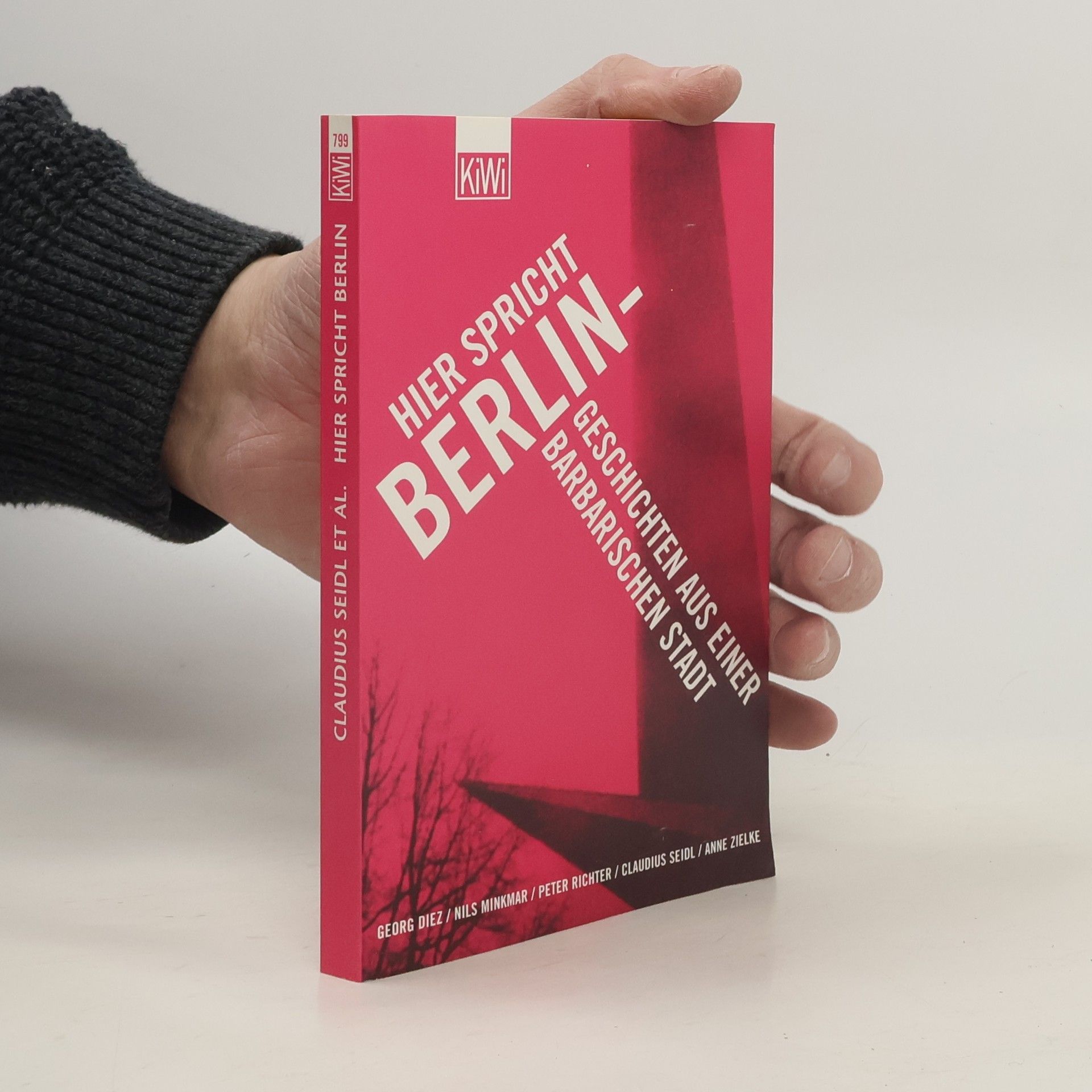

Hier spricht Berlin - Geschichten aus einer barbarischen Stadt

- 220pages

- 8 heures de lecture

»In Berlin friert man schon bei plus 15 Grad Celsius.« Joseph Roth Kurze und grausame Geschichten, aus dem Leben derer, die neu sind in Berlin. Geschichten von Menschen, die nach Berlin gekommen sind, weil es sich so ergeben hat. Sie sind nicht nach Berlin gezogen, weil da die Hauptstadt war oder der Hype oder die Hoffnung auf eine Abwechslung. Sie sind nach Berlin geworfen worden. Und genauso fühlt sich die Stadt jetzt an: böse und barbarisch. Sie erzählen von Erfahrungen, die man nur in Berlin machen kann, dem einzigen Ort in Deutschland, wo man sich manchmal nach Sibirien sehnt. Sie erzählen von Menschen, denen man nur in Berlin begegnen kann: jede Menge Schnauze, nirgendwo Manieren, und wenn da ein Herz ist, ist es gut versteckt. Und sie sind trotzdem immer wieder bereit, der Stadt und ihren Bewohnern eine Chance zu geben: auf Partys, im Taxi, beim Einkaufen. Jeder Satz ist ein Versöhnungsangebot. Und jedes dieser Angebote wird von Berlin umgehend zurückgewiesen. Warum, das ist die große Frage dieses Buchs, warum geht es hier nicht so zivilisiert zu wie in Hamburg oder München. Und warum nicht so großstädtisch wie in London oder New York. Berlins Antwort: Keine Ahnung. Warum das alles nun aufschreiben? Es muss einfach sein. Man muss aufschreiben, was einem in Berlin alles geschieht, weil man sich am Ende sonst noch daran gewöhnt.