Häuser sind die Gesichter einer Stadt. Ihre Fenster gleichsam Augen, die die Zeitläufe verfolgen. Bisweilen tragen sie einen Glanz, und bisweilen sind sie trüb. Aber jedes Gesicht ist unverwechselbar.

Mark Escherich Livres

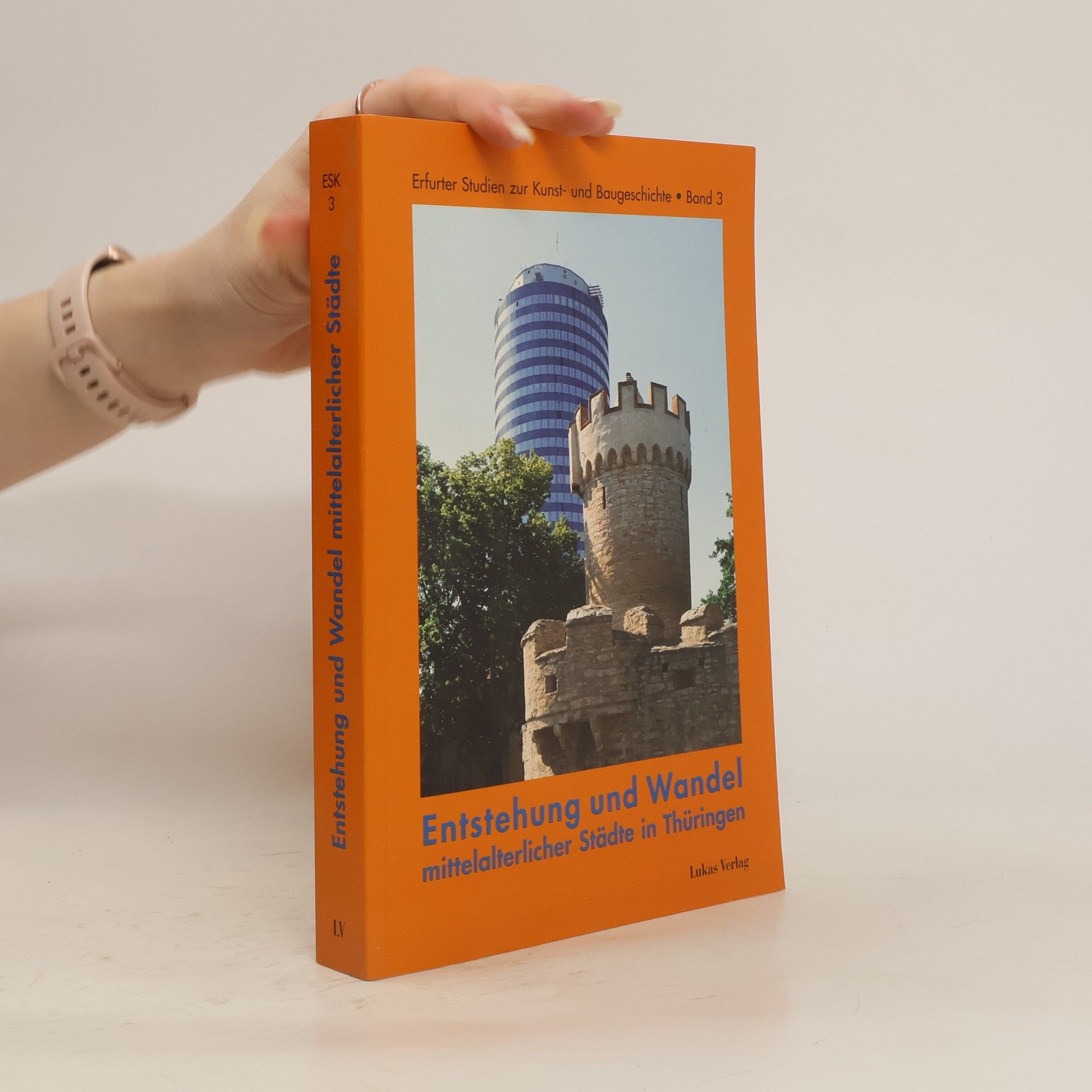

Entstehung und Wandel mittelalterlicher Städte in Thüringen

- 358pages

- 13 heures de lecture

Historische, bauhistorische und archäologische Untersuchungen in Thüringer Städten haben in den letzten Jahren zahlreiche Erkenntnisse hervorgebracht. Diese Detailfülle könnte jedoch den Blick auf übergreifende Zusammenhänge verstellen. Es bleibt entscheidend, die Entwicklung der Stadt in ihren Anfängen zu betrachten, ihr mittelalterliches Erscheinungsbild zu erfassen und den Umgang mit ihr in späterer Zeit zu hinterfragen. Der vorliegende Band bietet anhand ausgewählter Fallstudien Antworten auf diese Fragen. Der erste Teil widmet sich der mittelalterlichen Stadtentwicklung und beleuchtet Städte wie Jena, Eisenach und Saalfeld, um die spezifischen Entwicklungsmuster und Verlaufsformen herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis von Stadtgefüge und Baubestand, der Entstehung und Dauerhaftigkeit bestimmter Baustrukturen sowie den Kräften, die zu Veränderungen führten. Auch das Bild der mittelalterlichen Stadt und dessen Überlieferung wird thematisiert. Im zweiten Teil wird der Umgang mit der „alten Stadt“ seit dem späten 19. Jahrhundert untersucht. Hierbei wird betrachtet, wie mittelalterliche Städte wahrgenommen wurden, welche Vorstellungen damit verknüpft waren und wie historische Strukturen modernen Bedürfnissen angepasst wurden. Der Band beleuchtet Probleme des städtebaulichen Wandels, der Kriegszerstörung und der Denkmalpflege in Städten wie Naumburg, Jena und Nordhausen und fragt nach ihrer Relevanz.