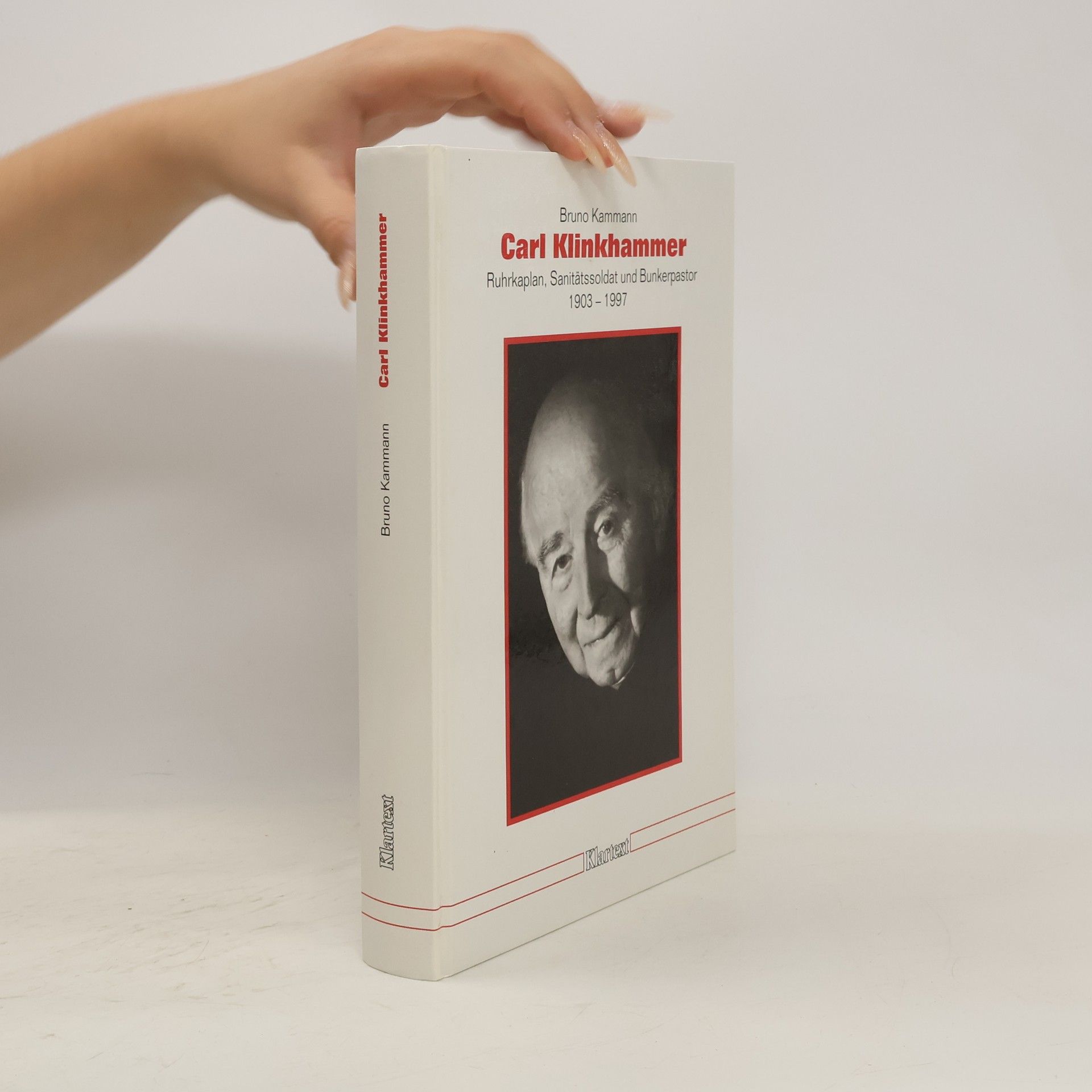

Der in Aachen geborene Carl Klinkhammer entstammte einer Lehrerfamilie, wuchs in der Tradition sozialer Vorbilder auf und wurde als Schüler und Student besonders von Romano Guardini, Josef Wittig und Carl Sonnenschein geprägt. Seine ersten Berufserfahrungen als Priester machte er in Opladen und Essen, wo er schon bald mit den Ideologien des Kommunismus und des Nationalsozialismus konfrontiert wurde und als „Ruhrkaplan“ Widerstand leistete. Im Dritten Reich saß Klinkhammer dreimal im Gefängnis und konnte sich während des Zweiten Weltkrieges als Sanitätssoldat in Rußland den Nachstellungen der Nazis entziehen.1947 wurde Carl Klinkhammer zum Pfarrer der Gemeinde in Düsseldorf-Heerdt ernannt, die er 50 Jahre lang betreute. Mit Hilfe der Pfarrgemeinde gelang es ihm, den Luftschutzbunker in eine Kirche zu verwandeln. Seine besondere Wirksamkeit in Düsseldorf galt zwei Gebieten: der von ihm 1961 gegründeten Institution der „mittwochgespräche“ und der Arbeit in der Ökumene der Stadt. Im Gedächtnis vieler ist der „Bunkerpastor“ Klinkhammer durch seinen Einsatz gegen den Film „Die Sünderin“ geblieben, zeigt dieses Engagement doch, wie sehr ihm die Verteidigung der Grundwerte einer Gesellschaft am Herzen lagen.

Bruno Kammann Livres

1 janvier 1932