This publication explores hybrid construction using reinforced concrete and wood, highlighting their combined benefits. It emphasizes eco-efficiency, high prefabrication quality, and economic advantages. Detailed solutions for structural engineering, noise, and fire protection are provided, along with project examples showcasing successful real-world applications.

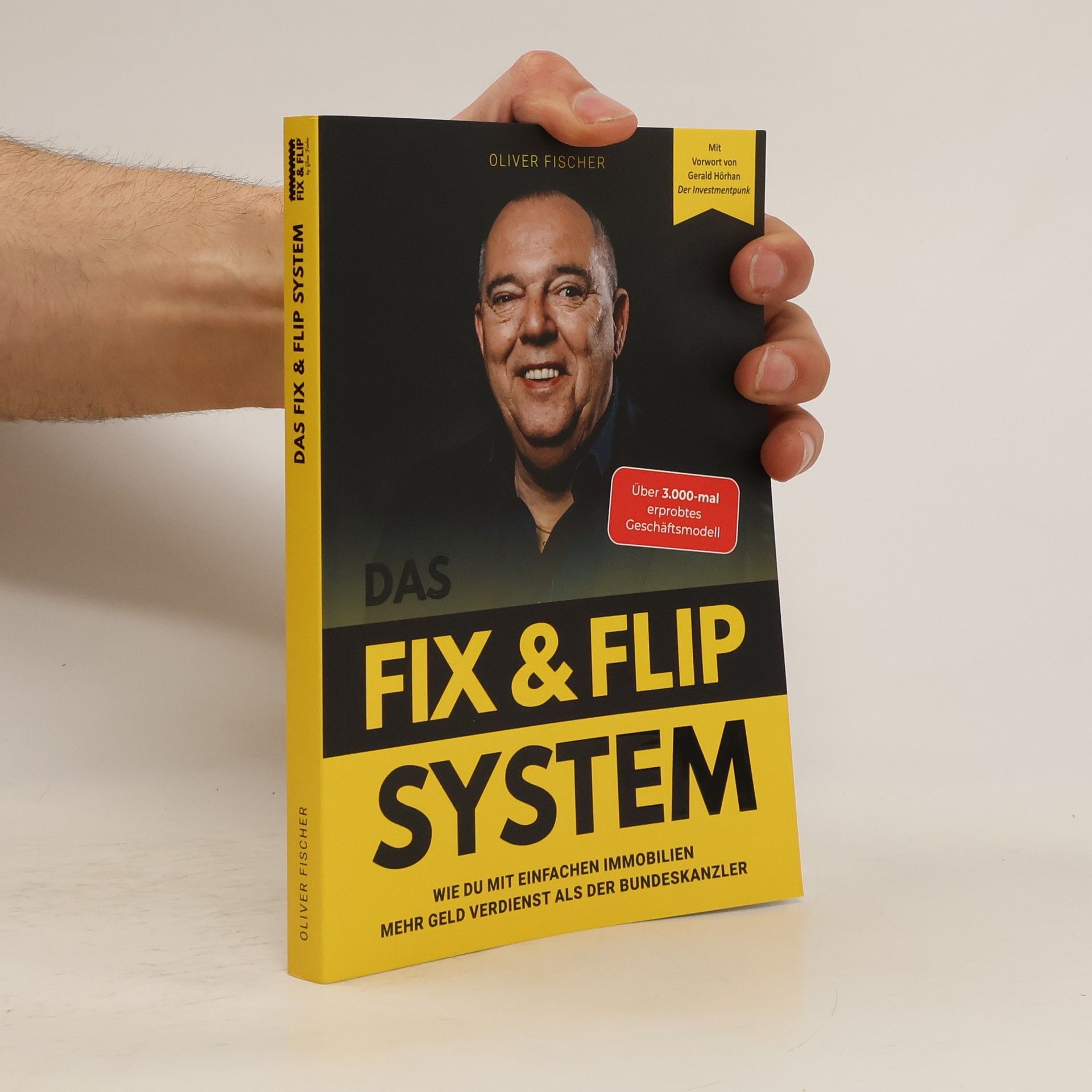

Oliver Fischer Livres

Thomas Mann beschreibt 1943 seine intensive Beziehung zu Paul Ehrenberg, die 1899 in München begann. Diese Freundschaft bringt Mann neue Erfahrungen von Lebensfreude und Leichtigkeit. Trotz der Trennung 1933 bleibt die Verbindung bedeutend. Oliver Fischer schildert die Lebenswege der beiden und die Darstellung Ehrenbergs in Manns Roman „Doktor Faustus“.