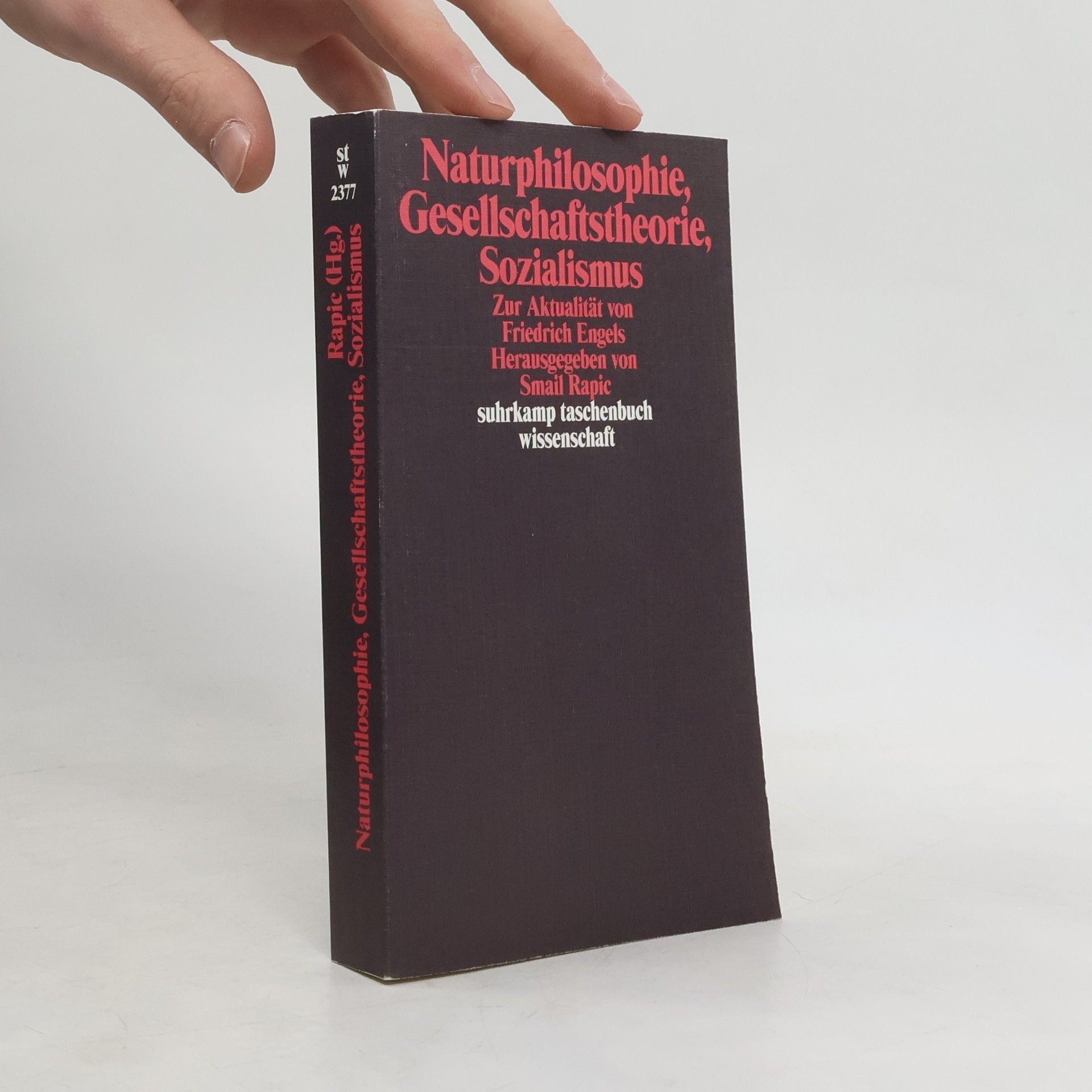

Naturphilosophie, Gesellschaftstheorie, Sozialismus

Zur Aktualität von Friedrich Engels

- 450pages

- 16 heures de lecture

Die 2008 ausgebrochene Weltfinanzkrise, die den Aufstieg des Rechtspopulismus nach sich zog, hat das Interesse an der Kapitalismuskritik von Karl Marx neu entfacht. Sein Freund und Mitstreiter Friedrich Engels blieb hingegen im Schatten – zu Unrecht, wie dieser Band mit Texten u. a. von Micha Brumlik, Terrell Carver, Georg Lohmann, Andrea Maihofer, Ana Miranda Mora, Prabhat Patnaik und Wolfgang Streeck zeigt. Sie beleuchten die Aktualität der innovativen Beiträge von Engels zur Erkenntnistheorie und zur Naturphilosophie, zu den Machtverhältnissen im kapitalistischen Staat, zur Gender-Problematik und zur erhofften Transformation des Kapitalismus in einen demokratischen Sozialismus.