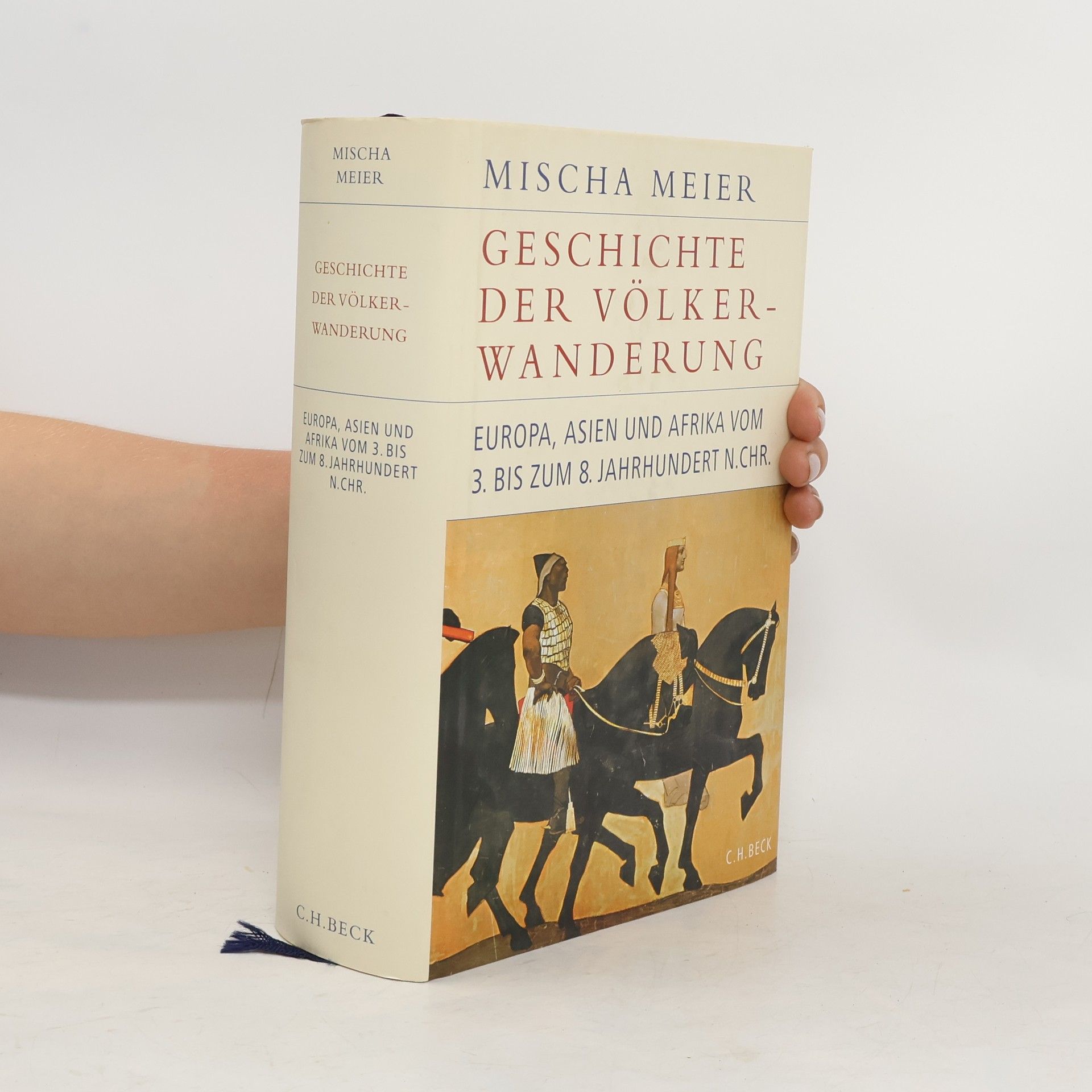

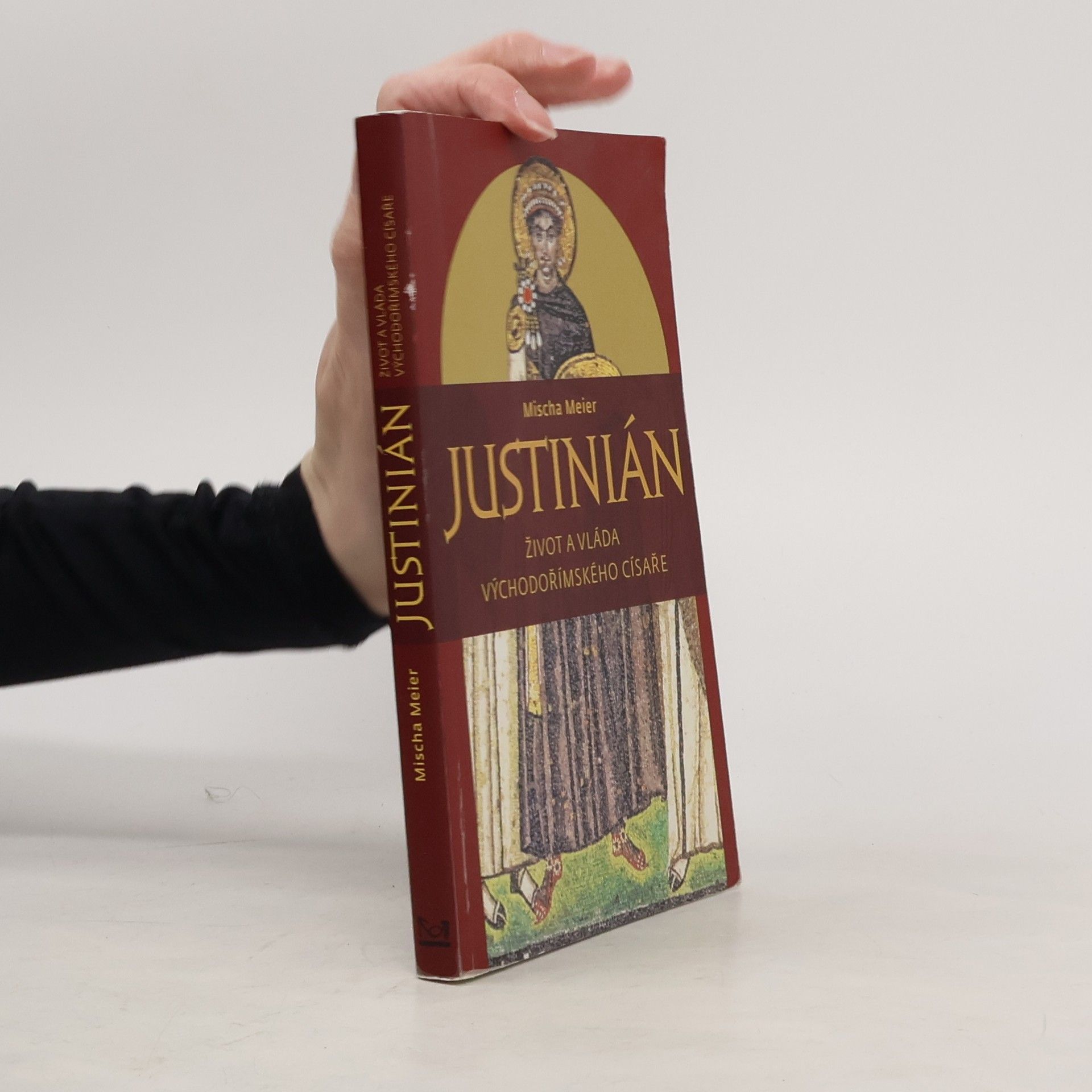

Justinián - Život a vláda východořímského císaře

- 187pages

- 7 heures de lecture

Jednou z výrazných změn, k nimž došlo v pozdní antice, bylo přenesení hlavního města říše z Říma do nově založené Konstantinopole, která se na dalších tisíc let stala centrem východořímské, resp. byzantské říše. Jejím nejvýznačnějším panovníkem byl bezpochyby císař Justinián I. (527–565), jemuž je věnována tato monografie německého historika M. Meiera. V českém překladu je tato kniha vůbec první publikací, jež se podrobněji zabývá dobou Justiniánovou – přitom války proti Vandalům, Gótům i Peršanům, kodifi kace římského práva, povstání Nika, ale i bohatá umělecká činnost za vlády Justiniánovy, kterou přibližuje obrazová příloha, tvoří významné období dějin na přelomu mezi antikou a středověkem.