Mathias Mertens Livres

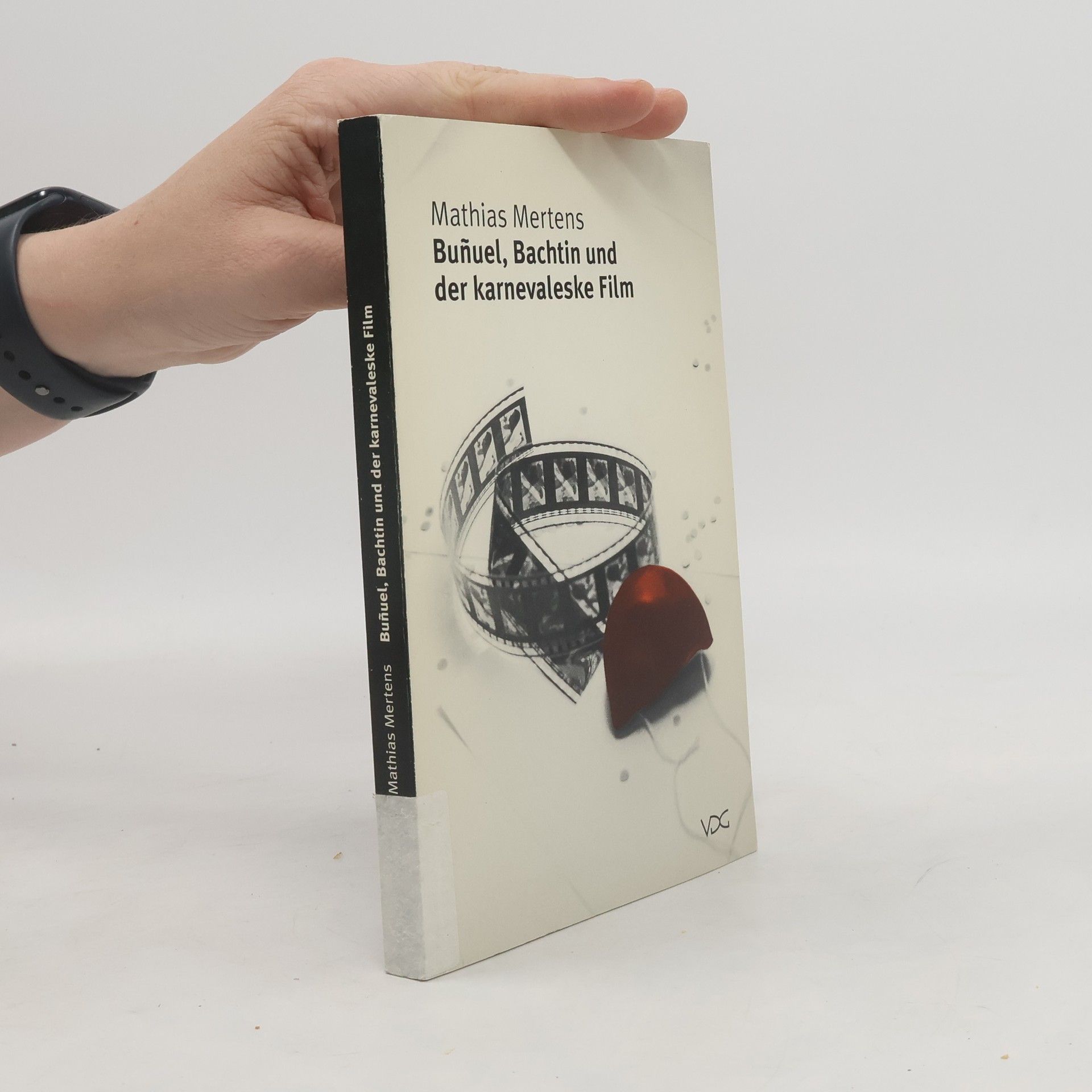

Luis Buñuel, Großmeister des absurden Humors in „Der diskrete Charme der Bourgeoisie“ und „Das Gespenst der Freiheit“, wundert sich in seiner Autobiographie über die Reaktion, die einer seiner frühen Filme in den fünfziger Jahren ausgelöst hat. Als „Der Fluß des Todes“, den er selbst als eine Schilderung von „bedenkenlos[en] und zum Teil grundlos begangenen Morden“ charakterisiert, in Venedig gezeigt wurde, „lachte das Publikum und schrie: ‚Noch einen! Noch einen!’” Michail Bachtin hätte ihm zur Seite springen und erklären können, daß er sehr genau ein Weltempfinden in den Leuten angesprochen hat, das er als „karnevalesk“ bezeichnet, ein Verlachen jeglicher Autoritäten wie eben den Tod. Die Studie will diesen Dialog zwischen Filmkünstler und Theoretiker ermöglichen und in der Untersuchung der thematischen und motivischen Konstanten im Werke Buñuels die Affinitäten zu Bachtins Kultursemiotik herausstreichen. Die Filme werden dabei aus der gängigen Klassifizierung als „Bürgerlichkeitsattacke“ auf der einen und „bewußter Sinnlosigkeit“ auf der anderen Seite herausgelöst und als Ausdruck einer Volkskultur verstanden, die in ihrer heiteren Relativität über den individuellen Menschen hinausgeht und die Unsterblichkeit des „Gattungskörpers“ feiert.

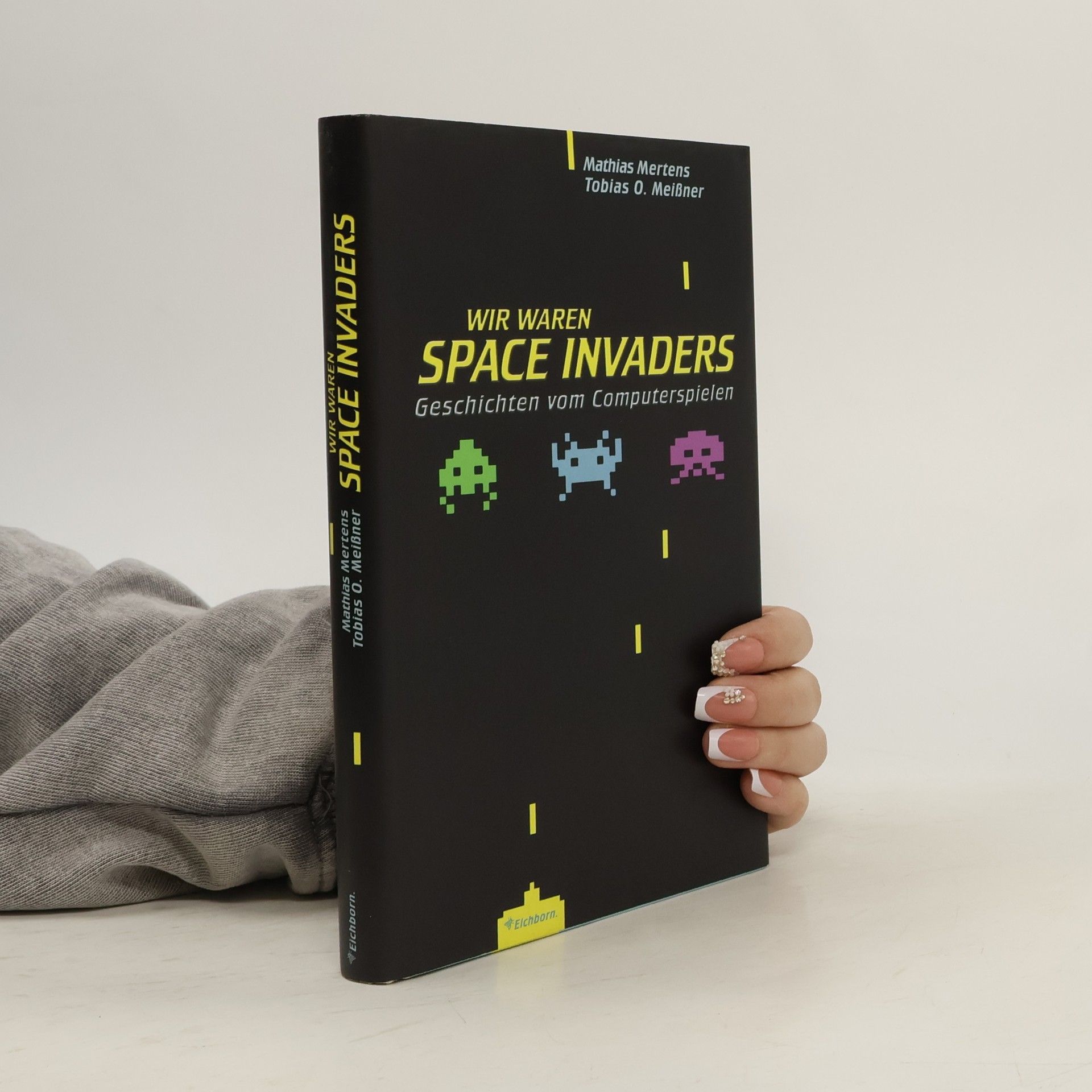

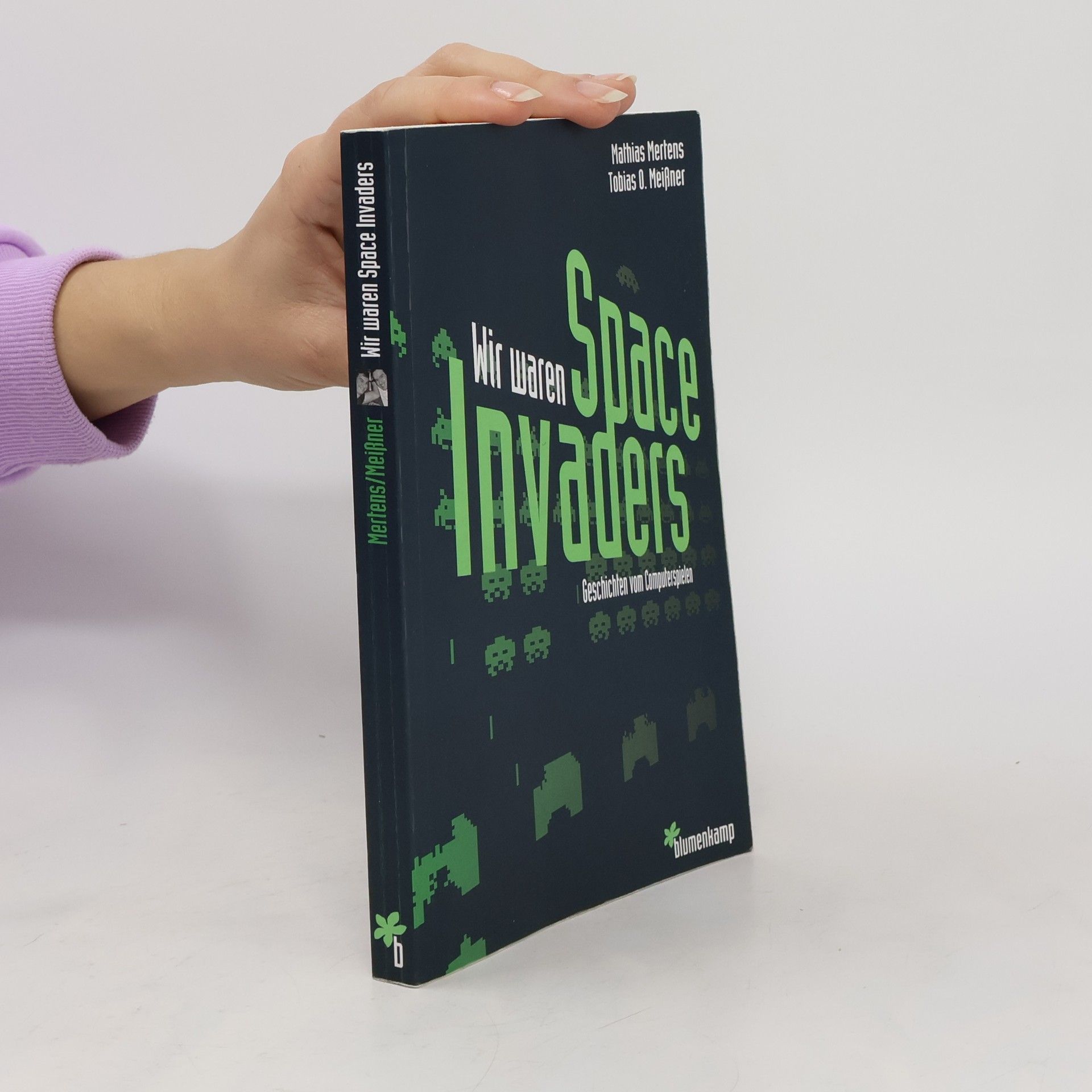

Wir waren Space Invaders. Geschichten vom Computerspielen.

- 192pages

- 7 heures de lecture