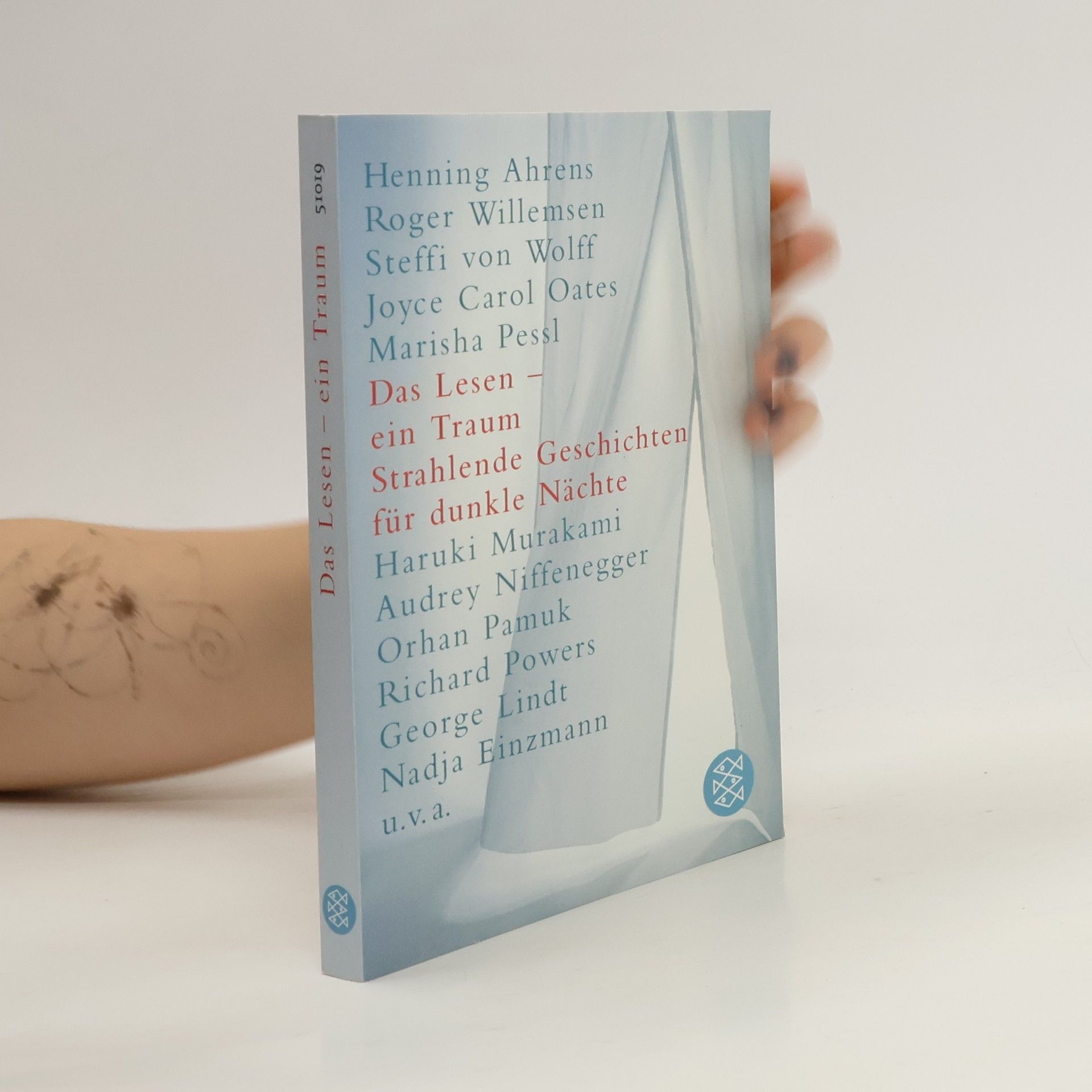

Das Lesen - ein Traum

- 205pages

- 8 heures de lecture

Die Geschichten in diesem Band haben alles, was dunkle Nächte zum Strahlen bringt: literarisch, spannend, lustig. Hier schreiben Bestsellerautoren wie Orhan Pamuk, Audrey Niffenegger, Richard Powers, Haruki Murakami, Roger Willemsen, Marisha Pessl, Steffi von Wolff und viele mehr. Mit dieser Anthologie wird das Lesen ein Traum!