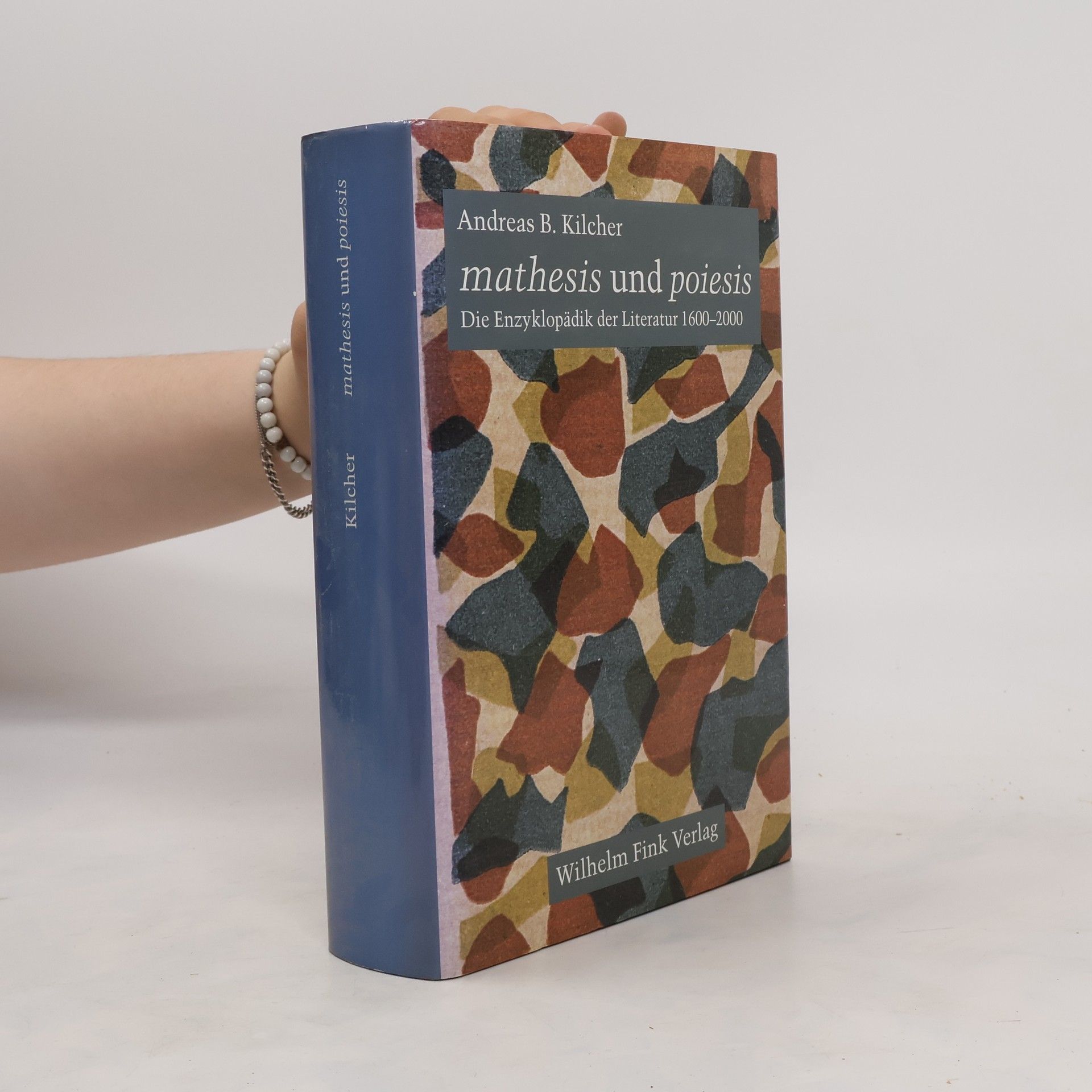

Die Arbeit von Andreas Kilcher untersucht den Zusammenhang von Literatur und Wissen am signifikanten Beispiel der Enzyklopädie. Kilcher unterscheidet dabei für die Neuzeit drei enzyklopädische Schreibparadigmen: Litteratur, Alphabet, Textur. Litteratur ist die poiesis vor der goethezeitlichen Reduktion auf die “schöne Literatur”, Literatur also auch als eine schriftliche Praxis des Wissens, die Formen und Funktionen der Enzyklopädie annehmen kann. Die Alphabetisierung des Wissens im 18. Jahrhundert machte dann aus Systemen enzyklopädische Wörterbücher und setzte so neue ästhetische Möglichkeiten frei. Im Schreibparadigma des Alphabets ist Literatur mithin nicht nur Medium, sondern auch Form der Enzyklopädie. Das Paradigma Textur, das jüngste und komplexeste Modell, bezeichnet eine enzyklopädisierte Literatur jenseits des Werkbegriffs und zugleich die literarisierte Enzyklopädie jenseits von systematischer oder alphabetischer Ordnung. Was die Enzyklopädie der Romantik in einem fragmentarischen Universalismus entwickelte, radikalisieren moderne Romanformen ebenso wie enzyklopädische Netzwerke im Medium der Bits und Bytes.

Andreas B. Kilcher Livres

Von Moses Mendelssohn bis Edgar Hilsenrath, von Henriette Herz bis Ruth Klüger. In 280 Porträts stellt das Lexikon jüdische Autorinnen und Autoren deutscher Sprache von der Aufklärung bis in die jüngste Gegenwart vor. Das interkulturelle Feld zwischen der deutschen Literatur und der jüdischen Kultur der Moderne stellt sich auf neue Weise dar und wurde in dieser Ausführlichkeit noch nie beschrieben.

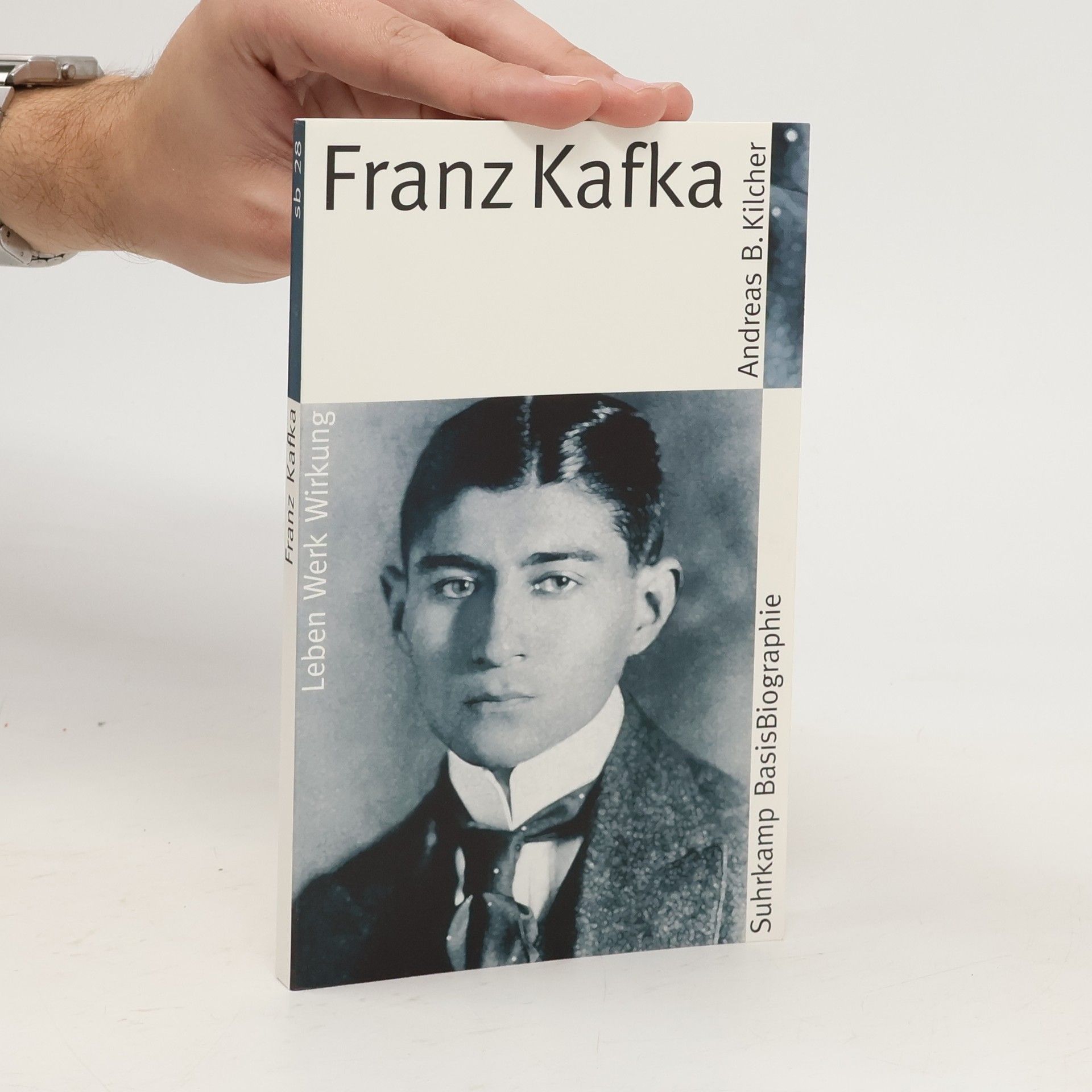

Franz Kafka

- 157pages

- 6 heures de lecture

Ein spannendes Leben, ein beeindruckendes Werk, eine bleibende Wirkung in drei Teilen und im überschaubaren Umfang von 160 Seiten erzählen die "Suhrkamp BasisBiographien" von Leben, Werk und Wirkung großer Persönlichkeiten der Weltgeschichte.

Deutsch-jüdische Literatur

- 287pages

- 11 heures de lecture

120 jüdische Autoren deutscher Sprache im Porträt. Börne, Heine, Buber, Zweig, Canetti, Celan, Becker und Klüger und viele andere haben die Literatur nachhaltig geprägt. Wer sich mit ihrem Leben und Werk auseinanderSetzt, sollte das Taschenlexikon unbedingt zur Hand nehmen.

Suhrkamp Taschenbuch: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur

- 664pages

- 24 heures de lecture

„Jurek Becker, Katja Behrens, Walter Benjamin, Wolfgang Hildesheimer, Gertrud Kolmar, Ruth Krüger, Gila Lustiger, Robert Menasse, Margarete Susman und George Tabori sind zehn von insgesamt zweihundertsiebzig Autorinnen und Autoren, die in diesem Lexikon vorgestellt werden. Verfaßt wurden die Porträts von 90 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Europa, Israel und den USA; sie bilden ein Mosaik der deutsch-jüdischen Literatur und umfassen ein Feld innerhalb der deutschen Literatur, das, um 1933 ausgegrenzt und weitgehend vergessen, in dieser Ausführlichkeit noch nicht beschrieben wurde: die deutschsprachige Literatur jüdischer Autorinnen und Autoren von der Aufklärung bis zur Gegenwart. “

Die Enzyklopädik der Esoterik

Allwissenheitsmythen und universalwissenschaftliche Modelle in der Esoterik der Neuzeit

- 313pages

- 11 heures de lecture

Geschichte der deutschen Literatur - 6: Von 1945 bis zur Gegenwart

- 392pages

- 14 heures de lecture