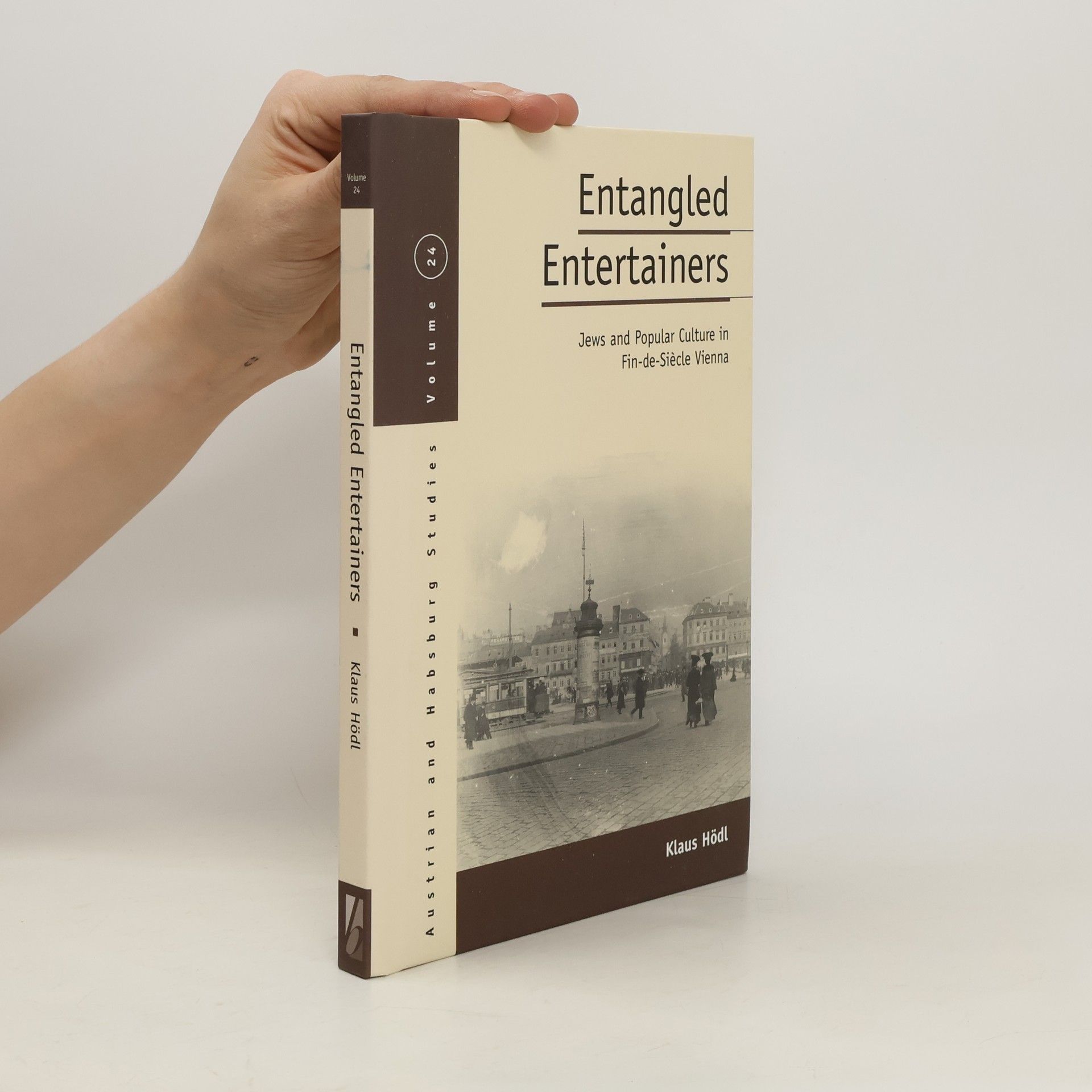

Viennese popular culture at the turn of the twentieth century was the product of the city’s Jewish and non-Jewish residents alike. While these two communities interacted in a variety of ways to their mutual benefit, Jewish culture was also inevitably shaped by the city’s persistent bouts of antisemitism. This fascinating study explores how Jewish artists, performers, and impresarios reacted to prejudice, showing how they articulated identity through performative engagement rather than anchoring it in origin and descent. In this way, they attempted to transcend a racialized identity even as they indelibly inscribed their Jewish existence into the cultural history of the era.

Klaus Hödl Livres

1 janvier 1963

Die Pathologisierung des jüdischen Körpers

Antisemitismus, Geschlecht und Medizin im Fin de Siècle

- 415pages

- 15 heures de lecture