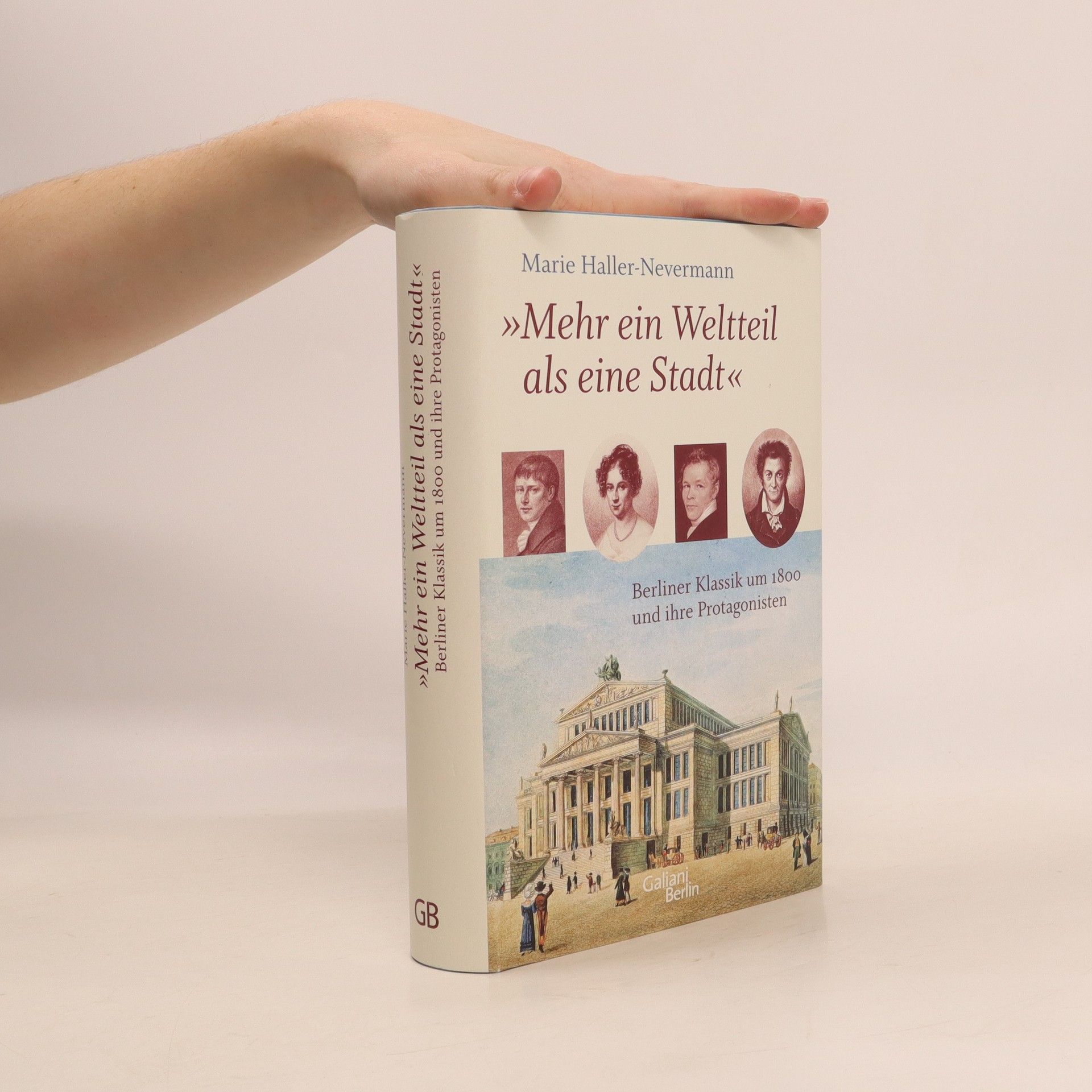

"Mehr ein Weltteil als eine Stadt"

Berliner Klassik um 1800 und ihre Protagonisten

Eine spannende Reise in eine bislang viel zu wenig beleuchtete Welt: Der erste umfassende Überblick über die kulturelle Blütezeit Berlins zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die deutsche Klassik war viel mehr als Goethe und Schiller – sie war turbulenter, bunter und aufregender als viele denken. Dichter, Denker, Juden, Christen, Bürger, Adelige und Reformer prägten die aufkommende Großstadtkultur Berlins um 1800. Das Zentrum der deutschen Klassik ist nicht nur Weimar. Der Berliner Germanist Conrad Wiedemann hat eine Diskussion angestoßen, die in Deutschland langsam an Fahrt gewinnt. In Weimar konzentriert sich alles um den Fürstenhof, während Berlin eine vielfältige, dynamische Bürgerkultur bietet. Hier wurde das erste Nationaltheater für alle Zuschauer eröffnet, und eine lebendige Salon- und Debattenkultur entstand, in der jüdische und christliche Denker, Kaufleute und Offiziere im Geist der Aufklärung diskutierten. Karl Philipp Moritz schrieb einen der ersten psychologischen Romane, Heinrich von Kleist gründete die erste täglich erscheinende Abendzeitung, und der erste nicht an den Hof gebundene, gemischt singende Chor der Welt entstand. In dieser Stadt des Aufbruchs wurden Ideen für eine moderne Universität und ein humanistisches Gymnasium entwickelt. Während in Weimar das intellektuelle Leben abflacht, blüht es in der ersten deutschen Großstadt mit neuen Talenten wie den Humboldts, E. T. A. Hoffmann und Ludwig Tieck auf.