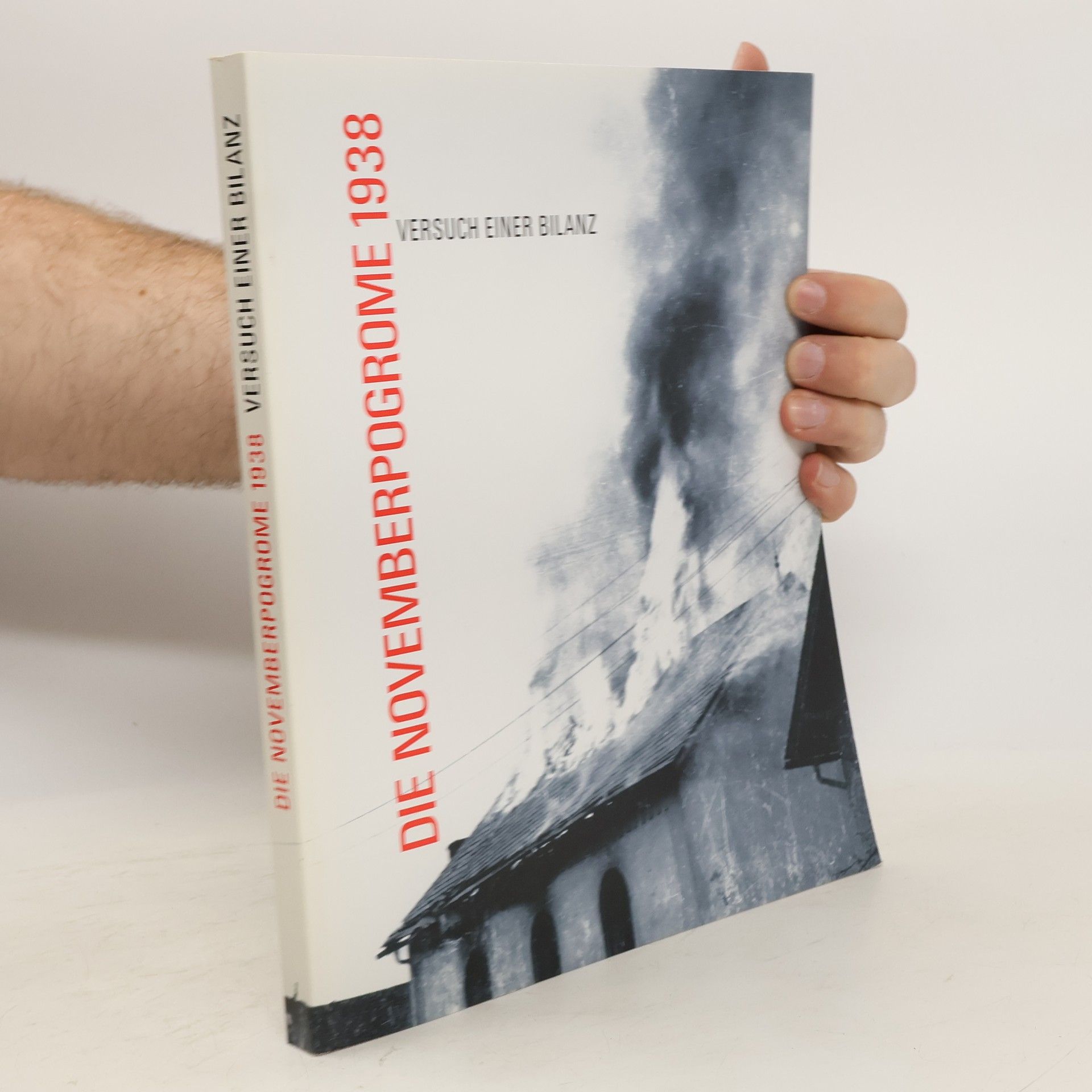

70 Jahre nach den Novemberpogromen dokumentiert der vorliegende Sammelband in elf Beiträgen die Ereignisse des 9. und 10. November, ihre Vorgeschichte und ihre Nachwirkungen, fasst den aktuellen Forschungs- und Rezeptionsstand zusammen und versucht, unterschiedliche Themenaspekte zu einem facettenreichen Gesamtbild zusammenzufügen.

Claudia Steur Livres

Berlin 1933-1945

Zwischen Propaganda und Terror