Die Geschichte beleuchtet die skrupellosen Machenschaften eines Betreuers, der Senioren um ihr Vermögen bringt. Als seine betrügerischen Aktivitäten ans Licht kommen, gerät sein Leben aus den Fugen. Der Roman bietet tiefgehende Einblicke in die komplexen Themen der Betreuung, Vollmachten und die Herausforderungen im Seniorenheim sowie der damit verbundenen Rechtsprechung.

Gerhard Wolter Livres

5 octobre 1923 – 19 septembre 1998

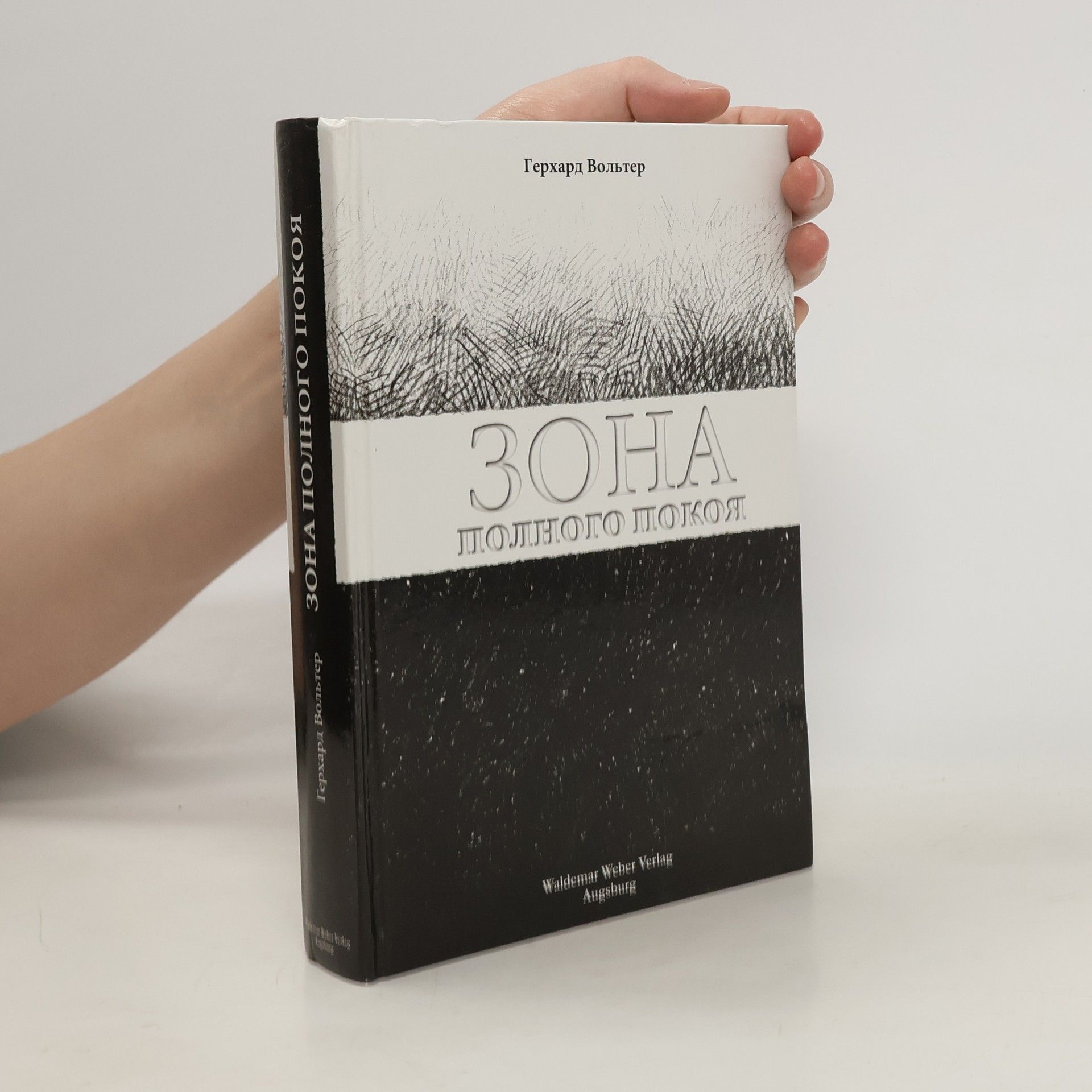

Zona polnogo pokoja

- 509pages

- 18 heures de lecture