Prekäre Verhältnisse

Über natio-ethno-kulturelle (Mehrfach-)Zugehörigkeit

Über natio-ethno-kulturelle (Mehrfach-)Zugehörigkeit

Die Autoren beleuchten bedeutsame Facetten von Migration und Bildung und diskutieren die Anforderungen an pädagogisches Handeln und an pädagogische Institutionen in einer Migrationsgesellschaft; mit im Druck hervorgehobenen Merksätzen und Schlüsselbegriffen sowie zur Weiterarbeit anregenden Fragen

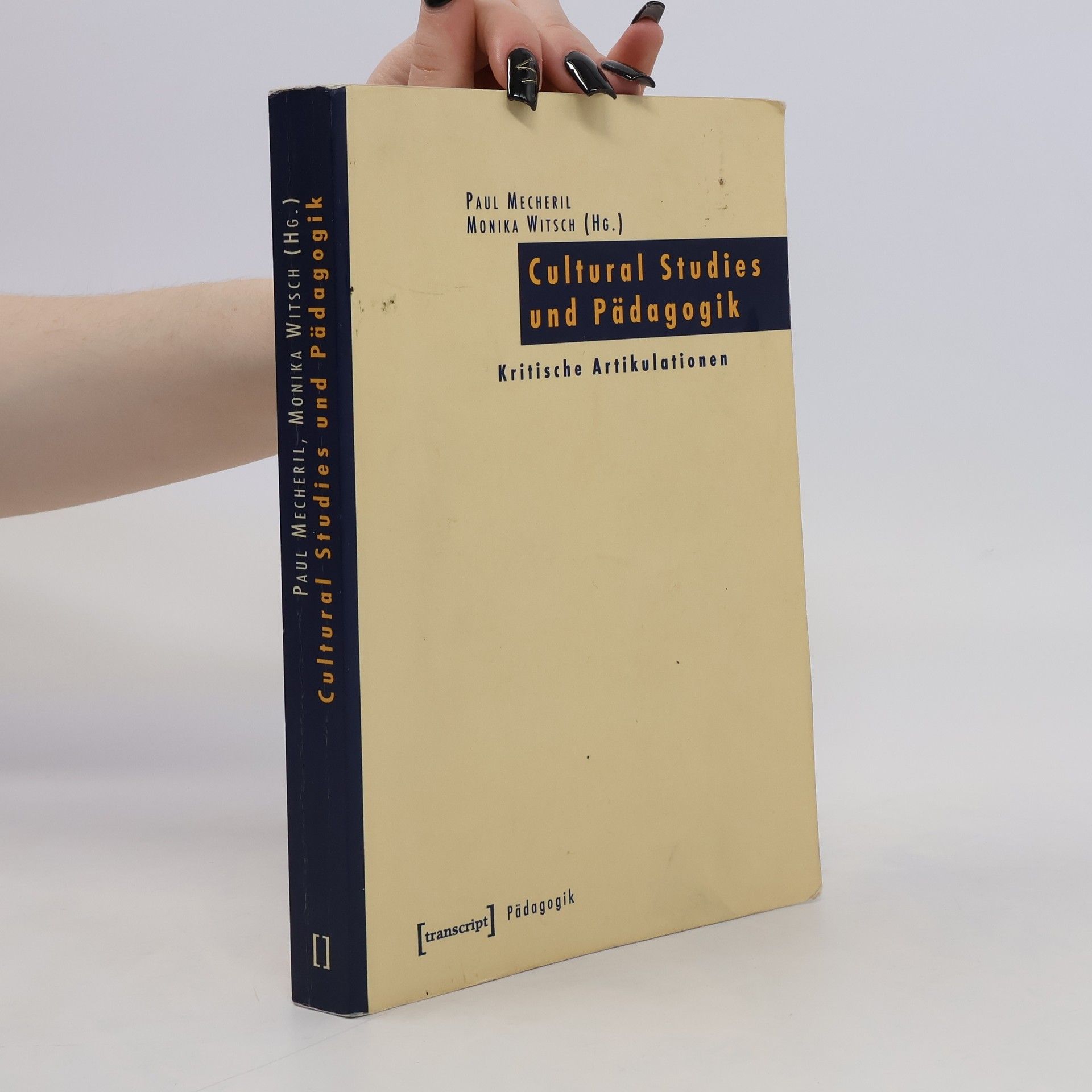

Im deutschsprachigen Raum fehlt eine Analyse, die nach dem systematischen Wert der Cultural Studies für pädagogisches Deuten und Handeln fragt. Genau diesem Zusammenhang widmet sich das vorliegende Buch, das untersucht, inwiefern das erkenntnispolitische Projekt der Cultural Studies zur Erhellung pädagogisch relevanter Felder und Sachverhalte, aber auch zur Profilierung einer spezifischen pädagogischen Ausrichtung beitragen kann. Die Beiträge bringen unterschiedliche Perspektiven zur Geltung und in ein gewissermaßen dialogisches Verhältnis, um ein facettenreiches und in sich spannungsvolles Nachdenken über den Zusammenhang von Cultural Studies und Pädagogik zu eröffnen und fortzuschreiben. Mit Beiträgen von Alicia de Alba, S. Karin Amos, Ana Laura Gallardo Gutiérrez, Kien Nghi Ha, Andreas Hepp, Peter McLaren, Paul Mecheril, Norbert Meder, Harm Paschen, Sven Sauter, Valerie Scatamburlo-D'Annibale, Markus Schmitz, Rainer Winter und Monika Witsch.

Englische Perspektiven auf die mehrsprachige Schule

Die Fähigkeit von Schulen, auf die wachsende Herausforderung der Mehrsprachigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler zu reagieren, hängt nicht nur von Didaktik und Schulentwicklung ab. Die gesammelten Beiträge verdeutlichen, dass Reformen auch eine Reflexion und Veränderung der Macht- und Dominanzverhältnisse erfordern, die in Schulen und der Einwanderungsgesellschaft bestehen. Ein Blick auf Großbritannien bietet sowohl theoretische als auch praktische Anregungen. Die Themen umfassen bildungspolitische Maßnahmen zur Chancengleichheit, den Zweitspracherwerb sowie die Sprach- und Machtverhältnisse in Schulen. Weitere Aspekte sind die Bedingungen für inklusive Schulen, die Risiken einer marktwirtschaftlich orientierten Bildungspolitik, Konzepte der Zweitsprachdidaktik, sprachliche Diversität im Unterricht und die Beziehungen zwischen Eltern, Familien und Schulen. In acht Kommentaren deutscher Autorinnen und Autoren werden die Erfahrungen und Positionen aus dem englischsprachigen Raum im Kontext der Situation in Deutschland analysiert. Die Beiträge stammen von Experten wie Georg Auernheimer, Christiane Bainski, Adrian Blackledge und vielen anderen, die relevante Perspektiven zu diesen wichtigen Themen bieten.

Eine Einführung in den Stand und den fachlichen Diskurs über Anforderungen an pädagogisches Handeln und an pädagogische Institutionen in der Migrationsgesellschaft. Für die gesellschaftliche Wirklichkeit Deutschlands sind Migrationsphänomene von grundlegender Bedeutung. Das vorliegende Buch widmet sich der Frage, welche Konsequenzen diese Tatsache für pädagogische Organisations- und Handlungsformen besitzt und wie das Erziehungs- und Bildungssystem mit migrationsbedingter Pluralität und Differenz umgeht. Der fachliche Diskurs der Interkulturellen Pädagogik wird kritisch erläutert, und Perspektiven, die sich mit dem Ausdruck Migrationspädagogik verbinden, werden aufgezeigt. Der hier eingenommene Blickwinkel macht die Struktur von Zugehörigkeitsordnungen sowie Prozesse der (pädagogischen) Konstruktion der kulturell-ethnischen Anderen zum Thema.

Ein Essay über Hybridität

Hybride Zugehörigkeiten stellen natiokulturelle Identität da in Frage, wo sie als reines und exklusives Phänomen propagiert, geglaubt und sozial praktiziert wird. Hybridität widerspricht Reinheitsgeboten und kann unter der Perspektive Un-Reinheit im Hinblick auf ihr zuweilen widerwilliges, zuweilen widerspenstiges Sprechen untersucht werden. Dies tut der vorliegende Essay. Er thematisiert vor allem regulativ-normative Fragen der Anerkennung von Hybridität als Anerkennung von Unreinheit. Anerkennung von Unreinheit ist eine paradoxe und dilemmatische Politik, die sich sowohl affirmativ als auch transformativ auf Unreinheit bezieht. Kennzeichnend ist hierbei eine kommunikativ-tentative Ausrichtung, in der es um zweierlei geht: um das Darstellen sowie um das Verändern von Verhältnissen der Identität/Differenz.

Renommierte Hochschullehrer, überwiegend Psychologen, äußern sich in dieser Aufsatzsammlung zum Verhältnis von Psychologie und Rassismus. Gezeigt wird, wie die Psychologie Rassismus mitgetragen hat, z.B. durch die Unterstützung des deutschen Kolonialismus oder des Nationalsozialismus. Vorgestellt werden psychologisch relevante Ansätze zur Analyse des Rassismus sowie Untersuchungen über die Auswirkungen von Rassismus auf das Denken, Fühlen und Handeln von Betroffenen. Abschließend Aufsätze zu den Möglichkeiten und Grenzen psychologischer Theorien, Methoden und Techniken zur Überwindung von Rassismus. Eine informationsreiche, vielschichtige und weiterführende, aber nicht immer leichte Lektüre. - Für ein akademisches Publikum. (3) (Reinhold Heckmann)