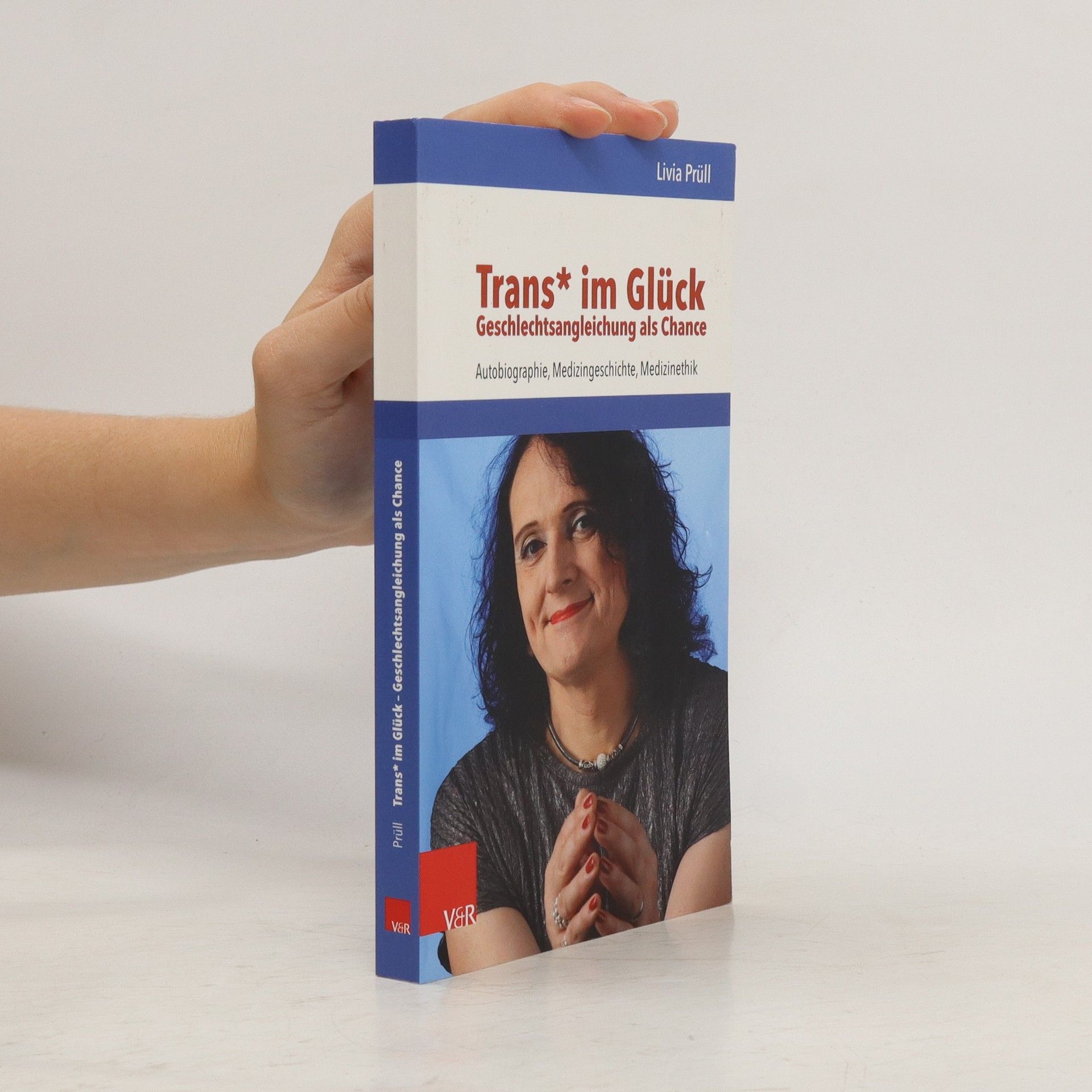

Trans* im Glück – Geschlechtsangleichung als Chance

Autobiographie, Medizingeschichte, Medizinethik

Transidentität ist die fehlende Übereinstimmung von körperlichem und gefühltem Geschlecht. Die Autorin Livia Prüll ist selbst eine Trans*frau und beruflich Medizin- und Wissenschaftshistorikerin. Im Sinne des »practical turn« in der Wissenschaftsgeschichte wird der Einfluss der eigenen Lebenserfahrung auf die Ausübung von Wissenschaft akzeptiert. Entsprechend handelt das Buch vom eigenen Erleben der Autorin und liefert gleichzeitig Ergebnisse der Medizingeschichte und Medizinethik. Nur so werden Verstehen und Einfühlen in das Thema »Transidentität« möglich. Es handelt sich damit um einen neuen Ansatz, sich dem Phänomen zu nähern. Die Darstellung spannt ? in allgemeinverständlicher Sprache ? einen weiten Bogen vom eigenen Erkennen der Transidentität bis hin zur Frage nach dem Sinn transidenten Lebens. Gleichgesinnten und deren Angehörigen wird Rat gegeben und Mut gemacht, Mediziner und Psychotherapeuten bekommen Hilfestellungen, um mit transidenten Klienten umzugehen, Medizin- und Wissenschaftshistoriker erhalten neue Einblicke in die historische Dimension von Transidentität. Das Buch gibt Einblick in eine faszinierende Welt, die den meisten Menschen verschlossen bleibt. »Trans* im Glück« zeigt Transidentität als große Chance, ein zufriedenes und selbstbestimmtes Leben zu führen und sich konstruktiv in die Gesellschaft einzubringen.