Das Schlangenritual der Hopi war nicht nur ein spektakuläres Medienereignis, sondern Teil einer politischen Auseinandersetzung, deren Folgen aktueller sind denn je. Die Rekonstruktion einer fesselnden Geschichte der Beschwörung und Inszenierung von Bildern. In seinem legendären Vortrag von 1923 leitete Aby Warburg aus dem Hopi-Schlangenritual Grundformen der menschlichen Ausdrucksweise ab und schuf so ein Fundament seiner Kulturtheorie. Das von Warburg überlieferte Ritual war jedoch in Wirklichkeit ein von den Indigenen inszeniertes Spektakel für Touristen, mit dem sie ihrer politischen Unterdrückung entgegenzuwirken versuchten. Und auch Warburgs Vortrag in der psychiatrischen Heilanstalt Kreuzlingen selbst war eine Darbietung, sie sollte den Nachweis seiner eigenen geistigen Genesung liefern.Im Sinne einer dekolonisierten Medienhistoriografie rekonstruiert der Band die spannende interkontinentale Geschichte des Hopi-Tanzes inmitten des bis heute andauernden Kampfes um kulturelle, religiöse und politische Rechte. Es entsteht ein neuer Blick auf Warburgs schöpferische Würdigung des Rituals und dessen unabgeschlossenes Nachleben in Kunst und Kultur. Durch die Vervielfachung der Perspektiven wird eine neue Debatte über die Produktivität und Problematik kultureller Aneignung eröffnet.

Erhard Schüttpelz Livres

Von einer »Krise der Hermeneutik« kann keine Rede sein, denn das Interpretieren literarischer Werke hat seit fünfzig Jahren an Prestige und Unfang alle anderen Aufgaben der Philologien überflügelt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hätte diese Dominanz ungläubiges Staunen hervorgerufen, denn die Hermeneutik galt als Propädeutik der Quellenkritik und Textkritik, und diese als die eigentliche Bewährungsprobe aller historischen und philologischen Forschungen. Durch eine schlaglichtartige Anamnese umreißt Schüttpelz die wichtigsten Etappen dieses Paradigmenwechsels in Schule und Universität. Der erste Teil behandelt den Wandel von der Höheren Kritik als höchstem Wert der Philologie hin zur Hermeneutik als neuem Leitbild der Geisteswissenschaften. Der Zweite Teil charakterisiert die praktischen Voraussetzungen des Literaturinterpretierens und ihre literaturtheoretischen Folgen. Zusammen begründeten sie das Zeitalter der literarischen Hermeneutik, die sich bisher gegenüber jeder »Antihermeneutik« als immun erwiesen hat.

Die Moderne im Spiegel des Primitiven

Weltliteratur und Ethnologie 1870-1960

Die Auslegung der Moderne bleibt unvollständig, solange sie nicht die Bedeutung des sogenannten 'Primitiven' für die Moderne betrachtet. Anstatt den Primitivismus als bloße Aneignung und Unterwerfung des außereuropäischen Fremden zu sehen, sollte man die Praktiken und Erfahrungen der Moderne untersuchen, die aus der kolonialen Mobilität von Menschen, Zeichen und Dingen während der ersten großen Globalisierung entstanden sind. Ende des 19. Jahrhunderts waren weltweit mehr Menschen unterwegs als heute, was zu bedeutenden künstlerischen und musikalischen Synkretismen führte. Der Begriff der Weltliteratur war zwischen 1870 und 1960 ebenfalls im Umbruch. Der Inhalt beleuchtet verschiedene Perspektiven: Die Ashanti nutzen das Motiv der Kästchenwahl, um die schriftliche Überlegenheit der Kolonisatoren zu hinterfragen. Kabbo diktiert 1873 dem Linguisten Wilhelm Bleek, dass die Briefe der Buschmänner in ihren Körpern sind. Sam Blowsnake dokumentiert 1912 den Tricksterzyklus der Winnebago. Europäische Theoretiker befassen sich mit Totem und Tabu, während Aby Warburg 1923 über den Schlangentanz der Hopi spricht. Marcel Mauss begründet 1925 den Gabentausch, und Gregory Bateson entwickelt 1943 eine folkloristische Lesart von 'Hitlerjunge Quex'. Claude Lévi-Strauss rechtfertigt 1952 die symbolische Verbrennung eines Weihnachtsmanns, und Jean Rouch filmt 1954 in Accra einen Hund, der Europa repräsentiert.

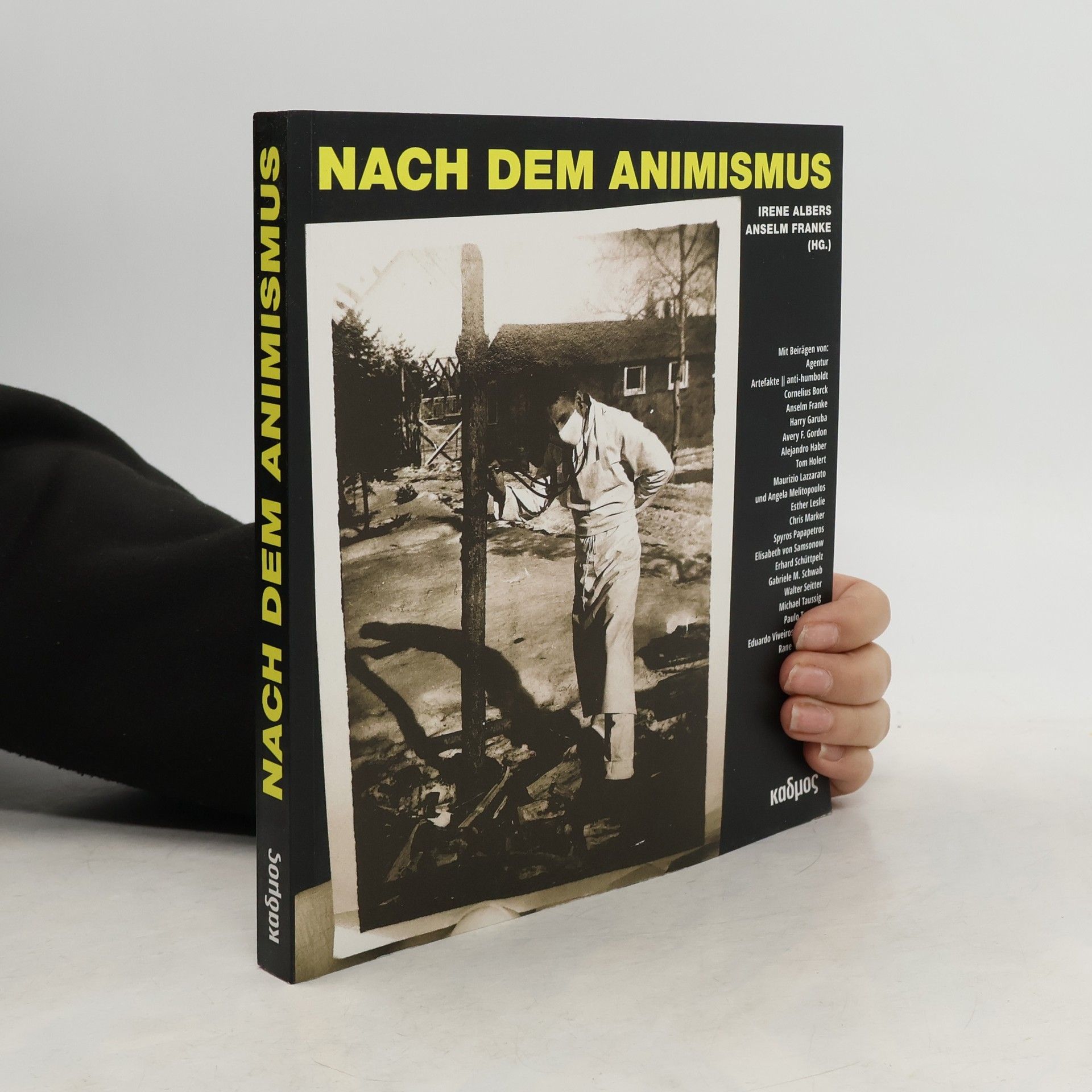

Nach dem Animismus

- 256pages

- 9 heures de lecture

'Animismus' bezeichnet Praktiken und Ontologien, die die Natur und Objekte nicht objektiv, sondern subjektiv wahrnehmen und behandeln. Edward B. Tylor, der den Begriff prägte, sah Animisten als unfähig an, zwischen belebter und unbelebter Materie zu unterscheiden, was zu kolonialistischen Überlegenheitsvorstellungen führte. Der Begriff bezieht sich nicht auf eine Wiederbelebung, sondern auf eine notwendige Revision, die durch ethnologische Beiträge verdeutlicht wird, darunter ein Text des brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro, der eine Welt mit vielfältigen subjektiven Positionen entwirft. Animismus wird als relationale Epistemologie oder Ontologie verstanden, die die Differenz von Natur und Kultur provoziert und nicht-menschlichen Akteuren Handlungsmacht verleiht. Paulo Tavares diskutiert, wie die Natur zum Rechtssubjekt werden kann, während das 'animistische Imaginäre' innerhalb der westlichen Moderne thematisiert wird. Bruno Latour hinterfragt, wie die Moderne Materie für tot erklärt und gleichzeitig den Animismus zum Schweigen bringt. Die Beiträge des Bandes nutzen das Animismus-Konzept als analytisches Werkzeug, um ethnographische Perspektiven auf Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Philosophie zu reflektieren. Der Band versammelt wissenschaftliche und künstlerische Beiträge aus der Konferenz und Ausstellung 'Animismus' im Haus der Kulturen der Welt.

Surfen & Tätowieren sind Körpertech-niken, die beide aus der Südsee in die Moderne gelangt sind. Allerdings waren Tätowierungen in Europa durchaus geläufig, unter anderem zur Erinnerung einer Pilgerschaft nach Jerusalem. Aber erst in der Folge von Cooks Reisen verbreiteten sich die Hautstiche als Praxis der Seeleute, und von den Hafenstädten ausgehend als Markierung von Außenseitern, so dass die moderne »Tätowierung« auf einen legendären Ursprung aus der Südsee bezogen blieb. Die Ausbreitung des Surfens verlief nahezu umgekehrt. Das todesmutige Surfen auf riesig langen Brettern durch Wellentunnel der Brandung in Felsennähe wurde in Reisebüchern mit ausführlichem Befremden geschildert. Surfen schien ein Überlebsel aus der alten polynesischen Welt, das mit ihren letzten Angehörigen zugrundegehen würde. Erst nach mehr als hundert Jahren sprang der Funke über. Die amerikanischen »Beach Boys of Waikiki« übernahmen die alte Sitte der Polynesier mit etwa halb so langen Brettern. 1905 die erste große Party auf Hawaii, 1906 die Landung in Kalifornien. Von Waikiki zu den Beach Boys. Diese & andere Themen behandelt dieses Lesebuch.