Christoph Zuschlag Livres

Einführung in die Provenienzforschung

Wie die Herkunft von Kulturgut entschlüsselt wird

DIE ERSTE UMFASSENDE EINFÜHRUNG Provenienzforschung untersucht die Herkunft und Besitzgeschichte von Kulturgütern unterschiedlichster Art. Seit jeher gehört sie zum Methodenkanon der Kunstwissenschaft, wenn es etwa um Sammlungsgeschichte oder um Zuschreibungsfragen geht. Doch erst seit den aktuellen Restitutionsdebatten ist sie als wichtige Disziplin ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Christoph Zuschlag. Professor für Provenienzforschung in Bonn, führt umfassend und kenntnisreich in die Geschichte und Methoden eines der brisantesten Aufgabengebiete der Kunstgeschichte ein. Die Restitution von NS-Raubgut, die Entdeckung der Sammlung Gurlitt, die Debatten um Enteignungen in der DDR und in den ehemaligen Kolonien – seit einigen Jahren hat Provenienzforschung Konjunktur und steht im Zentrum des öffentlichen Interesses. Provenienzforschung schreibt Biografien - nicht von Menschen, sondern von OBjekten in ihrem jeweiligen historischen Kontext. Erstmals liegt mit diesem Buch eine profunde Einführung in dieses wichtige Aufgabengebiete der Kunstgeschichte vor. Erste umfassende Einführung in die Provenienzforschung Thema der aktuellen Restitutionsdebatten "Must-Have" für Studierende der Kunstwissenschaften

Informelle Kunst

Begriffe, Kontexte, Rezeptionen

Der erste Band der Reihe der Schriften der Forschungsstelle Informelle Kunst dokumentiert die Ergebnisse des ersten »Forschungskolloquiums Informelle Kunst«. Die Beiträge von Nachwuchswissenschaftler*innen decken ein breites Spektrum relevanter Themen der gegenwärtigen Forschung ab. Dazu gehören Auseinandersetzungen mit einzelnen Künstler*innen sowie -gruppen und deren nationale und internationale Verbindungen, (interdisziplinäre) Fragestellungen aus den Bereichen Bildwissenschaft, Ausstellungs-, Rezeptions- und Wirkungsgeschichte sowie transnational vergleichende und kulturpolitische Perspektiven. Band 1 der Schriften der Forschungsstelle Informelle Kunst Kunst des Informel, Begriffs- & Rezeptionsgeschichte Nachwuchswissenschaftler*innen

Brennpunkt Informel

- 215pages

- 8 heures de lecture

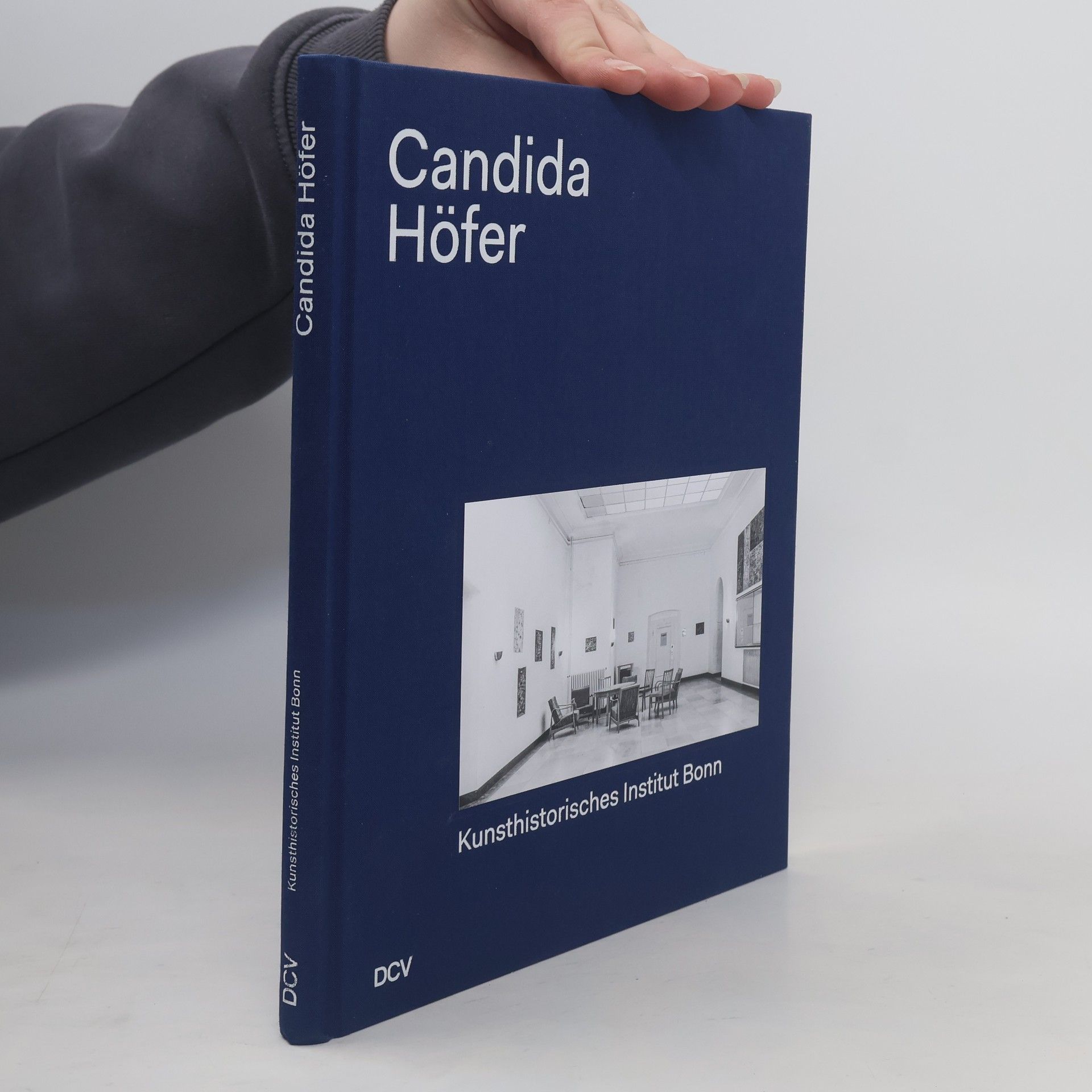

The Kunsthistorisches Institut Bonn, Yesterday and Today. The imposing presence of architecture captured in the absence of that is the defining characteristic of the photographs with which Candida Höfer (b. 1944, Eberswalde; lives and works in Cologne) has risen to international renown. In 1992, she captured the Kunsthistorisches Institut der Rheinischen Friedrich- Wilhelms-Universität Bonn in ten analogue black-and-white pictures that have not been on public display. In 2020, Höfer returned to the institute to take more pictures using a digital camera. The two series now make their public début in the institute’s halls and are gathered in this book. Undertaking a historically and aesthetically captivating comparison, Höfer probes the ways in which university life has changed over almost three decades. Candida Höfer was a member of Bernd Becher’s inaugural photography class at the Kunstakademie Düsseldorf. Her works were shown at documenta 11 in 2002, and in 2003, she and Martin Kippenberger represented Germany at the 50th Biennale di Venezia.