Die Kurse der Feldartillerie-Schießschule zu Jüterbog haben um das Jahr 1900 Rezepte zur Bereitung allerlei stärkender Getränke gesammelt und im Jahr 1910 publiziert. Das Rezeptbüchlein wurde nur an Offiziere abgegeben. Ein Teil des Reingewinns fiel den wohltätigen Stiftungen für die nach China kommandierten Truppen und deren Hinterlassene zu. Es finden sich darin 94 Rezepte für Bowlen, Pünsche. Mischungen für Knickebein, American Drinks, Biermischungen, Kaffee, Kaffeeschnäpse, Absinth und Cocktails. Mitgeteilt wurden der Schießschule die Rezepturen von Preußischen und ausländischen Regimentern, z. B. vom Kürassierregiment von Seydlitz, vom Mecklenburgischen Feldartillerie-Regiment Nr. 60, vom Offizierskasino der Ostafrikanischen Schutztruppe zu Dar es Salam, vom Königlich Dänischen Garde-Linienbataillon, der Légion étrangère, der Royal Horse Artillery usw.

Veit Scherzer Livres

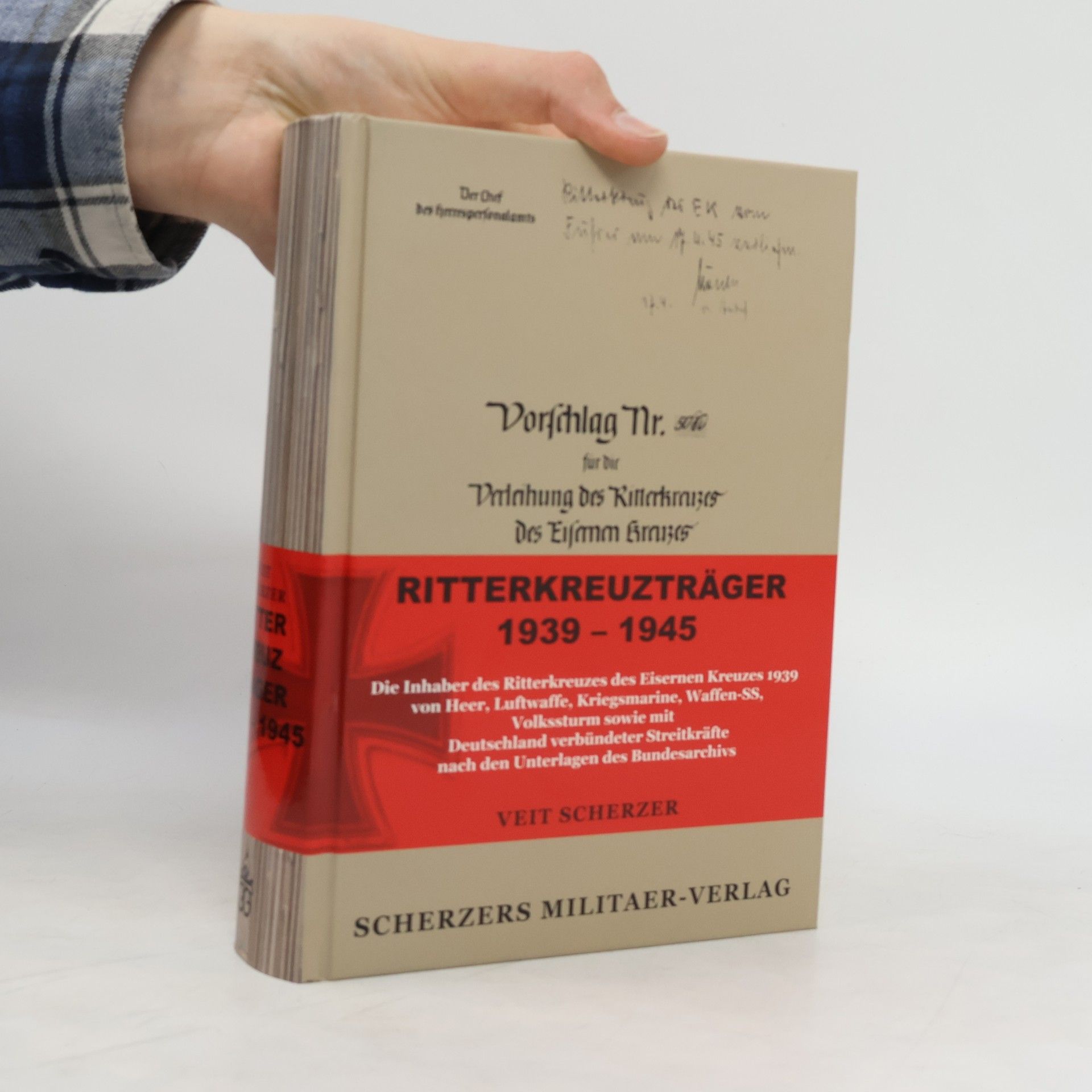

Ritterkreuzträger 1939 - 1945 Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939 von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündeter Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchivs. Die 2. erweiterte und ergänzte Auflage des in Scherzers-Militaer-Verlag im Jahr 2005 erschienen Standard-Werkes über die höchstdekorierten deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Durch zahlreiche Zuschriften aus dem In- und Ausland und Übersendung von Dokumenten flossen eine Vielzahl von bisher unbekannten Daten und Fakten in die 2. Auflage ein. So konnte zum Beispiel die Identität von Adolf Franke alias Alois Frankl sowie Karl Packebusch eindeutig geklärt werden. Auch ob Franz Budka, Hans Lennartz, Heinrich Strobl und Georg Schnappauf noch von Hitler beliehen worden sind, wird in diesem Buch beantwortet. Ein Ritterkreuzträger (General) mußte herausgenommen werden, weil er im Januar 1945 unter Verlust der Orden zum Tode verurteilt worden war und im März bei der Frontbewährung desertierte.