Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über das schweizerische Kreditsicherungsrecht und beleuchtet dessen Bedeutung für die Kreditverfügbarkeit in der Wirtschaft. Es analysiert die grundlegenden ökonomischen und vertraglichen Aspekte sowie verschiedene Arten von Sicherheiten, darunter Mobiliarsicherheiten, Forderungssicherheiten und Grundpfandsicherheiten. Auch Personalsicherheiten wie Bürgschaften und Garantien werden behandelt. Angesichts des Modernisierungsdrucks wird die Notwendigkeit hervorgehoben, die gesetzlichen Rahmenbedingungen an die aktuellen wirtschaftlichen Bedürfnisse anzupassen.

Joachim Kuhn Ordre des livres

1 janvier 1958

- 2023

- 1991

- 1978

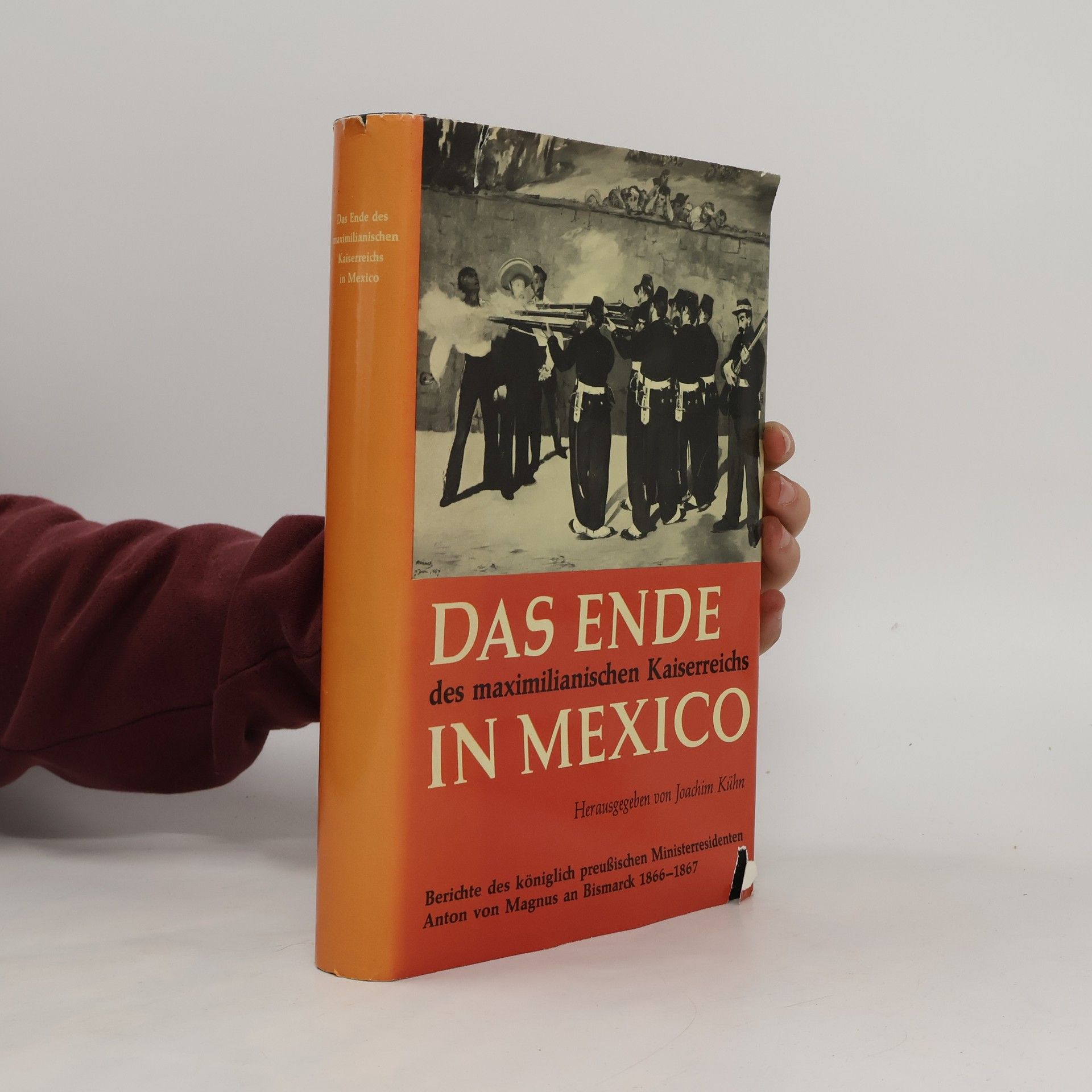

Dreigliederungs-Zeit

Rudolf Steiners Kampf für die Gesellschaftsordnung der Zukunft

- 365pages

- 13 heures de lecture

Augenzeugenberichte sind das Salz jeder Geschichtsschreibung. Mit seinen Erinnerungen an die Gründungszeit der sozialen Dreigliederung hebt Hans Kühn eine bisher wenig bekannte Phase der Geschichte des 20. Jahrhunderts ans Licht. Was die Dreigliederung in den Rang einer sozialhistorischen Kategorie hebt, ist der völlig neue Einbezug individueller Verantwortung und Mitbestimmung, die Konstituierung der Gesellschaft aus dem Wesen der Individualität selbst. Ein solches Prinzip bewegt sich jenseits aller Utopie, jenseits aller politischen und sozialen Programme. An ihre Stelle setzt es die lebendige Wirklichkeit der am konkreten Sozialprozess beteiligten Menschen.