Die Autorin stellt die Dekadenz als einen wirkungsmächtigen Topos der kulturellen Selbstthematisierung dar, der speziell um die Jahrhundertwende eine herausragende Rolle einnimmt. Die Studie versteht Dekadenz als eine »große Erzählung« der Moderne, die in der europäischen und insbesondere auch in der deutschsprachigen Literatur des fin de siècle einen herausragenden Stellenwert einnimmt. Mit komparatistischen Ausblicken in die europäische – vor allem die französische, aber auch die skandinavische und russische – Literatur rekonstruiert Caroline Pross die wissenschaftlichen (insbesondere psychiatriegeschichtlichen) Grundlagen dieses wirkungsmächtigen Topos. Dabei legt die Autorin den Fokus auf Rezeption und Vermittlung der Dekadenz-Theoreme im gesellschaftlichen Diskurs und im literarischen Schreiben. Die literarische »Arbeit am Schema« der Dekadenz wird in einlässlichen Textlektüren dargestellt, dabei werden Romane von Emile Zola, Max Nordau, Gerard Ouckama Knoop, Eduard von Keyserling und Thomas Mann neu erschlossen.

Caroline Pross Livres

19 juillet 1971 – 15 avril 2011

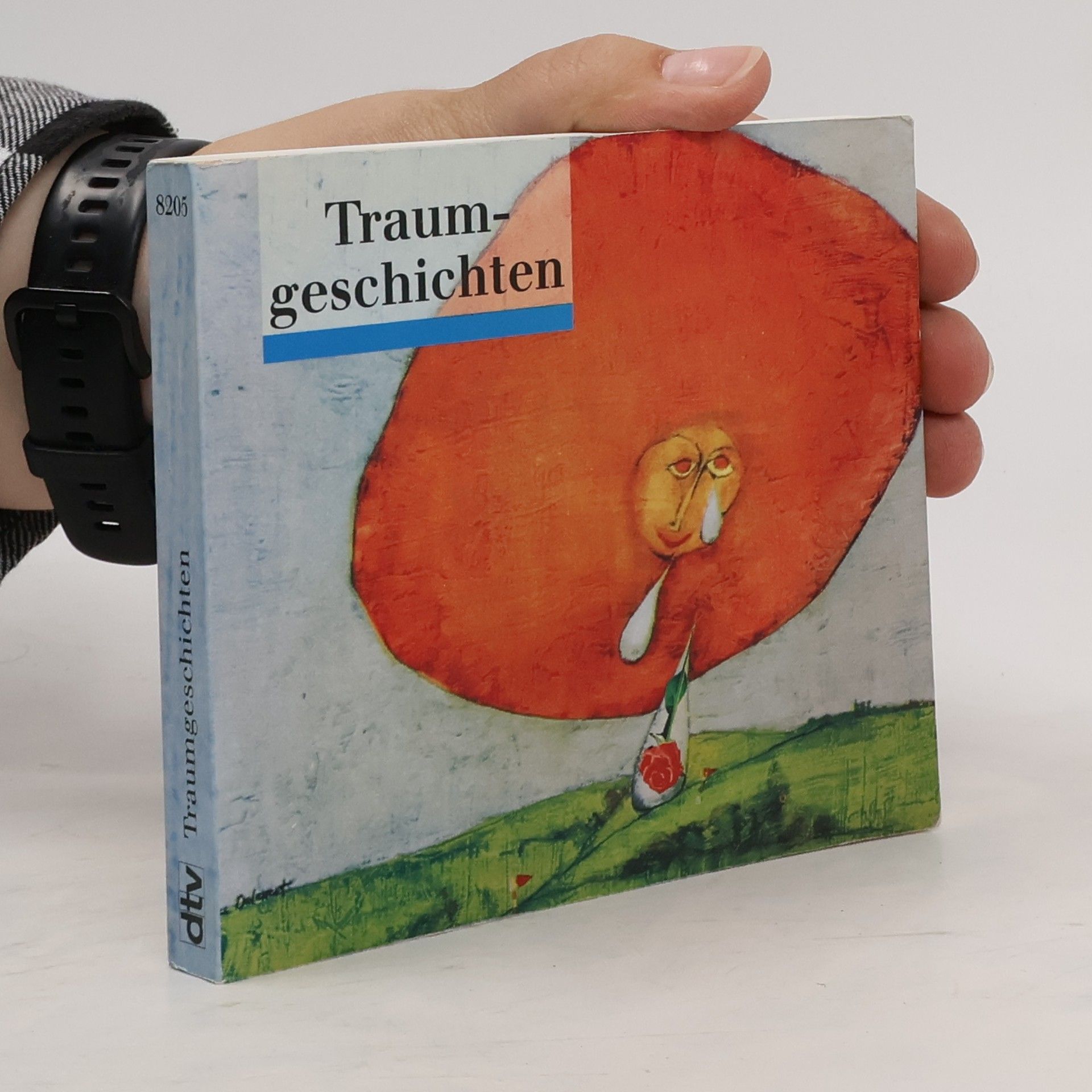

Traumgeschichten

- 192pages

- 7 heures de lecture

Trinken lernt der Mensch zuerst

- 192pages

- 7 heures de lecture