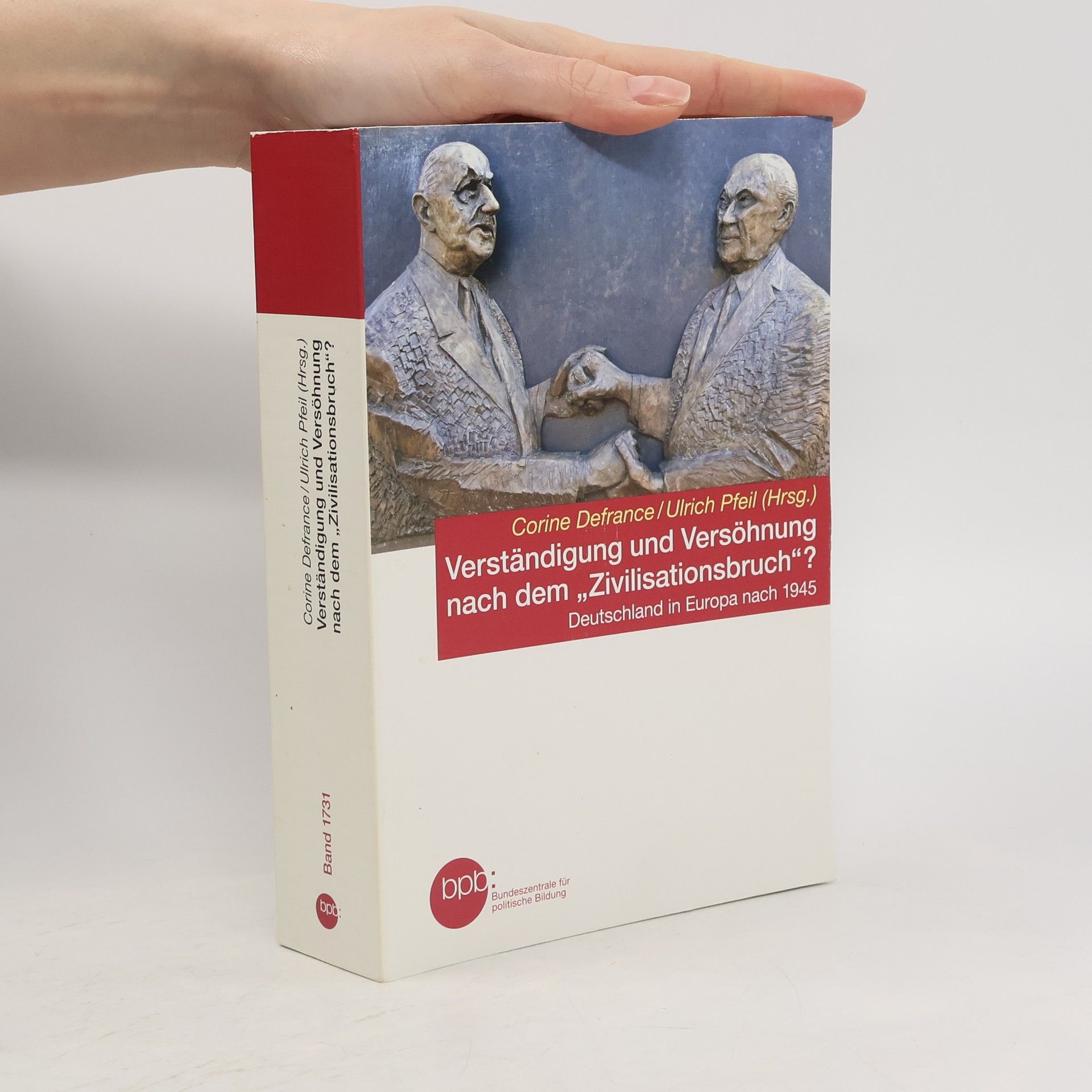

I. Symbolische Gesten. Reue, Vergebung und Sühne : der Beitrag der symbolischen Gesten zu Verständigung und Versöhnung / Anne Bazin -- "Te Deum" : Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in Reims 1962 / Andreas Linsenmann -- Kniefall vor der Geschichte : Willy Brandt in Warschau 1970 / Andreas Wilkens -- "Hand in Hand" : François Mitterand und Helmut Kohl in Verdun 1984 / Reiner Marcowitz -- Bitburg-(k)eine Geste der Versöhnung : zur Ambivalenz von Versöhnen und Erinnern beim Staatsbesuch Ronald Reagans in der Bundesrepublik 1985 / Pia Nordblom -- Friedensgruss von Kreisau 1989 : eine Geste als Versprechen / Annemarie Franke, Dominik Kretschmann -- "Brücken der Freundschaft" zwischen der DDR und Polen : "Völkerfreundschaft" : eine "andere" Geste der Versöhnung? / Ulrich Pfeil

Corine Defrance Ordre des livres

- 2016