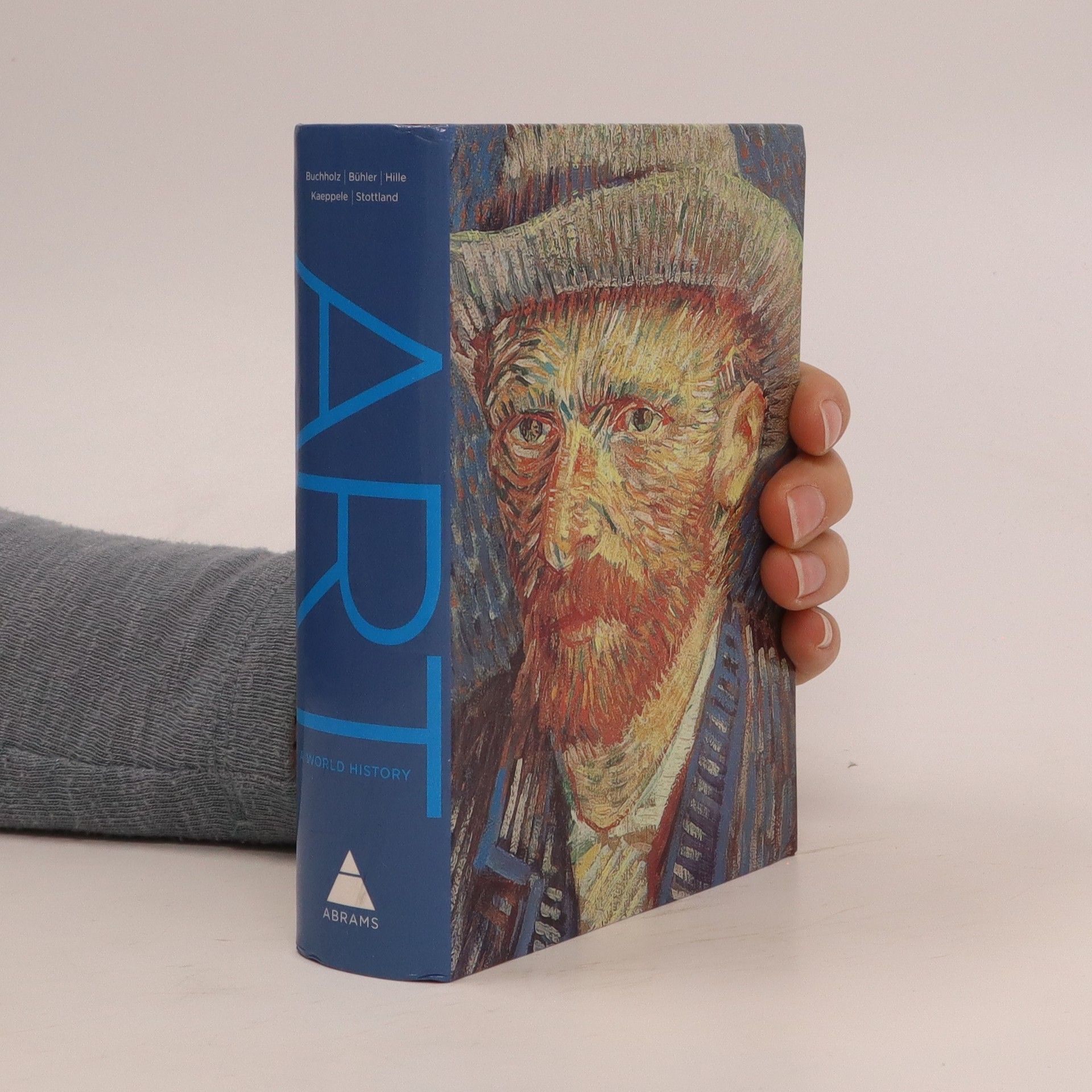

Art

- 512pages

- 18 heures de lecture

This handy, pocket-sized volume includes 900 illustrations and takes the reader on a whirlwind tour of the most spectacular works of art around the world and throughout time

This handy, pocket-sized volume includes 900 illustrations and takes the reader on a whirlwind tour of the most spectacular works of art around the world and throughout time

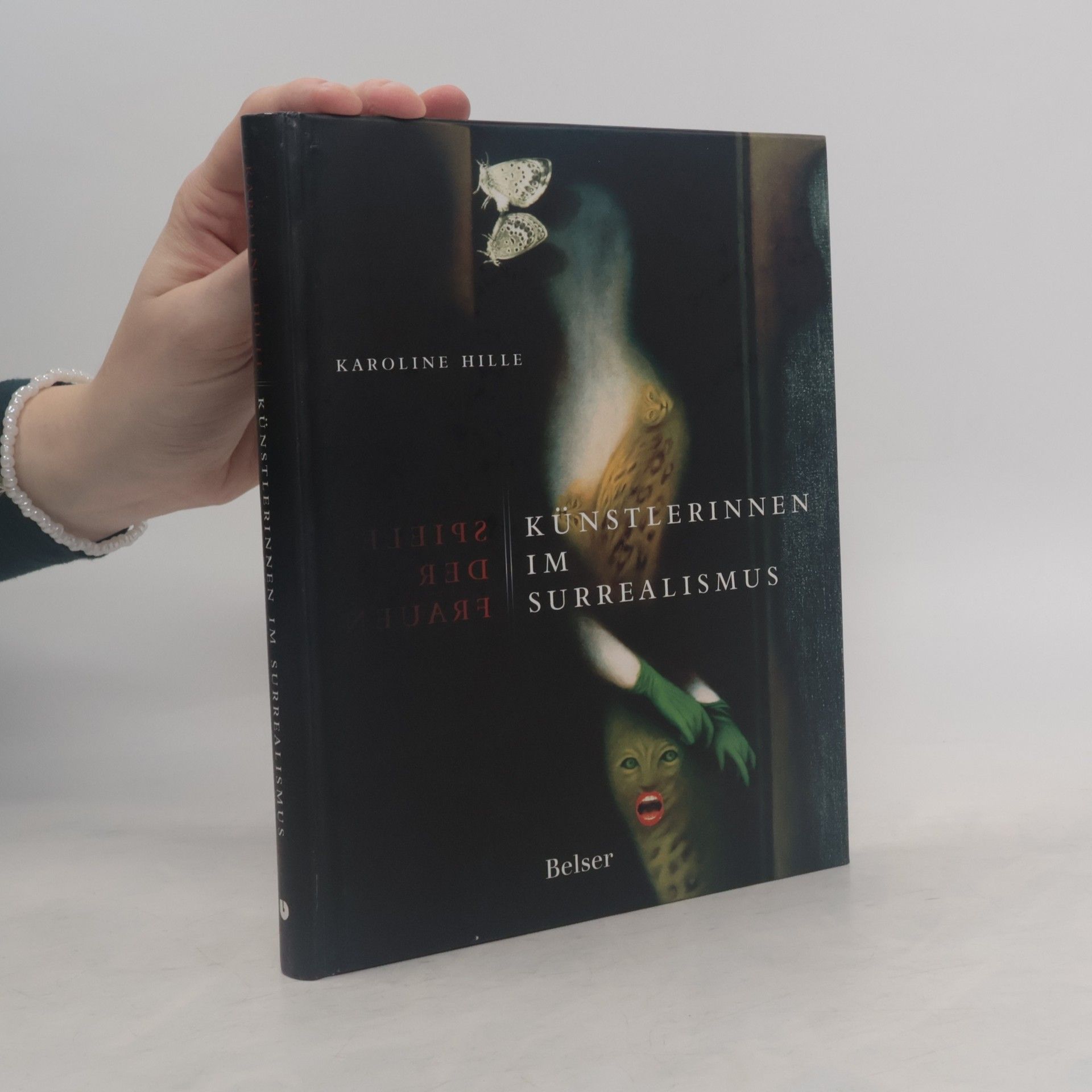

Spielend Grenzen überschreiten. Vor dem Hintergrund der facettenreichen Geschichte des Surrealismus stellt dieser reich illustrierte Band zehn Künstlerinnen vor, die sich ab den 1930er Jahren der Pariser Avantgarde-Bewegung anschlossen. Als Musen, Geliebte und Schülerinnen waren sie in der Gruppe willkommen, als eigenständige Künstlerinnen mussten sie sich ihren Platz erst erkämpfen. Selbstbewusst und kreativ inszenierten die Malerinnen, Fotografinnen und Autorinnen ihre eigenen surrealistischen Spiele – mit der Kunst, mit den Männern und nicht zuletzt auch mit dem Publikum. In einer einzigartigen Zusammenstellung sind hier außergewöhnliche Künstlerinnen porträtiert, die dem Surrealismus entscheidende Impulse gaben und die Kunst spielend erweiterten.

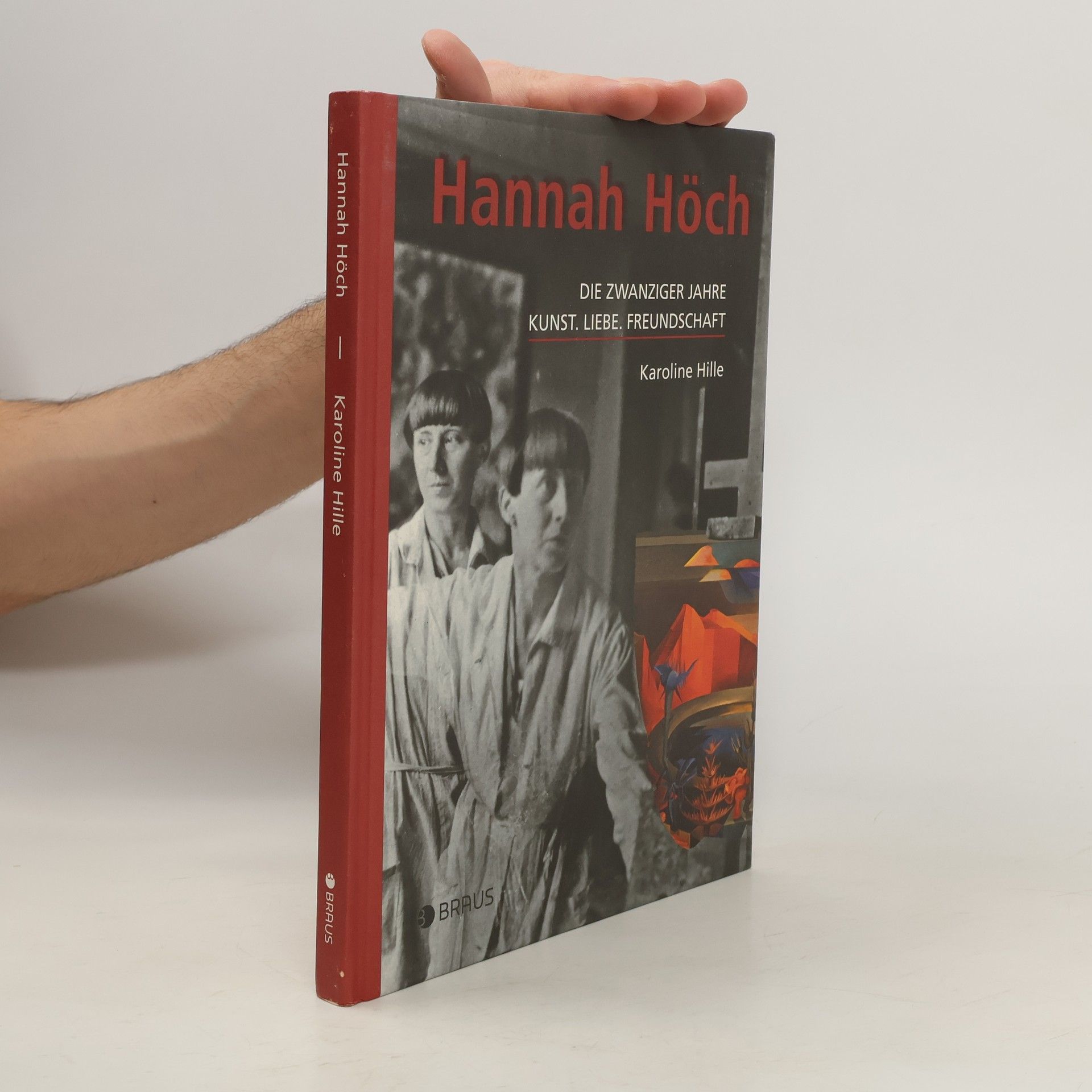

Hannah Höch (1889-1978) hat sie alle verewigt in ihren Fotomontagen, mit federleichter Ironie oder gnadenlos seziert: Kapitalisten und Revolutionäre, starke Männer und schöne Frauen. Hybride Zwitterwesen und groteske Körper bevölkern ihren Bilderkosmos ebenso wie Gesichter voll dunkler Melancholie. In dem 1918 von ihr entwickelten Collage-Prinzip fand sie dafür ein kongeniales Medium. Stets aber hat Hannah Höch die größte Freiheit für sich reklamiert und auf der Vielfalt des Werks beharrt. Sie war nicht nur die einzige Frau im Berliner Club Dada, sondern hat die avantgardistische Bewegung aktiv mitgestaltet. Das Buch umfasst von 1918 bis 1933 die Jahre der künstlerischen Selbstfindung und Reife. Vor der schillernden Folie der Weimarer Republik entfaltet sich das leidenschaftliche Lebens- und Kunstabenteuer einer engagierten Zeitgenossin und überaus kreativen Künstlerin wie auch das einer ganzen Generation.

von Karoline Hille 1994 127 S. Taschenbuch Prestel,